|

| このころ・・ 時勢 : 文壇 | 昭和史 略年表 |

-----------------------------

太宰治ほど幅広い多くの研究者によって論じられている作家は少ないだろう。

それほどに関心を引く生き方をし、作品を残したということなのだろうか。

私小説風の作品も多いが、それらは自身を題材にしたフィクションといっていい。伝えられる

言動にもこの類のものが多い。 実像は如何に・・・。 いわばこの謎解きも魅力なのである。

“誕生と同時に大舞台に立ち、懸命に演じ、自ら足早に幕を引いた39年の生涯” だった。

| 太宰治 : 作品一覧 |

*生家が重要文化財に

太宰の生家が新たに国の重要文化財に指定される。(H16/10/16:朝日新聞朝刊(東京))

|

(同紙掲載の写真 : ”斜陽館”の名でも知られる)

明治40年6月落成。宅地約600坪、階下11室278坪、2階8室116坪の豪壮な大邸宅である。

太宰の生家(津島家)は明治維新後の新興農・商人地主で、父は明治34年に

青森県会議員、同37年には長者番付で県内4位という県下屈指の素封家であった。

大邸宅はこの地に君臨する権力、金力の象徴としての偉容を誇ったのである。

その後、父(津島源右衛門)は、衆議院議員(M45)、貴族院議員(T11)となったが、太宰の中学入学直前(T12/3・

太宰13歳)に東京で病死(享年51歳)、 長兄文治(25歳)が家督を継ぎ、弟太宰の行動に悩まされることになる。

*”生れて、すみません”

明治42年(1909)6月19日、青森県北津軽郡金木村(現五所川原市金木町(かなぎまち))の

この家で最初に生まれた子が津島修治 (昭和8年から筆名太宰治 )である。

太宰は第10子で戸籍上は6男だが、兄2人は夭折しており、長兄は戸籍上の3男である

文治で、次兄は英治、三兄は圭治(S5/6・病没)で、事実上の4男だった。姉は4人で、

3年後(M45)に弟(礼治)が生まれたが16歳時(S4/1・太宰20歳)に病没した。

当時の津島家は、直系家族に叔母とその娘たち、それに10余名の使用人で常時30名を

越す大所帯であった。母は病弱、また政治家の妻として多忙のため、太宰は乳母や

叔母に小学校へ上がるまで育てられ、叔母を実母と思い込むほどに母とは疎遠だった。

小学校(T5/4・6歳~T11/3・12歳)では、学力抜群で6年間全甲、主席。中でも作文力は

教師たちが驚嘆するほどだったが、一方でお道化や悪戯といった腕白ぶりを発揮した。

父の意向で1年間を明治高等小学校に通った後、旧制青森中学校(T12/4・13歳

~S2/3・17歳:現県立青森高校)に進み、青森の親戚(豊田太左衛門)宅に止宿した。

そのまま中学に進学できるところを高等小学校に通ったことについて、太宰は作品の

中で “自分が病弱だったため” と記しているが、これは事実ではないと考えられている。

(この事情については、「進学後に学力不足に陥ることを心配した父が、学力補充

を計ったため」 と『評伝 太宰治-上巻』」(相馬正一著:1995)に詳述がある。)

太宰の人間形成には、この “家” のもつ特異性が大きく影響したといわれる。

私見だが、太宰にとってこの “家” は、家庭・家族というより “小社会” だった。

誕生と同時にその裕福な小社会の絶対支配者のもとで、自他ともに認める気侭な4男坊として

育てられ、生きたことで太宰文学が成り立ち、そして早い人生の幕引きに繋がったと考える。

太宰が使ったエピグラフ、 “生れて、すみません” ( 「二十世紀旗手」(S12/1<改造>)は、この家に生まれ、

しかも豊な才能を授かった幸運に甘える一方で、“我家” という小社会の醜さを感知し、その小社会を取りまく

大社会と接するときは、そこに誕生した運命から抜け出られない悩みを内外に向けて吐露したのだろう。

太宰の心根の優しさ、弱さといった純粋さの表れと解するが、半面、太宰独特の巧みな計算が潜むともとれる。

なお、この「生まれてすみません」という詞は、山岸外史の従兄弟(寺内寿太郎)の「遺書(かきおき)」と題する

一行詩で、これを山岸が太宰に話した直後に太宰が無断使用したという。(『人間太宰治』(山岸外史著 S37))

*文学へ

中学時代は、学業の傍ら読書や創作にも興味を示し、文学の世界に憧れるようになった。

“井伏の「幽閉」(後の「山椒魚」)を読んで興奮した” というのはこの時期のことになる。

3年(T14・16歳)では自ら同人誌<蜃気楼>を創刊し、執筆・編集・表紙デザインまで行った。

(<蜃気楼>(T14/11~S2/2:12冊)については『太宰治 その風土』(S61・小野正文著)に詳述がある。)

成績は常にトップクラスで、中学4年(S2・17歳)で旧制弘前高等学校(現弘前大学)へ進んだ。

(当時の中学は5年制だが、成績優秀者は4年から官立高校を受験することができた。)

|

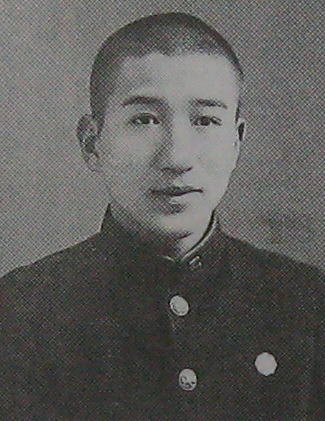

太宰が旧弘前高入学願書に添えた写真 今回、現弘前大学で見つかり、発表された。 「左胸には、成績優秀者だけに授与されたと みられる銀のバッチが光っている。」 H21.4.16付 朝日新聞(東京・朝刊)の報道 |

弘前高校近くの親戚(藤田)宅に止宿し、入学当初は創作を離れて学業に専念、成績優秀を

保つ意欲を示したが、芥川竜之介の自殺(S2/7)直後から太宰の生活は一変した。

義太夫、花柳界、読書三昧となり、芸妓昇格直後の小山初代(おやま はつよ:15歳・M45.3.10生)

との交際が始った。

2年に進級(S3)はしたが当然学業成績は急降下した。芥川の自殺との関連などこの間の

太宰の胸中は測り難いが、5月(S3)には同人誌<細胞文芸>を創刊して創作活動を再開した。

<細胞文芸>は太宰文学の原点で、この時期に文学に生きる意思を固めたと見られている。

<細胞文芸> 時勢は昭和恐慌、農村疲弊を背景にした左翼運動が盛んで、その影響は

弘前高校にも及び、そのことは<細胞文芸>という誌名や、生家を題材にした太宰の作品にも

現れている。 また、太宰は中央の作家にも寄稿を依頼し、船橋聖一、久野豊彦、井伏らが

応じた。井伏が送った「薬局室挿話」は<細胞文芸>4号(S3/9)に掲載されたが、太宰は

この号をもって終刊し、自らは青森の同人誌<猟騎兵>に加わる一方、学校の新聞雑誌部

委員となって左翼的とみられる活動や小説の発表を続けた。

ペンネーム(筆名) 太宰は中学時代から本名の他にいくつかの筆名を使っている。

<蜃気楼>、<細胞文芸>では、主に“辻島衆二”だが、その後は “大藤熊太”

“小菅銀吉”という大衆風の名前で<弘高新聞>や地元の<猟騎兵>、<座標>

などに左翼傾向の作品を発表した。(当然ながら津島家・長兄文治の立場に

背反し、その意向によって未完となった作品もある。)

なお、弘前高校の交友会雑誌(S4/2)に “比賀志英郎” の名で掲載された短篇が

太宰の作品である可能性が高く、同一筆名の短篇は他にも1編あるという。

(H16/6/1・:朝日新聞(東京)夕刊)

“太宰治”の名で最初に発表された小説は、<東奥日報>の懸賞入選作「列車」

(S8.2.19掲載)である。次いで<海豹>創刊号(S8/3)に「魚服記」を発表して

文壇デビューし、以降、この筆名で通している。

* “太宰治”名での文章が最初に載った印刷物は <海豹通信4>(S8..2.15)である。

(詳細下記)

* 例外で“黒木舜平”名の探偵小説「断崖の錯覚」(<文化公論>(S9/4))がある。

ペンネームを “太宰治” とした由来には諸説あるが、詳細は後記(第2期)する。

自殺(1回目)未遂 3年2学期の期末試験が始る前夜(S4.12.10(20歳))、太宰は常用の

催眠薬カルモチンを大量に飲んだ。最初の自殺未遂事件といわれる。

左翼的言動や創作、学業成績不良、小山初代との交際などで、“家”、特に長兄文治

との関係に悩んだのだろうが、動機ははっきりしていない。未遂の結果を計算しての

大量服用で、本気で死ぬ気ではなかったという見方もある。約1ヶ月後(S5/1)、

左翼関係仲間の弘前高生多数が弘前警察に検挙されたが太宰は検挙を免れた。

| 太宰治 : 作品一覧 |

*東京帝大(仏文科)へ - 井伏に師事 - しかし・・・

昭和5年、 弘前高校を卒業(20歳)して東京帝国大学文学部仏蘭西文学科に入学。

上京当初は本郷に下宿したが、5月には三兄圭治(東京美術学校在籍:この年6月病没・

享年27歳)の住居に近い戸塚町諏訪(現新宿区高田馬場)の学生下宿常盤館に移った。

井伏に、”会ってくれなければ自殺する”という手紙を書いて強引に面会を求め、

4月か5月頃、神田の作品社で初対面となった。(第一部に既述)

井伏宅にも出入するようになり、別記のように中村地平と知り合っている。

(井伏と太宰の師弟関係は、別記「井伏鱒二と太宰治:師弟25年の軌跡」に詳記)

しかし・・・、この年(S5)の太宰は、青森の同人誌<座標>創刊号(S5/1=上京前)から左翼的

小説、共産党の非合法活動を援助(資金、アジト提供)するなど長兄文治を悩ませ、さらに

小山初代(おやま はつよ:芸妓)を青森から家出上京させた。初代との結婚は分家除籍

(いわば義絶)が条件という文治に従うほかなく、太宰には多端、鬱々とした日が続いた。

そして11月、鎌倉の海岸で2回目の自殺(心中)・・女性は死亡

心中の相手は、高面順三を内縁の夫にもつ通称田辺あつみ(本名 田部シメ子:

T1(1912).12.2生)という銀座裏のカフェー「ホリウッド」の17歳のホステスで、

太宰は客として知り合ったばかりだった。

女性は死亡し、太宰は自殺幇助罪に問われたが起訴猶予となった。起訴猶予には、当時

青森県議会議員だった文治の人脈・政治力・財力が働いたとの見方があるが定かでない。

いずれにしろ、この顛末は太宰の心奥に生涯消えることなく重く澱んでいたに違いない。

この出来事に関しては、多くの評伝、年譜類(*)に詳しい。

細部には一致しない部分も見られるが、概略は次のようである。

(*)主な参考図書。

・長篠康一郎著『太宰治七里ガ浜心中』(S56)

・相馬正一著『改訂版 評伝太宰治上巻』(H7)

・『太宰治研究6-安藤宏解説』(H11:和泉書院)

・山内祥史著『太宰治の年譜』(H24:大修館書店)

・この心中に関して、「鎌倉江ノ島海岸で投身入水」 というのは太宰の小説上(*)の虚構で、

事実は「昭和5年(1930)11月28日夜、鎌倉七里ガ浜の西端、腰越の小動(こゆるぎ)

神社に近い小動崎の畳岩の上で、定められた量を超える催眠薬カルモチンを服用した。

投身入水はしてない。」 が通説である。

(*)この心中に関する記述がある太宰の小説。

・『道化の華』(S10/5) ・『虚構の春』(S11/7) ・『狂言の神』(S11/10)

・『東京八景』(S16/1) ・『人間失格』(S23/6)

・ 翌29日の朝8時頃、岩上で倒れているのが地元の漁師により発見されたが、女性は

そこで死亡が確認された。二人ともカルモチンの服用量は致死量以下と推定され、

女性の死は、耐えるだけの体力がなかった、初めての薬物で過敏に反応した、

などの見方があり、一説に嘔吐物による窒息死というが、詳細は明らかではない。

・太宰は直ちに七里ガ浜恵風園療養所に収容され、12月上旬に退院したが、

このとき、自殺幇助罪で鎌倉警察署で取り調べがあった。

・死亡した田部シメ子は広島県出身で、この年(S5)の7月に広島から内縁の夫で、

舞台俳優志望(一説には病身の無名画家)の高面順三と上京し、

生活費のためカフェー「ホリウッド」に田辺あつみ名で女給として勤めた。

・太宰の心中の動機ははっきりしない。太宰は、時期的には分家除籍(11/19付)謄本を

受け取った直後で、初代との結婚が目前にある。「義絶」という文治の一連の措置に

不満で強い不信を抱き、将来へ不安を感じたこと、つまりはその意思表明と方向転換

を狙ったもので女性の死は計算外のことだった・・偽装心中という見方も有力である。

なお、心中実行の前夜(S5.11.27)、大宰とシメ子は神田にある「萬世ホテル」

に宿泊し、太宰は「初代どの」として、ホテル名が印刷された便箋に「お前の

意地も立った筈だ。自由の身になったのだ、」、「遺作集は作らぬこと」など

短い遺書を書いた。(「太宰治全集13」(1999)などに収録されている。)

また、太宰の小説に鎌倉で心中した理由や経緯などを書いた部分があるが、これは

あくまでも小説上と見るべきで、事実は不詳、田部シメ子の動機も全く不詳である。

ちなみに、この心中関連の記述がある上記小説から一例を挙げると次のようである。

太宰の胸中の一端ではあっても、事実をありのままに語ったものとは思えない。

心中場所が鎌倉の理由・・「虚構の春」より・・「小学生のころ、学芸大会に、鎌倉名所の朗読したことが

ございまして、その折、練習に練習を重ねて、ほとんど諳誦できるくらいになってしまいました。七里ヶ浜

の磯づたい、という、あの文章です。きっと子供ながら、その風景にあこがれ、それがしみついて離れず、

潜在意識として残っていて、それが、その鎌倉行になってあらわれたのではなかろうかと考え、・・(後略)」

自殺(心中)の理由・・「東京八景」より・・「銀座裏のバアの女が、私を好いた。好かれる時期が、

誰にだって一度ある。不潔な時期だ。私は、この女を誘って一緒に鎌倉の海へはいった。

破れた時は、死ぬ時だと思っていたのである。れいの反神的な仕事にも破れかけた。肉体的に

さえ、とても不可能なほどの仕事を、私は卑怯と言われたくないばかりに、引受けてしまって

いたのである。Hは、自分ひとりの幸福の事しか考えていない。おまえだけが、女じゃ無いんだ。

おまえは、私の苦しみを知ってくれなかったから、こういう報いを受けるのだ。ざまを見ろ。

私には、すべての肉親と離れてしまった事が一ばん、つらかった。Hとの事で、母にも、兄にも、

叔母にも呆れられてしまったという自覚が、私の投身の最も直接な一因であった。」

--------------------------------------------------------------------

長兄文治と関係者の対応、事後への影響

・この時、鎌倉で事後対応に当ったのは、主に次兄英治と中畑慶吉(津島家出入りの

地元の呉服商。長年、津島家の諸事に関わり、文治の信頼厚い人物で、

月に一度は仕入れの関係で上京、東京の状況にも明るかった)だった。

・英治談(S43)によれば、最初は東京から「修治失踪」の知らせで、長兄文治は急ぎ

英治を上京させた。英治は鎌倉での”心中”のことは知らず、東京の太宰の下宿

に着いて知って、すぐに鎌倉へ向ったとのことである。(上記「評伝太宰治」)

・英治が出発した直後に文治に「太宰心中」の報せがあったのだろう。文治は中畑に

鎌倉へ急行し対応するよう依頼した。中畑によれば、文治から3,000円を預かって

夜行列車に飛び乗ったとのこと(月刊「噂」(S48/6))、11月29日のことである。

中畑によれば、車中の中畑に東京の北芳四郎(文治に東京での太宰の世話役を

頼まれていた洋服仕立業の人物で警視庁にも出入り)から電報がきた。

太宰の下宿にある左翼関係書類の処分の依頼で、中畑は、朝、上野に着くと

(11/30)下宿に直行し、小さな柳行李一杯分くらいあった左翼関係書類の

焼却を女中頭に頼んで鎌倉に向かい、警察署で高面(こうめん)順三に会った。

警察の宿直室で、担当刑事(偶然にも金木生まれの人物だった)が立会い、

「今後は一切、無関係」という念書を入れて貰い、100円を渡した。(上記「噂」)

この念書には、「昭和5年12月2日」、「中畑慶吉殿」、「署名、捺印」があり、文面は次の通り。

(上記「太宰治の年譜」・・出典:安藤宏「新資料・中畑慶吉保管文書より」)

「一金壱百円也/右ハ今般自分の内縁の妻田部シメ子に関して御恵与下され候事確に拝受仕り候/

右事件に付き本籍地なる親元田部島吉に電信にて問合せ候処自分に一切任せるとの返電に依り

後日該事件に対しては絶対自分責任を持ち苦情など申上る事無くて候」

・これによって、死亡した女性の側との関係は解決した。ちなみに、「100円」の

現在価値について、換算は難しいが、5,000倍として50万円くらいだろうか。

中畑が預かったという「3,000円」は、1,500万円くらいになろうか・・。

(このとき(S6/1)、文治が太宰の結婚で約束した仕送り額は月額120円)

・太宰は自殺幇助罪に問われたが、これは起訴猶予となり、無罪放免となった。

この決定の裏には関係者への文治の強い働きかけがあったと

見る向きもあるが、それは次の偶然の人脈があったことにもよる。

太宰を取り調べた鎌倉署の警部補村田義道は、津島家の小作人の子息で

太宰の三兄圭治と小学校の同級生で共に傍島正守の教え子だった。

(傍島は、この時講習で上京、鎌倉へ寄り偶然村田警部補に会った。)

また、担当の横浜地方裁判所長は、父源右衛門の生家松木家の縁戚で

黒石出身の宇野要三郎だった。 (上記「評伝太宰治」、「太宰治の年譜」)

・この時の状況に関し、もう一点、注目すべき事実がある。それは小館貞一が鎌倉に

長期滞在していたことである。小館は太宰の四姉きやうの夫で、結核の療養のため

鎌倉に一軒家を借りて住んでいた。(きやうは太宰の直ぐ上、3歳違いの姉で、

よく気が合い、盛んに行き来するような間柄だった。)

小館談(S55)によれば、ここには父母や弟たち(保、善四郎ら)も時々泊まりに

来ており、このことは、訪ねてはこなかったが、太宰も知っていたはずという。

(小館善四郎は、後に、太宰と初代の人生に激動をもたらすことになる。)

太宰が心中の時、妻きやうは鎌倉に来ており、29日の朝、警察から報せが

あり、太宰が収容された七里ガ浜恵風園に行った。(上記「評伝太宰治」)

この事実は、太宰の鎌倉行きに関連するのではないだろうか。未知の場所には

行かないといわれる太宰(檀一雄ら友人の言)が鎌倉を選んだのは、例えば

親しい付き合いがある小館保や善四郎から情報を得ていて、鎌倉には特別の

親近感があったからではないだろうか。心中3日前には小館保らと「ホリウッド」

で飲んでいる。太宰の鎌倉行きは、小館夫婦あってのことと察せられる。

・「修治失踪」の第一報を受けた青森県議会議員の文治は、太宰の身の上の心配も

さることながら、太宰の左翼活動の露見を強く恐れたのではないだろうか。

文治は、反共を重要政策に掲げる立憲政友会に属し、最若手の県会議員として

(この時、32歳)、また、地元経済界の実力者として活動していた。

警察関与で左翼活動露見となれば、自身の政治生命も津島家の将来も危うい。

太宰と初代の結婚問題で、津島家にとって厄介な存在太宰の除籍は終わり、

近々に東京で世帯を持つことで解決という矢先、文治は驚愕したに違いない。

即座に英治を上京させ、次いで”心中”の一大事を知ると、直ちに中畑慶吉に

問題解決のための大金を託して英治の後を追わせた。北芳四郎にも

電話で協力を願っただろう。北は警視庁にも出入りしており、その方面への

勘、人脈もあった。車中の中畑に電報が入ったのはその動きの一端だろう。

11月30日付の「東京日日新聞」などは大きく報道した。地元の「東奥日報」は、三面の

三段抜きで「津島県議の令弟修治氏/鎌倉で心中を図る/女は遂に絶命/修治氏も

目下重態」の見出しで報じ、学生服の太宰の写真を載せている。

12月2日付の「東奥日報」には、県議会で12月1日に質問予定だった文治が欠席し、

所用のため質問通告取消を届出たという記事を載せた。相馬正一の「評伝太宰治」に

よれば、県議会議長あてに一身上の都合による辞表を提出したという(後に撤回)。

謹慎の意を表したということだろう。

・文治の意を受けた英治、中畑、北らの懸命な行動により、死亡した女性の側との

問題や、自殺幇助罪への対応、左翼関係者の動向といった多くの難題は

比較的短期間で無事落着した。文治は胸をなでおろしたはずである。

文治は、まず、太宰と初代の結婚を急がせた。経緯上、自分は表立って動かず、

秋田県との県境に近い鄙びた温泉場、碇ヶ関温泉の旅館に少数の関係者が

集まって仮祝言をすることにした。文治の真情は不詳だが、少なくとも、自分たちに

とって危険な存在である太宰を早く津島家から切り離そうとしたことは確かだろう。

・この時から、中畑と北は太宰の世話役、時にはお目付け役のような立場で太宰に

密接に接するようになる。文治の意を受けてのことであるが、二人は連携して

太宰の生涯にわたりその関係を続けて、太宰を、文治を、津島家を援けた。

中畑は、この役目を続けたことについて、次のように述懐している。(上記「噂」)

「生前、太宰のお父上から受けた恩義の何分の一かでもお返しできたらと考え、

また、身内の方が表立って太宰の世話を焼いてやれない苦しい立場を慮って

行動したに過ぎません。

北さんだってそうです。北さんという方は文治さんが早稲田におられた頃、鶴巻町で

洋服屋をやっていた人で、大変、面倒見がいい人です。やはり源右衛門さんが

その性格のよさを見込んで、この人なら東京遊学中の子弟たちの相談にのって

もらえそうだということから津島家のために奔走してくれるようになったのです。

江戸っ子というんでしょうか、ガンコで、ヘソ曲りで、しみったれたことが大嫌いな、

それはそれは気持ちのいい方です。そうでなければ私もウマが合わなかったでしょう。」

ちなみに、後年、中畑は北から玉川上水で太宰の遺体が発見されたとの知らせを

受けると(S23.6.19)、文治の意を受け2万だか3万の大金を携えて夜行で上京した。

翌朝、井伏宅、三鷹警察署に寄り、刑事に太宰入水の場所を案内された。

美知子に会い、葬儀が済むと墓所の相談を受けたという。(上記「噂」)

北も葬儀に参列しただろう。桜桃忌にも出席しており、その常連として名簿に名がある。

(なお、月刊「噂」(S48/6)は、「特集 ”保護者”が語る太宰治」として、

・「女と水で死ぬ運命を背負って」 (中畑慶吉)

・「肉親が楽しめなかった弟の小説」(津島文治)

を載せている。・・いつ、どこで、誰に語ったのかは記載なし。)

(本項(文治の対応など)とその関連個所は、R4(2022)/1UP)

----------------------------------------------------------

退院、無罪放免・・12月上旬、太宰は、北・きよう・傍島とに引き取られ、、ひとまず、東京

の荏原郡大崎町(現・品川区上大崎)にある北芳四郎宅に身を寄せた。

結婚・・太宰はこの12月上旬、北宅を出て碇ヶ関温泉(現・青森県平川市)の柴田旅館に

逗留し、母夕子(タネ)、次兄英治、遠縁の豊田太左衛門らが立合い初代と仮祝言をした。

翌6年1月27日、太宰は長兄文治との間で覚書を交わした。太宰の東京での生活費援助額

(月120円:銀行の初任給70円)が決められたが、その条件は一言でいえば 「東大を

卒業すること」 で、刑事事件沙汰、金銭浪費、左翼活動の禁止などが明記されている。

小山初代 (おやま はつよ:18歳) と(S6/2・太宰21歳:入籍なし)五反田に住んだが、

覚書に違反し、登校はせず、共産党のシンパ活動のため住居を神田や淀橋(新宿)、

日本橋などを転々としながら創作や読書のほか朱麟堂と号して俳諧にも凝って暮らした。

左翼活動から完全離脱・・文学活動に専念

左翼活動に対する官憲の取り締まりは厳しさを増しており、その手は太宰にも迫っていた。

文治は危険を察知し、太宰に左翼活動を止めなければ仕送りを止めると告げ、窮した

太宰は、昭和7年7月、青森警察署に自首して共産党活動との絶縁を約して釈放された。

この時、生活費の仕送りは月額120円から月額90円に減額された。

(S7.8.2付 小山きみ(初代の母))宛書簡より)

翌8月には、北芳四郎の伝手で、初代と沼津に約1ヶ月滞在し、「思ひ出」を執筆した。

9月に帰京し、芝区白金三光町(現港区)にある旧大鳥圭介邸の離れを借りて住んだ。

母屋に同郷の先輩、三兄圭治の友人の東京日々新聞記者飛島定城一家が同居した。

飛島と大宰との初対面は大正15年(1926)、飛島が東京帝大1年の夏休みで、

圭治に呼ばれて金木の津島家に泊りがけで遊びに行き、そこで修治(太宰)に

高等学校の受験要領を教えるよう頼まれ、家庭教師のようなことをしたという。

(飛島定城著「けんか飛一代」(H6/7:福島民報社)など)

飛島定城(M37(1904)2.6~H7(1995)6.30:現・五所川原市出身。旧制弘前高校、

東京帝大卒。東京日日新聞社(現・毎日新聞社)入社、社会部長などを歴任。

戦後は、福島民報社社長に就き、新聞、ラジオ、テレビ事業などに手腕を発揮。

文治は、飛島に太宰の左翼活動に関するトラブルをも念頭に面倒を見るよう依頼していた。

飛島一家は太宰夫婦に暖かく接し、新聞記者としての立場も利用して文治の期待に応えた。

太宰は12月(S7)に青森検事局から出頭を命じられ、翌昭和8年1月9日に出頭し、

左翼活動からの離脱を誓約し(太宰、この時23歳)、以降はこれを実行した。

「文学青年時代」 に終止符を打ち、いよいよ文学の道一筋、「文士の時代」 に入る。

“文士” は一般的には作家など文筆を業とする人を指すが、本稿では、“文学青年”、“文士”、

“作家”、を次のように区分し、“文士”は、専業作家として名を上げる一歩手前の位置付けとした。

“文学青年” は、「文学を愛好し、作家を志す青年」だが本気度は未熟で、多くは親がかりの生活。

“文士” は、専業作家としての立身を決意し、貧乏でも定職に就かず、執筆・発表に将来を賭す。

“作家” は、いわゆる専業(プロ)作家で、小説発表など文筆主体の活動で一家の生計が賄える。

*荻窪へ転居・・井伏宅へ徒歩10分・・

太宰は上京(S5)早々に井伏と念願の初対面を果たし、井伏宅へ出入するようになるが、

昭和7年までは、自らの身辺問題に追われてあまり訪問できなかったのではないか。

そして昭和8年2月、白金の借家から立ち退きを通告され、太宰と飛島一家は井伏宅へ

徒歩約10分余の杉並区天沼へ引越した。この選定には太宰の意思が働いたのだろう。

天沼の最初の借家は駅まで遠すぎたので5月に再度引越したが、荻窪駅まで徒歩3分の

この大きな借家(井伏宅へ約10分)は、家賃48円で飛島28円・太宰20円の負担だった。

ここから太宰は井伏宅を頻繁に訪問し、師弟としての関係を深めるようになる。

井伏は 「10年前頃-太宰に関する雑用事-」(S23<群像>)に 「昭和7年から数年間、太宰に関する

日記を時々書いた・・・」 旨を記しているが、太宰は帰京して仕上げた「思ひ出」を井伏に送り、

井伏は9月15日付(S7)で 「甲上の出来」 と高く評価し、併せて訓戒・激励の言葉を記した手紙を

太宰に返しているので、このころからの関係ははっきりしてくる。

初対面からこのころまでの井伏と太宰との関係はどの程度だったのだろうか。

『評伝 太宰治-上巻』

(相馬正一著:1995)は、「太宰は左翼のシンパ活動を続けながら小説を何篇か書くと決まって井伏宅を

訪れた。」旨記してるが、『ピカレスク 太宰治伝』(猪瀬直樹著:2000)は

「井伏は用心深く見知らぬ人物は

家に入れなかった。太宰が井伏宅の家の中へ入ることを許されたのは昭和8年以降である。」旨記している。

この間の二人の関係を明確に示す資料が乏しいので前掲の猪瀬説があるのだろうが、井伏宅で太宰と

中村が会ったという井伏の具体的な記述などから前掲の相馬説に近い状況だったと考える。

しかし親密

な師弟関係に発展するのは太宰が天沼へ移ってから、つまり昭和8年の春以降であることは確かである。

この時期に太宰を知った文学関係者は数少ないのではないか。阿佐ヶ谷関係では別記の

ように中村地平が井伏宅で会った(S5/4~5頃)というが、その後は昭和6~7年頃知った

という小田嶽夫、井伏が太宰を連れて訪問した青柳瑞穂くらいだろう。 青柳は、夕食時に

出したすき焼きの肉を太宰だけが無遠慮にパクパク食べた、とエピソードを欠いている。

太宰が文士として東京で活発な活動ができたのは、<海豹>の同人になって創刊号(S8/3)

に「魚服記」を、続いて4月から「思ひ出」を発表した頃からである。(第一部に既述)

つまり、太宰は昭和7年以前から井伏宅を訪れ、その時は将棋や酒も楽しんだだろうから

出発期の会員 だが、会員として本格的に登場するのは“第2期 成長期”からといえる。

| 太宰治 : 作品一覧 |

太宰 治(明42(1909).6.19 ~ 昭23(1948).6.13 享年38歳)

昭和8年(1933)、太宰 24歳。 ”将棋会 第2期 成長期” は太宰の20代後半にあたる。

太宰は、昭和5年に弘前高校を卒業、東大仏文科に入学して東京での生活が始まった。

生家は青森県屈指の資産家津島家だったが、東京でも左翼活動に関わり、恋愛問題や

心中事件などで激動の日々が続いた。父の急逝で家督を継いだ兄文治との確執を経て

小山初代と結婚(入籍なし)、昭和7年に左翼活動からの離脱を誓約(S7/12)して、文学に

専念することになった。しかし迎える第2期も、太宰はまさに新たな波乱の中にいた。

なお、本項は、「評伝 太宰治」 (相馬正一著)、「ピカレスク 太宰治伝」 (猪瀬直樹著)

「NHKカルチャーアワー 文学探訪 太宰治」(渡部芳紀著)を中心にまとめた。

| このころ・・ 時勢 : 文壇 | 昭和史 略年表 |

太宰の第2期、昭和8年は、本名 “津島修治” に代わる “太宰治” 誕生に始まる。

筆名のことは第1期の項で “太宰” とした由来は種々推察されていると記したが、

第2期に入るにあたり、このことにもう少し触れておきたい。

==ペンネーム “太宰治” の由来 ==

妻の美知子著「回想の太宰治-筆名」に、知り合った頃、太宰に筆名の由来を聞いたとき、

太宰は、「・・一友人が傍にあった万葉集をパラパラ繰っているうちに、太宰というのはどう

かと言った。それがよかろうということで決めた・・」とあり、後年、女優の関千恵子の

インタビュー(<大映ファン>:S23/5)にも同様に、次のとおり答えている。

「特別に、由来だなんて、ないんですよ。小説を書くと、家の者に叱られるので、雑誌に

発表する時、本名の津島修治では、いけないんで、友だちが考へてくれたんですが、

万葉集をめくつて、初め、柿本人麻呂から、柿本修治はどうかといふんですが、

柿本修治は、どうもね。そのうち、太宰権帥大伴の何とかつて云ふ人(*)が、

酒の歌を詠つてゐたので、酒が好きだから、これがいゝつていふわけで、太宰。

修治は、どちらも、おさめるで、二つはいらないといふので太宰治としたのです」

(*:大伴旅人(大伴家持の父)で正しくは太宰権帥ではなく「太宰帥(だざいのそち)」)

美知子は、「あれこれと凝って考えた末の命名でなかったことは確実である。彼の性格から

いっても、意味ありげな筆名をつけるなど考えられない。」 というが、ほかに諸説がある。

太宰の生き様や作品内容が絡んで、「弘高の同級生、太宰友次郎」説、「ダダイズム」説、

「ダァ・ザイン(da sein)」説、「堕罪」説、その複合説など、様々に憶測されている。

-----------------------------------------------------

私は・・決め手は「ダァ・ザイン(da sein)=そこに存在すること(独語)」 だったと考える。

根拠は「葉」 (初出:S9/4 <鷭>) 冒頭のエピグラフである。

「撰ばれてあることの/恍惚と不安と/二つわれにあり ヴェルレエヌ」

この訳は、堀口大学の「ヴェルレエヌ研究」(S8:第一書房)中の「智慧」によるとされるが、堀口

は昭和7年8月に「ヴェルレエヌ詩抄」を刊行しており、太宰が左翼活動を離れ文学の道に専念

するため沼津に約1ヶ月逗留、「思い出」を執筆した時期に重なる。初版は昭和2年なので太宰が

この詩を初めて目にしたのはもっと前かもしれないが、人生再出発に際して太宰が置かれた立場

とその心境に照らせば、昭和7年秋、太宰の心奥を揺すった詞であったことが十分察せられる。

文学者としての成功を思い描く一方で自分は生きるに値するのかという不安が入り混じる

心境だったはずで、自分がこの世に在ることを強烈に意識していたのではないだろうか。

新しい筆名の必要に迫られ、はじめは知人の太宰姓、堕罪、ダダイズムなどを頭に浮かべ、

最後はこの強烈な意識 “存在する(=da sein)” につながる “太宰” に託したと推察する。

いずれにしろ、結果的には、井伏がいう 「従来の津島では、本人が云うときには『チシマ』

ときこえるが、太宰という発音は、津軽弁でも『ダザイ』である。」 となったのである。

次に、エピグラフの意味について、一般に「自分は才能ある文学者として神に選ばれた存在」

という太宰の自負を表明したものとされるが、私はむしろ次のように考えたい。

“撰ばれてある”には、自分が神に選ばれて人間としてこの世に存在すること、つまり生きることを

意識した・・、もちろん自身の才能のことも意識にはあっただろうが、その根本は、富と権勢の

「津島家」に生を受けたことであり、それ故にこそ自身の生と将来の存在価値を疑ったと考える。

亀井勝一郎が左翼思想に傾倒した心情に通じるのではないだろうか。 (亀井勝一郎の項)

「葉」には、文学者としての胸中、主張の部分も多いが、全体の流れは “人間としての存在”

が主題のように読める。 この主題は、“生まれて、すみません” の詞を冒頭に

配した 「二十世紀旗手」(S12)に一層明確に引き継がれているのではないか。

いずれも、筆名決定の背景である太宰の心奥の主題を直接的に表現した作品と考える。

| 参考サイト | Google : 評釈 「葉」 - C-faculty (中大教授 渡辺芳紀) |

*荻窪時代スタート=波乱の「文士時代」

第1期に記した通り、昭和8年に入ると太宰は芝区白金三光町から天沼(荻窪)へ引越した。

同郷の先輩、東京日日新聞(現毎日新聞)記者の飛島定城家と同居だが、井伏宅までは

徒歩で10分とかからない所で、井伏宅を頻繁に訪問し、師弟としての親密度を深めていく。

(太宰の荻窪の居住地は、下記 「旧居跡マップ」 参照)

しかし、井伏が作品について直接的に指導した様子は見えない。昭和8年頃の太宰を、井伏は

「私は読むだけで批評などしなかったが、厭きもせず次から次によく書いて来た。」と書いている。

このとき、太宰は東大仏文科に在籍していたがほとんど登校はせず、妻初代との生計は

兄文治からの仕送りに頼り、黙々と創作に励んで世に出る機会を窺っていたのである。

ここに始る荻窪時代については、別項目「太宰治の荻窪時代」に

概略をまとめ、簡潔な「略年譜」の形に整理したので参照下さい。

・<海豹> と 古谷サロン=「太宰治」誕生(S8)

木山捷平の日記には、昭和8年2月4日に古谷宅で<海豹>創刊の同人会が開催された

とあり、出席者の名前の中に 「太宰治」 がある。<東奥日報>の日曜版<サンデー東奥>

(S8.2.19)に小説「列車」(著者・太宰治)が掲載されるよりも前から「太宰治」を名乗って

いたことが判る。

昭和8年2月15日発行の「海豹通信 第4便」に、太宰は「田舎者」と題して「太宰治」の名で、

次の自己紹介をした。 これが印刷物に載って世に出た「太宰治」名の最初の文章である。

(「海豹通信」は<海豹>創刊(S8/3)に先だって発行された謄写版刷りの同人向け通信誌)

「私は、青森県北津軽郡といふところで、生れました。今官一とは、同郷であります。

彼も、なかなかの、田舎者ですが、私のさとは、彼の生れ在所より、更に十里も

山奥でありますから、何をかくさう、私は、もっとひどい田舎者なのであります。」

(短い文章に、句読点の多さが目につく。太宰の文章の特徴が見える。)

古谷綱武の項に記した通り、太宰は<海豹>の同人には予定されていなかったが、

今官一の推薦があり、「魚服記」がいわば同人試験に合格して創刊号(S8/3)に掲載

されたのである。<海豹>中心者の古谷綱武が絶賛したのをはじめ、この作品は

文学仲間の間で好評だった。

井伏は首をかしげ不安げだったというが、次いで太宰は、前年9月(S7)に井伏に

認められた「思ひ出」を 2号(4月)、4号(6月)、5号(7月)に連載し、これがまた

好評で、彗星の如く東京での文壇デビューを果たしたのである。

この後、いわゆる“古谷サロン”に出入りし、<海豹>同人のほか多くの文学青年と

知り合うようになるが、<海豹>はこれで脱退してしまう。木山の8月5日の日記に、

「太宰君同人脱退の由」とあるという。脱退の理由は、太宰はこの好評に自信を

持ち、自分でもっと自由にできる雑誌を持ちたいと考えたのではないかとされる。

・<鷭>創刊 と 「葉」(S9)

<海豹>脱退後も太宰は古谷宅を訪問しているので脱退にしこりはなかったのだろう。

太宰と檀一雄との初対面は太宰が古谷宅を訪ねた時だった。古谷は昭和8年秋に

檀を知り、その才を認め親交を深めていた時で、その檀は太宰の才に強く魅かれた。

<海豹>が行き詰っていた時期であるが、古谷と檀は太宰を巻き込んで新しい雑誌の

創刊を計画し翌9年4月に発行に至った。季刊誌<鷭>である。尾崎一雄はこの間の

三人の様子を“凄壮と言えるほどの熱中振りだった”と「なめくじ横丁」に書いている。

太宰はここに「葉」を発表した。冒頭のエピグラフと、36に区切られた文節で構成された

変わった形の小説である。各文節は短く、太宰の過去の習作や文学観が盛り込まれ、

相互には直接的な関連のない文節を書き込んだ「葉」を1枚1枚並べた観があるが、

それぞれが太宰の存在、生き様という主題に繋がっている。 「撰ばれてあることの/

恍惚と不安と/二つわれにあり」という根を持つ36葉で、題名の所以である。

その「葉」は基本的には時系列的に並べられており、「思い出」(3歳~17歳)に続く

次の時期(18歳(S2)~24歳(S8))の “太宰の自己紹介” 作品ともいわれる。

また、「36」の文節は太宰が朱麟堂と号して俳諧に凝った時期があった(S6~7)

ことから連句の歌仙の形式が意識されているのではないかともいわれる.

いずれにしろ、太宰文学の基本姿勢を表明した主要作品の一つと位置づけられよう。

<鷭>の第2号(S9/7)に太宰は「猿面冠者」を発表したが<鷭>はこれで終刊となった。

<鷭>終刊の事情は不祥だが、太宰、檀は続いて新雑誌の創刊に熱意を燃やす。

太宰もまた文芸復興の機運に乗じて新しい文学運動を興そうと、オーソドックスな作品の

ほか、「葉」、「猿面冠者」、次いで<青い花>掲載の「ロマネスク」など、実験的、前衛的

手法の小説を発表するなど、多くの文学青年とともに積極果敢な行動が目立っていた。

・<青い花>創刊 と <日本浪曼派>

<青い花> - 中原中也との乱闘

<鷭>2号(S9/7)発行の後、秋には、太宰は新雑誌<青い花>の創刊を計画した。

この雑誌にかける太宰の熱気を、井伏は「何か旗あげでもする前のような意気込み

であった」と記しているが、当時の仲間の多くがその意気に感じて集まったようだ。

<青い花>の誌名は、ドイツ・ロマン派の詩人ノヴァーリスの未完小説の題名と同じで

太宰の当時の文学観を表象するものと受け止められ、山岸外史は中村地平から

この話を聞くと、この題名に魅かれて初めて天沼の太宰宅を訪ねたという。

昭和9年9月13日付の久保隆一郎宛書簡の中に、太宰は「この秋から、歴史的な

文学運動をしたいと思っているのですが」と記し、久保の参加を強く要請している。

太宰の熱意が実って同年12月に創刊し、そこに掲載された同人は18名だった。

主な同人は、太宰、檀、山岸、久保、今官一、中原中也、伊馬鵜平、小山祐士、

木山捷平らで、古谷と中村の名前がないことが気になるが理由は不祥である。

檀によれば、中原の酒席での搦みは凄絶で、太宰との間で同席者を巻き込んで

派手な乱闘劇があったというが、才気にあふれた強烈な個性を持つ二人が互いに

魅かれ、また反発しあう様相は、文芸復興の機運とはいうが先輩、後輩の別なく

自由競争の下で鎬を削る文学青年たちの熾烈な戦いの象徴だったように思える。

古谷と中村が同人になっていないのはこのあたりの雰囲気も関係がありそうに思う。

佐藤春夫、横光利一、井伏は<青い花>の顧問格を要請されたが応じなかったという。

太宰はここに短編の「ロマネスク」を発表した。井伏は高く評価し、尾崎も絶賛した。

太宰の分身を思わせる3人が各人の個性で生きて最後に会する面白い物語である。

太宰は第2号以下を続ける意欲を示していたが続かなかった。

原稿や同人費の集まりが悪かったようで、同人たちの熱意の問題だったようだ。

木山の日記には昭和10年2月20日に「太宰訪問。丁度山岸外史来ていて、

檀一雄も来り話す。この連中は<青い花>はもうつづける気なきなりと。」とある。

<文藝>の2月号に太宰は「逆行」を発表している。<青い花>に載せる予定だったが、

<文芸春秋>1月号に芥川賞・直木賞制度創設の発表があったので、その対象になる

ことを狙って急遽発表したと見られている。同人誌以外に太宰治の名で発表した

最初の作品だが、この時点で<青い花>の続行は諦めていたことになろう。

太宰 - <日本浪曼派>(S10)

昭和9年秋、<青い花>の計画が進んだ同じ時期に、<日本浪曼派>の準備が具体化

していた。舞台はやはり阿佐ヶ谷界隈で、亀井勝一郎の項に詳記した通りである。

この推進者は、保田与重郎、中谷孝雄、亀井の3名で、昭和10年3月の創刊だが、

前年(S9)11月から<コギト>に創刊を広告し、文学青年たちの関心を集めていた。

誌名や広告に見る文学主張は<青い花>につながるものがあり、保田、亀井は左翼

からの転向であることも太宰につながる。太宰もこれには強い関心を持っただろう。

<青い花>への情熱には<日本浪曼派>への対抗心を含んでいたかもしれない。

太宰の意気込みにも拘わらず、<青い花>第2号は休刊のまま過ぎ、昭和10年3月に

<日本浪曼派>創刊号が発行された。執筆者は保田、中谷、亀井ら計7名だった。

木山は2月20日の日記に「この連中は<青い花>はもうつづける気なかりき」と書き、

翌日(S10/2/21)の日記に、今日、中谷に会った時、「小生、<青い花>の中より、

太宰、山岸、中村を日本浪曼派に合流さすこと引受ける」と書いた。

しかしこの時の木山の誘いには3人とも即答しなかったと続けて書いている。

中谷によれば、太宰は山岸、中村と共に中谷を訪問し、<青い花>として合流する話を

したという。結果的には<日本浪曼派>第3号(S10/5)に載った同人名22名の中に

<青い花>の太宰、檀、山岸、伊馬、木山など8名が入り、<青い花>は廃刊となった。

太宰はこの第3号に自身の鎌倉心中(S5/11)を題材にした「道化の華」を発表した。

<日本浪曼派>は同人少数主義で出発したが、毎月発行のためには少し増やす必要があった。

木山から<青い花>の様子を聞いた中谷はそれならばと太宰らを誘うよう話したのだろう。

一方、太宰には<青い花>を続けられない責任感があり、同人一同揃っての合流を考えたのだろう。

このような背景から、両誌は”合流”とか”合同”と表現されるが、実際には組織的な合体というより、

両誌の同人の思惑が絡みながら、特に<青い花>側の各人の判断で決着したと考えてよかろう。

この時期、昭和10年2月~3月、太宰は一身上の大問題を抱えていた。

東大卒業は兄文治が仕送りを続ける条件の一つだったが、3月を目前にして

卒業の見込みは全くなかった。ほとんど登校せず、当然ながら単位はなかった。

このことで兄文治からの仕送りが止まれば文学どころか生活ができなくなる・・。

・都新聞社受験 - 失踪 - 3回目の自殺未遂(S10/3)

太宰は、東大の講師になっていた中島健蔵を井伏の紹介で訪ねるなど、卒業を画策

したが、卒業できるはずがなかった。次に太宰が考えたのは就職することで、

本気ではなく、とにかく就職して兄文治に申し開きをしようとしたのだと見られている。

都新聞は公募はしないが社員推薦は受けるということで、中村が勧めたのか、中村

に頼んだのかは定かでないが、太宰は中村の推薦で受験し失敗した。激烈な競争

倍率だったという。中村は入社1年、推薦以上の特別な力にはなれなかったろう。

ここで太宰が取った行動が失踪と3回目の自殺未遂だった。

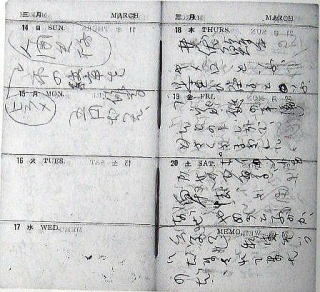

昭和10年3月14日、太宰は弟分のようにしていた遠戚の若い画学生、小館善四郎と

横浜へ遊びに行き、翌15日に消息を絶った。16日には天沼の太宰の家(飛島家と

同居)には井伏、檀、中村、小館、飛島らが集まって大騒ぎになり、井伏は杉並警察署

へ捜索願を出した。 読売新聞は17日朝刊で「新進作家死の失踪?」と報じた。

井伏は太宰への呼びかけを東京日日新聞に載せ、檀は熱海を探し回るなどしたが、

太宰は18日夜10時頃(関係者の言が一致せず、時刻は正確には不明。)になって

天沼の自宅へ帰ってきた。 首筋に紅い太い蚯蚓腫れがあったといわれている。

このことのいきさつについては、太宰本人が「狂言の神」(S11/10)や「東京八景」

(S16)に書き、ほかに多くの関係者も書いているので大筋は分かるが、それらは

記録ではなく小説、随筆などのため、何時、何処でといった細部は判然としない。

それを総合すると、入社試験は3月10日で、太宰は答案の不出来を自覚したようだ。

正式な採否通知の有無は不明だが、太宰は3月14日に横浜泊で遊び、15日に小館

を帰して自分は鎌倉へ行き1泊、16日に深田久弥の家を訪ねた。深田夫人の八穂

(「太宰さんのこと」(S28)にこの時のことを書いている)とは子供の頃故郷で顔見知り

だった。歓待を受け、8時頃に辞した。鎌倉や深田宅を訪ねた理由は不祥である。

その夜(16日)から18日の帰宅まで、太宰の行動は太宰にしか分からない。

年譜では一般に「八幡宮近くの山中において縊死を計ったが失敗」とある。

太宰自身が「鎌倉の山で縊死を企てた」、「首を吊ったが失敗」と書いており、

「太宰の首に蚯蚓腫れがあった」 と飛島、檀、中村、井伏らが書いていることが

その根拠だろうが、具体的な行動は不明である。本気で死ぬ気だったのか、

さらには本当に首を吊る行為があったのかと疑問視する説もある。

この報せを受けて兄文治が上京した。太宰は井伏、檀、中村に同行を頼み兄文治と

会った。兄文治は太宰を青森に帰すと言ったが、井伏らのとりなしによってもう1年間

東京に居られることになった。しかし、仕送りの額は、月額50円に減らされたという。

上京した当初の120円は青森警察署出頭(S7/7)時から90円に減らされ、

さらに50円である。苦しい状況だが、実際には、別途不定期ながら母からの

送金があったようなので、普通に暮らせるだけの金額だったといえよう。

ちなみに、昭和7年、亀井夫妻は生家からの60円の仕送りで普通に生活したという。

この井伏らによる取りなしや仕送り減額は、主に相馬正一著「評伝太宰治」に拠るが、

典拠は判然としないので、今般(R3/10)、関係者の記述を集め、状況を推測した。

その結果、事実関係の断定は難しいが、次のように察せられた。

・井伏、檀、中村の文治への取りなしはなく、仕送り額の50円への減額もなかった。

・文治に対し、「太宰に東京で文学を続けさせる」よう進言したのは飛島定城だった。

(推察の根拠、資料の詳細は別記「太宰治の年譜:追加・補足など」参照ください。)

ところで・・太宰が東大を除籍されたのは昭和10年9月、授業料未納のためである。

昭和10年3月は卒業の最終期限ではなく、制度上はもう1年間の猶予があった。

太宰が知らないはずはないのに、なぜ突然に激しい極端な行動にでたのだろう?

兄文治との関係(約束)といわれるが、それだけなら他の動きでもよさそうである。

芥川賞・直木賞制度創設の正式発表が<文藝春秋>昭和10年1月号にあり、

太宰は「逆行」を<文藝>2月号に、「道化の華」を<日本浪曼派>5月号に発表した。

このこととの関連が強いようにも思うが・・。 いずれにしろ、東大在籍を

もう1年延ばしたところで卒業できる目処は無く、また卒業する必要もないと

太宰が考えてもおかしくはないが、その真意は不詳である。

その翌月、昭和10年4月、太宰の人生を一変させる想定外の事態が動き始める。

・盲腸手術(腹膜炎:S10(1935)/4) と パビナール中毒

昭和10年4月4日、太宰は強い腹痛に襲われて篠原病院に入院した。盲腸炎で手術を

したが手遅れで腹膜炎を併発した。激痛のため鎮痛薬パビナールが注射されたが、

太宰が使用をせがんだため投与量は過剰になった。パビナールは鎮痛薬(麻薬)で

依存性が生じ、太宰はいつしか手放せなくなっていた。

(篠原病院は現・阿佐谷北1丁目。閉院後、現在は老人ホーム)

5月1日、予後のため兄文治の友人が院長の経堂病院(世田谷)に転入院したが、

ここでも太宰はパビナールを欲しがった。内密に薬店で市販薬を購入し自分で注射した

という資料もあるがはっきりしない。事実かはともかく、誰にも気付かれないうちに

パビナール中毒になっていたことは確かである。

・芥川賞 と 「晩年」出版

第1回芥川賞(S10/8)・・受賞ならず(最終候補:次席)

6月末で退院と決まり、肺結核にも罹っていたので7月からは転地療養のため千葉県

船橋町(現・船橋市)に移った。兄文治の意を受けた北芳四郎が療養環境を考慮して

探した家のようだ。妻初代と住んだが、太宰は近所の薬店からパビナールを購入した。

太宰は初代にも命じ、訪問客には中毒を気付かれないよう巧妙に振舞ったという。

このころから薬代のために友人知人から多額の借金を重ねた。

折りしも第1回芥川賞選考の時期だった。7月22日付の都新聞文壇情報などで太宰は

自分が有力候補であることを知った。ほとんど受賞したかのように喜び、弟分の小館に

7月31日付で “新聞の下馬評だが” としながらも得意げな書簡を送っている。

8月、第1回芥川賞は石川達三の「蒼氓」に決定した。太宰は「逆行」が候補になったが

受賞を逸した。太宰の落胆、衝撃は大きかった。<文芸春秋>9月号に委員による選評が

載り、そのうちの川端康成の評に激怒した太宰は<文藝通信>(S10/10:文藝春秋刊)に

「川端康成へ」 と題する抗議文を発表、川端は同誌11月号でこれに応答して文壇の内外

で大いに注目を浴びた。いわゆる芥川賞事件で太宰治の知名度は上がった。

川端は「道化の華」にも触れ、作品を高く評価しながらも授賞には反対し、選評中に

「作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾みあった。」 と書いた。

太宰のパビナール中毒やなりふり構わぬ借金という実生活を批判したのだろうが、

太宰はこれに猛反発、激怒して 「川端康成へ」 の文中には 「小鳥を飼ひ、舞踏を見る

のがそんなに立派な生活なのか。刺す。さうも思った。大悪党だと思った。」 と書いた。

。

太宰は実生活ではなく文学作品としての価値で判断すべきだと怒っている。作品と実生活との

関連をどのように考えるべきか、特に私小説の場合は難問だが、文学に限らず、“表彰” という

場合には、対象者の業績と人格を完全に切り離すのは無理だろう。古くて新しい問題といえる。

山岸によれば、太宰は芥川賞決定後の頃に山岸に佐藤春夫を紹介され、太宰は直接

佐藤に師事したという。佐藤は芥川賞選考委員の一人で、山岸から事前に太宰のことを

聞き、「道化の華」を読んで太宰の才を認め、選考の場において太宰を強く推した。

佐藤は「逆行」よりも「道化の華」を評価したが、これは選考対象になっていなかった。

候補作を絞る段階で、担当した委員の瀧井孝作は「逆行」の方を高く評価したためで、

最終選考に残った5作品のうち「逆行」と他の3作品は “次席” と決定したのである。

なお、この時の「逆行」は3編から成り、その後1編「盗賊」を加え、現在は4編から成る。

他の次席3作品は、外村繁「草筏」、高見順「故旧忘れ得べき」、衣巻省三「けしかけられた男」。

パビナール常用は太宰の心身を確実に蝕んでいた。副作用には興奮、錯乱、せん妄

などの症状があり、禁断症状には不安、興奮、怒りっぽく、苦悶のため薬を求める

哀訴、嘆願があるという。太宰の言動にはこれらの影響が見られたといわれる。

肉体的にも精神的にも、そして経済的にも徐々に危機は増していたようだ。

ただ、昭和10年秋から年末にかけて、太宰は2回の旅行をしている。昭和10年9月下旬

に太宰、檀、山岸、小館の4人で湯河原へ2泊(26-28日)旅行、12月に弟のように接して

いた甥の津島逸朗と箱根方面へ3泊4日の旅行である。山岸の「人間太宰治」や、

太宰の随筆「碧眼托鉢」(<日本浪曼派>S11/1)に、この旅のことが書いてあるが

中毒には触れておらず、当時の湯河原での写真からもその雰囲気は感じられない。

参考サイト (Google) : 写真=湯河原旅行・水明館 日本近代文学館 → 写真検索 → 太宰治(P0002207) 前列左から 檀一雄・太宰治・山岸外史・小館善四郎 (旅館名の「水明館」は、山岸外史著「人間太宰治」にあるが、 同地には「翠明館」(S8創業-H22閉館)がある。正しくは?) |

必要なだけのパビナールを用意して行ったのか、それとも、このころはまだ禁断症状

のコントロールが可能だったのかは判らないが、いずれにしろ、翌年(S11)2月には

中毒のことを心配した佐藤の強い勧めで、太宰は佐藤の弟が医師として勤めている

芝(東京)の済生会病院に入院することになる。

| 参考サイト | Google :日本近代文学館 = 作家の写真など公開 → 太宰らの写真多数 |

第一創作集 「晩年」 出版(S11(1936)/6)

浅見淵は砂子屋書房で第1創作集叢書を企画し、最初に外村の「鵜の物語」を刊行

(S11/2)したが、その原稿を印刷に出した頃、檀から太宰の「晩年」を発刊するよう

依頼があったと書いている。昭和11年1月頃のことである。檀は太宰から「晩年」と

書いた封筒に入った原稿十数点を預かっていた。太宰は自分の死を念頭に

”遺書として書いた一連の作品” を表象して「晩年」を表題にしたのだった。

檀もまた太宰の様子から死あるいは自殺を感じ、今のうちに「晩年」を刊行したいと

浅見や尾崎一雄に訴えて発行の方針となった。檀によれば、2・26事件の前日、

浅見と太宰宅を訪ね、太宰は大喜びで張り切って出版の打ち合わせをしたという。

ところで、山岸の前著中の「太宰とパビナール」の項によれば、太宰は佐藤の勧めで

済生会病院に入院した日に浅見あてに借金申し込みのハガキを書いており、その日は

2月10日となっている。これより前、2月5日付で太宰は佐藤あて書簡で芥川賞受賞を

哀願し “お伺いした方がよければ直ぐに飛んでいきます” のように書いている。

この毛筆の書簡は全文が公開されているが、中毒の影響を思わせるような文面である。

佐藤はこれを見て直ぐに済生会病院を手配し、太宰に入院を勧めたのだろう。

しかし、太宰は2月20日頃には退院している。檀が見舞った時には病院を抜け出して

大酒を飲んだという。治療を真面目に受けていなかった。佐藤は後に中毒は完治した

と思っていたように書いているが、実際には未治癒のまま退院した(させられた?)。

2・26事件や砂子屋書房の事情などで「晩年」の出版計画は順調には進まず、中毒の

影響もあって太宰の苛立ちが嵩じた様子が浅見などにあてた書簡から読み取れるが、

6月になってようやく発行された。 出版記念会は7月11日に上野精養軒で行われ、

佐藤、井伏ら友人知己30名以上が出席、出席者の芳名録など写真が公開されている。

木山はその日の日記に「会費2円50銭。へんな会であった。司会は檀一雄。

一同そっぽを向いている風であった。」と書いた。この会の雰囲気そのままなのだろう。

太宰は済生会病院退院後もパビナールを続けるため出席者の多くからも借金を重ね、

不義理をしていたはずで、太宰の中毒や心身の変調に多くの人が気付いていただろう。

浅見も「お通夜のよう」と書いており、通常の雰囲気の会ではなかったことがわかる。

ちなみに、「太宰治第一小説集/晩年上梓記念/乾盃諸家」と題した芳名録には

37名の署名(筆書)がある。その名前を署名順に挙げると次の通り。

「山崎剛平、外村繁、保田与重郎、亀井勝一郎、芳賀檀、壇一雄、澤西健、北村謙次郎、

斧稜、衣巻省三、木山捷平、平岡敏男、大鹿卓、中村地平、今官一、尾崎一雄、

岡村政司、小山祐士、津村信夫、一条正、浅見淵、中谷孝雄、名久井良作、塩月赳、

古谷綱武、中村貞二郎、丹羽文雄、山岸外史、那須辰造、永松定、緑川貢、飛島定城、

鰭崎潤、小館善四郎、若林つや、井伏鱒二、佐藤春夫」である。

<海豹>、<日本浪曼派>、同郷の関連が多いが、阿佐ヶ谷界隈に縁の深い名前が目に付く。

大半が三十歳前後の若者たちだが、後に名を成した人物が多いといえそうである。

阿佐ヶ谷将棋会関係では、青柳、小田、田畑の名が見えないのが気になるが・・。

なお、「晩年」(S11/6:砂子屋書房刊)所収の15作品は、所収順に「葉」「思い出」

「魚服記」「列車」「地球図」「猿ヶ島」「雀こ」「道化の華」「猿面冠者」「逆行」

「彼は昔の彼ならず」「ロマネスク」「玩具」「陰火」「めくら草紙」である。

渡部芳紀は、「創作集『晩年』は、その総題からも、また、太宰自身の「一聯の遺書の、銘題の

つもり」(東京八景)といった言及などから、死の影の濃いものとして受けとられがちだが、その

基本的方向は生の側に向いていたことが、創作集の結びの一文や創作集の序曲の役割を

になう「葉」の冒頭や末尾の一節からも、うかがうことができよう。」という。

(NHK カルチャーアワー 文学探訪 「太宰治」 : 2006/4-9 ラジオ第2放送テキスト)

第2・3回芥川賞も授賞ならず(S10~S11)

第2回芥川賞(対象は昭和10年下期作品)は、翌年3月に選考があり該当なしと決まった。

太宰としては、第1回芥川賞が次席になったことで執筆依頼があり、これに応じた作品

「ダス・ゲマイネ」(S10/10)が好評だったことから受賞に自信を持ったが果たせなかった。

この頃の太宰は、兄文治や生家との関係、パビナール中毒による生活上の支障などで

芥川賞受賞を熱望していた。第1回時、授賞に反対した川端康成への反発はその

表れでもあるが、さらに第2回においては、既述のように、昭和11年2月5日付で

佐藤春夫に授賞を懇願する手紙を送った。なりふり構わず、いわば哀願状態だが、

今般(H27(2015)/9)、もう一通、佐藤春夫あての懇願の書簡が発見された。

これまで判明していた昭和11年2月5日付書簡の1週間前、1月28日付の書簡で、

二度続けた、太宰の異常なまでの執念が伝わる。(H27.9.8付各紙報道)。

ちなみに、この1月28日付書簡は、4メートル余りの巻紙に筆書きで、

「芥川賞は、この一年、私を引きずり廻し、私の生活のほとんど全部を覆ってしまひました。」、

「第二回の芥川賞は、私に下さいまするよやう、伏して懇願申し上げます。

私は、きっと、佳い作家に成れます。御恩は忘却いたしませぬ。」、

「私を助けて下さい。佐藤さん、私を忘れないで下さい。」 などとある。

次の2月5日付書簡には、「佐藤さん一人がたのみでございます。」、 「芥川賞をもらへば、

私は人の情に泣くでせう。」、「お笑ひにならずに、私を助けて下さい。」 などとある。

後に、佐藤が太宰に応酬して書いた小説 「芥川賞」(S11/11) の中で引用した

書簡は、この1月28日付書簡の一部であることがこの発見で明らかになった。

引用した文言は、 「第二回の芥川賞は、私に下さいまするよやう、

伏して懇願申し上げます・・御恩は忘却いたしませぬ・・」 である。

この書簡発見時(H27(2015)/9)、他に佐藤宛の2通が発見されている。

・6/5付(封書・毛筆)は、山岸外史を介して伝えられた佐藤の「道化の華」

への高評価に対する興奮と感謝を記している。

(佐藤は、山岸に「道化の華」に対する高評価を太宰に伝えるよう願っており

(6.1付)、山岸は佐藤の書状を太宰に送付、それへの大宰の礼状である。

この佐藤の書状を、大宰は「虚構の春」と「晩年」の帯に利用した。)

・8/12付(葉書・毛筆)は、訪問したいので日時などの指定を願っている。

実際に、8月21日に山岸に連れられて佐藤宅を訪問、初対面した。

(この書簡の全文は、「佐藤春夫読本」(H27/10・勉誠出版)掲載)

| 参考サイト | Google : 新資料 太宰治の手紙―佐藤さん、私を忘れないで下さい |

そして、第3回芥川賞(対象は昭和11年上期作品)を迎えるが、太宰は「晩年」(S11/6)に

絶対の自信を持って受賞を確信し、兄文治らに “受賞はほぼ確実” という手紙を送った。

佐藤の言動が太宰をその気にさせたようだが、結果は、またも受賞できなかった。

(受賞は小田嶽夫と鶴田知也)。この結果を、太宰は群馬県水上村の谷川温泉に滞在中

(S11/8)に知り、執筆中の小説「創生記」(<新潮>S11/10)に 「山上通信」 の項を設け、

そこに佐藤が太宰に授賞すると言ったかのように、いわば “芥川賞楽屋噺” を書いた。

これに対し佐藤春夫も、実名小説「芥川賞」(<改造>S11/11)で応酬し、

太宰の才能を高く評価しながらも憤懣やるかたないという心情を書いた。

-------------------------------------------------------

新発見(2022(R4)/10):太宰の佐藤春夫あて書状(S11.10.7消印)

「先生、弱いものいぢめてはいけません」なとと甘えるように謝る言葉が

見られる太宰の佐藤春夫あて手紙が見つかった。

消印は10月7日(S11)で、原稿用紙の裏にペンでぎっしりと書かれている。

(読売新聞オンライン(2022.10.4)による)

「創生記」を読んで怒った佐藤は太宰を叱り、太宰がこれに反応した文面と思える。

原稿用紙の裏にペン書きで、しかもこの写真を見ると下書きのような状態で、

パビナール中毒の影響もあったのではないだろうか。

消印日付の6日後に東京武蔵野病院に入院したのである。〈2022..10..11 追記)

----------------------------------------------------

太宰が文壇の有力者を巻き込んだ一連のいわゆる“芥川賞事件”は世間の話題となり、

結果的に砂子屋書房など出版社を潤し、太宰の新進作家としての存在を印象付けた。

中毒が進行していた昭和11年、太宰が発表した作品には「碧眼托鉢」(随筆)、

「虚構の春」、「創生記」、「狂言の神」などがある。大胆な構成、内容の作品が多く、

中毒の影響が云々され、文学的評価も分かれるが、全体的には好評で

高い評価が多いといえる。つまり、大方は作品と中毒とは無関係と評価するが、

特に「創生記」については中毒による錯乱下の作品と評される一方、錯乱を演じ、故意

に難しく書き、佐藤とのことも意識的に書き込んだとする見方があり、二分されている。

文学的にはともかく、この昭和11年秋には、妻初代、兄文治、井伏らは、“太宰は実生活

において心身面、金銭面ともに破綻状態にある” と判断した。「創生記」のことも影響した

だろう。 相談のうえ、10月13日に太宰を半ば騙すような形で板橋区の東京武蔵野病院

(精神科病院)に強引に入院させた。そして1ヵ月後、パビナール中毒は完治し、退院する。

が、しかし・・、ここからまた、太宰の人生の歯車はとんでもない回転をする。

| 太宰治 : 作品一覧 |

太宰 治(明42(1909).6.19 ~ 昭23(1948).6.13 享年38歳)

| このころ・・ 時勢 : 文壇 | 昭和史 略年表 |

*退院後 天沼(荻窪)へ戻る

太宰は昭和11年10月13日に東京武蔵野病院(現板橋区小茂根)に入院した。

太宰から内密にするよう厳しく云われていた初代だが、太宰の心身状態もさること

ながら、薬代が嵩んで生活が困難になり兄文治に相談したのではないだろうか。

東京にいる北芳四郎が文治の意を受けて病院の手配など入院について主導した。

東京武蔵野病院は当時も現在と同じ場所(当時は板橋区毛呂町で麦畑に囲まれた閑静な所)で、

精神科の入院病棟数棟を備える大きな病院として知られていた。最寄駅は武蔵野鉄道の江古田

(現西武池袋線)だったが、現在は地下鉄小竹向原駅があり、環七道路を一寸入った所にある。

初代、北らは井伏に状況を報告し、太宰に入院を説得するよう頼んだ。

井伏は佐藤の同意も得て船橋に太宰を訪ね、10月13日に北らと入院を説得した。

太宰は井伏の “懇願” のような態度に抗しきれず診察は受けることを承諾した。

同13日の夕方初診。絶対に入院が必要と診断され、井伏が保証人となって、

その日は病院の本館解放病棟2階の特別室に入り、太宰はこの時点での待遇に

機嫌が良かったようだが、同日夜、病院は禁断症状により自殺または逃亡の虞あり

として鍵のかかる閉鎖病棟に移した。6畳の鉄格子のはまった硝子窓の個室だった。

監禁状態となった太宰は身近な人々や社会の自分への無理解を悲しみ憤った。

人格を否定された屈辱感と敗北感で傷つき人間不信に陥った。退院直後に、入院

生活を「HUMAN LOST」と題して日記風に綴り、自らに人間失格の烙印を押した。

入院、治療に関わった人々にすれば、放置すれば太宰の肉体も精神も、また作家生命

も社会的存在としても破滅が目に見えており、治療を最優先したのは当然だったが、

太宰にすれば、そのためにたとえ一時的であろうと人間性の剥奪を望むものではなく、

何と非難されようが自分の信念で作品を書いて死ねるなら本望の気持だったのだろう。

病院の「病床日誌」と「看護日誌」が残っており、主治医中野嘉一は「太宰治-主治医の記録」

などの著書に、入院中の太宰の様子などを書いている。太宰の当初の禁断症状による混乱は、

即時禁断のため極端に現れたようだが約1週間で落ちついたとある。

「病床日誌」の表紙に、“津島修治(太宰治)殿” と明記されている。中野医師は文学にも通じており、

太宰の主治医として適任だったようで、病院は良家出の新進作家として処遇していたように見える。

治療の効果で中毒は順調に快方に向かった。「HUMAN LOST]の退院日(11月12日)

の項には、退院後の生活について、サナトリウムで肺結核の療養に専念するという案を

書いた。なお、この部分は、短編集「東京八景」(S16/5)収録では削除されている。

太宰の退院を控えて文治が上京し定宿の関根屋に投宿、関係者が集まり退院後の太宰の

処遇を相談した結果、「仕送りは月額90円、3年間とし、それ以外は一切援助なし。」を

基本とした「修治氏更生に関する約束書」(S11.11.11付)が文治と太宰の間で交わされた。

(この「約束書」の全文は太宰治研究6」(H11/6:和泉書院)などに公開されている。

本書によれば「甲は文治、乙は修治と初代で、立会人として井伏、北、中畑の名が

ある書面だが、全員に署名・捺印はなく、全文が同一人によって和紙に墨書され、

和封筒に収められ」ている。‥私見だが、写し書きの可能性もあろう。)

この間の経緯については、井伏鱒二の随想「十年前頃」(S23:<群像>)および「太宰治と

文治さん」(S49:「抜粋別記」)があるが、細部には多少の相違がある。

山内祥史著「太宰治の年譜」は、経緯や大宰との「約束書」の概要などをまとめている。

それらによれば、11月9日、文治、北、中畑、初代、文治の友人の沢田医師、井伏が

退院後の太宰の処遇を相談した。文治は「退院したら津軽で食用羊のお守りをさせる」

と言ったというが、それぞれが意見を述べ、井伏は「東京で小説を書かせるべきだ。

今後とも仕送りを続けてもらいたい。」と願い、この日には結論は出なかった。

翌々11日、午前10時に関根屋に集合予定だったが、急に午後2時からに変更された。

文治、北、中畑、初代、井伏が再度会合し、太宰を東京に置く井伏の願いが採用された。

文治は病院を訪問、井伏も同行し大宰と面談、前記した「修治氏更生に関する約束書」

(S11.11.11付)を交わした。翌12日、パビナール中毒は完治して退院した。

仕送りの月90円は、井伏宅に30円づつ3回に分けて送金され、それが太宰に渡された。

3年間の約束だったが、実際には井伏経由の送金は数年間続き、その後は太宰への

直接送金となり、太宰が疎開を終わって帰京する時まで続いた。

・再び天沼(荻窪)に居住--「碧雲荘」

太宰の入院で船橋の家を引き払った初代は井伏宅や飛島宅などに滞在したが、退院により

二人は荻窪の “照山荘アパート” (“盛山館(荘)”とする資料もある(*1))に入居、

そこに3日間居ただけで、より井伏宅に近い天沼の“碧雲荘”(*2)に移って落ち着いた。

井伏夫人によれば、太宰の妻(初代)と一緒に下宿探しをしてこの碧雲荘を見つけたという。

太宰はそこで直ちに<新潮>1月号の原稿「HUMAN LOST」を執筆完成し、熱海逗留

(11/25~)の前に新潮社へ送った。(実際の掲載は予定変更で4月号になった。)

先に触れたが、太宰は身近な人々によるいわば強制入院と監禁で人間不信に陥り、

「HUMAN LOST」と題して入院生活を日記風に綴り、自らに人間失格の烙印を押した。

この作品で、太宰は初代を裏切者と激しく罵り、初代を裏で操るのは兄文治であり、

井伏、佐藤であると云わんばかりの不信感も書いている。 特に10月23日

「妻をののしる文」に顕著で、以後は徐々に落ちつき、諦念と敗北感を表している。

主治医の所見に “禁断症状である不安、苦悶が強く、怒りっぽく、示威的、演劇的で

病的人格が端的に見られた” とあり、作品内容との関連も気になるところである。

強制入院、監禁という強引治療でパビナール中毒は完治したが、心には深い傷が残り、

これが、後の太宰の代表作の一つとされる「人間失格」(S23)へと繋がるのである。

(*1) 太宰と初代が退院直後に3日間だけ入居したアパート(下宿屋?)の所在地、

名称については確認を要する部分があるので 次に整理する。 (R5/12更新)

先ず、所在地だが、年譜類では「天沼」となっているが、正しくは

「荻窪」(現・上荻)である。

根拠は井伏の「太宰治のこと」(S28)に「荻窪の白山神社の裏手、

光明院裏の下宿」とあることで、井伏宅までは徒歩で10分は

かからない距離である。長尾良の著作(後出)ともほぼ一致する。

ちなみに、“天沼”は青梅街道の北側で、

白山神社、光明院は南側にあり ”荻窪”(現上荻)である。

次いで、アパート(下宿屋?)の名称だが、主要年譜類は、井伏が

「十年前頃」(S23)に書いた「照山荘アパート」とするが、他に

長尾良の「太宰治その人と-奇遇の家-」(S40)には「盛山館」の名が

あり、近藤富枝は「水上心中 太宰治と小山初代」」(H16)に「盛山荘」

と書いており、判然としない。

先般(2023/10)、すぎなみ文化協会文学講座で地域文学研究家トモタ佳氏の

「井伏鱒二と長尾良の著作で検証する「照山荘論争」」と題する講演があった。

トモタ佳氏は、これまでの情報を基に長尾良が「太宰治その人と」等に記した「盛山館」

の家主夫婦の親族縁者や近隣住民に聞き取り調査を行っており、

太宰がその場所に住んでいたことの確証を得るなど、詳細な興味深い内容だった。

その上で、井伏鱒二「十年前頃」の元になった実際の日記の記述や、近藤富枝

「水上心中」の記述等から総合的に判断して「名称は盛山館ではなく「盛山荘」

の可能性が高い」 という結論だった。

わずか3日間の居住なので 手紙など客観的資料は見当たらず、

90年も前のこと、確かなことは分からないが、これらの情報を

合わせると、私には「盛山荘」のように思える。

なお、この入居建物に関する詳細については、別記項目の

「太宰治の年譜:補足・修正など」 に記したので参照ください。

| 参考サイト | Google :東京紅團-太宰治の荻窪を歩く 鎌滝編 |

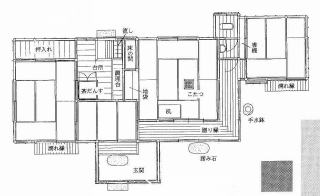

(*2) “碧雲荘”(現・天沼3丁目)は、昭和初期の建築で、1階は大家住居用、

2階は下宿人住居用の建物である。下宿人居室は5室で、各室のドアには

鍵がついており、当時流行しはじめた 「アパート」 の影響を受けている。

2階には共用便所、それに洗面のスペースがありそこで簡単な炊事はできた

ようだが、浴室はなかった。太宰はこの2階5室中の1室(東南角の8畳間:

建物は真東向きで、正面玄関に向って左端角の部屋) を使用した。

(参考資料 : 松本祐介著「碧雲荘の魅力」 (杉並郷土史会会報(H28.5.25)))

なお、大宰が使用した部屋について、檀一雄は「広い二階を、全部借りていた。」

と言い、山岸外史は「初代さんは、それ〈注:鏡台)を隣の物置から取りだして

きて室の中央に立って両手にもっていた。」と書いている。

このことから、あるいは隣接する西側の一室も借りていたかもしれない。

(壇の発言「あのころ」(奥野健男編「恍惚と不安 太宰治 昭和十一年」(S41/12)

および山岸外史著「人間 太宰治」(1962:筑摩書房)による。)

また、この当時の下宿屋は賄い付きが普通で、“碧雲荘” には、いくつかのお膳とその

収納箱が残っており、下宿人たちはこのお膳で出された食事をしていたことが窺える。

ところで、太宰の小説「富嶽百景」に次の一節がある。

「小用に立って、アパートの便所の金網張られた四角い窓から、富士が小さく見えた。」

アパートというのは “碧雲荘” だが、小用に立って窓から実際に富士山が見えただろうか?

前掲の 「碧雲荘の魅力」 によれば、便所の窓は高窓で、そこから見えるのは真西の方角で

ある。富士山は西南方向なので小用に立って窓の外を見たとき富士が視界に入るかどうか

微妙なところと思う。 小説にある 「富士が見えた、さかなやが呟きをのこした」 の部分は、

私には、太宰の創作で、作家のワザ、作品の妙味と思えてならないが如何だろう。

“碧雲荘” は、荻窪の地を離れ大分県由布市に移築され、「ゆふいん文学の森」

としてオープン、新しい役割を得た(H29.4.16)。 (詳細後記:H29/4UP)

太宰が入院している間に、初代は太宰が弟分のようにしていた小館と肉体関係を持った。

この時、初代24歳、小館22歳。極秘にすることを固く約束したのだが、翌12年3月初旬、

小館が太宰に告白してしまった。 理解し難い流れだが実際に起こったこととされる。

近藤富枝著「水上心中」(S56)によれば、小館は近藤の質問に答えて事実を認めている。

小館は、前年(S11)11.29付太宰からの葉書に、「かのアルプス山頂、旗焼くけむりの

陰なる大敗将の沈黙の胸を思ふよ。/一噛(口偏に齒という字)の歯には、一噛の歯を。

一杯のミルクには、一杯のミルク。(誰のせいでもない)/『傷心。』川沿ひの路をのぼれば/

赤き橋、また ゆきゆけば/人の家かな。」 とあるのを読んで、初代が、二人の極秘を

太宰に告白してしまったものと錯覚し、そう思い込んで、軽い気持で打ち明けたという。

(「太宰治全集 別巻 年譜」(山内祥史編集:1992 筑摩書房)

太宰は<新潮>新年号用の「HUMAN LOST」を脱稿し、その一節を葉書に書いたものだが、

掲載は大きく遅れて4月号だったので、小館はそれを目にできずに上京し、太宰に会った。

もし、新年号で小館がこれを読んでいたら・・。 3人の人生の行方はどうだっただろう・・

これより先、<改造>(S12/1)に発表した「二十世紀旗手」の「終唱」には、”不義は、死ぬる

とも告白するな” の旨が書いてある。 小館はこれを読んで惑わされたのだろうか・・?

小館は太宰が入院する直前に自殺未遂のため阿佐ヶ谷の病院に入院した。

太宰が盲腸の手術を受けた病院である。そしてその直後に太宰は長期入院で

面会謝絶となり、初代に暇ができた。初代は小館の母に頼まれて入院中の小館の

付添いをしたが、その時のことだった。特異な状況にあって昂ぶった感情が

二人の若い身体を動かしてしまったということだろうか。

小館は退院し、帝国美術学校の卒業作品作成のため青森に帰省、そして翌12年3月

上旬、その作品を提出するために上京し、友人とともに太宰を碧雲荘に訪ね、酒宴と

なった。酔いが回った頃、たまたま小館と太宰は碧雲荘の便所で一緒になり、そこで

小館は初代と関係したことを話したという。太宰はその場はそのままとし、小館が帰ると

初代に問い質した。初代は当初は否定したが、問い詰められると認めたとされる。

・水上心中(4回目の自殺)-初代と離別(S12/3)-下宿屋「鎌滝」へ

告白を受けて、太宰は3月20日前後に初代を伴い水上村の谷川温泉へ行く。

前年(S11)8月に、この温泉の「川久保屋」に約3週間滞在して「創生記」を書いた。

(「創生記」には「金盛館」という実在の旅館名が出てくるのでこの旅館も利用した

かもしれない)。今回もおそらく同じ旅館に一泊し、翌日その山麓で催眠薬の

カルモチンを服用して心中を図るが未遂に終わった。(4回目の自殺未遂)

初代からの電報で叔父の吉沢祐五郎が旅館に着いたとき、太宰はすでに他の宿に移って

いて居なかった。初代は吉沢と帰京したが、碧雲荘には戻らず、憔悴した哀れな姿で

井伏宅を訪れた。(吉沢みつ(祐五郎の妻)著「青い猫」(H12)と相馬正一著「太宰治と

井伏鱒二」の井伏夫人談に拠る)

この時点で、6年1ヶ月(S6/2~)にわたる二人の結婚(同棲)生活は事実上終了した。

太宰と初代は、前記のように、昭和5年12月 青森県碇ヶ関温泉(現・平川市)柴田旅館で

内祝言を挙げた。太宰は入籍したと思い込んでいたというが、法的には内縁関係だった。

太宰はそこから直接帰京し、翌6年2月に初代を東京(五反田)の家に迎えた。

入籍手続は他人任せで、実行されていなかったもので、実質的な結婚生活だった。

太宰が早い時期にこの事実を知ったら、現実とは違った展開があったのかどうか・・

なお、昭和12年3月23日、24日については、山内祥史著「太宰治の年譜」(2012・

大修館書店)に詳しいが、この時に太宰が認めた「記」の実物と井伏の北芳四郎

あての添書(書簡)が東京・神田で開催の「古書大入札会」(H30/7)に出品された。

| 参考サイト | Google 太宰治の「記」 (実物写真) |

太宰(左)は、400字詰原稿用紙に墨書で縦書き、井伏(右)は、便せんに万年筆(だろう)で縦書き。

なお、井伏の書簡中、「築地」は吉沢祐五郎宅だろう。日付(四月)は三月の書き間違いだろう。

| 記 爾今 初代のことは 小館善四郎に一任 致し 私 当分 郷里にて 静養 いたしま す 右 津島修治(印) 井伏鱒二様 北芳四郎様 昭和十二年三月二十四日 |

前略 昨夜は御病中のところ ご足労かけて相すみません 津島君 只今御来訪 同封の覚書を提出されまし た 尚ほ築地にはこれから出かけて 行くとのことにて談合の結果は 後ほど御様子仕ります 右とりあへず後略のまま 頓首 再拝 井伏鱒二 四月二十四日 北芳四郎様 |

| 参考サイト | Google :日本ペンクラブ 電子文藝館 | 近藤富枝「水上心中 太宰治と小山初代」 |

*そこで阿佐ヶ谷将棋会 ---

昭和8年、“太宰治” として文壇デビューはしたが、経済的にはまだ兄文治に頼らざるを得なかった。

その兄との約束である東大卒業は果たせず自殺未遂を起し、さらには盲腸炎からパビナール中毒、

芥川賞事件、精神病院入院、小館の告白、妻初代との水上心中、離別と、昭和10年からの2年間に

集中した激動はまさに “小説より奇なり” で、当時は不治の病とされた肺結核にも罹っていた。

もちろんこの間には小説を書き、そして、井伏をはじめ文学仲間との交遊も次のように活発である。

太宰の生命力はとても人間業とは思えず、驚嘆のほかない。

背景にある時勢は別項目に詳記したが、思想・言論統制が進み、2・26事件(S11)、

盧溝橋事件(S12.7.7:日中戦争の発端)があり、太平洋戦争へと繋がっている。

檀の「小説太宰治」に詳しい出来事で、井伏鱒二の項にも記したところである。

太宰は東京武蔵野病院退院の2週間後、11月25日から執筆のため熱海に逗留したが、

12月に、初代の依頼で訪れた檀と酒色の日を過ごした。代金の支払いが出来なくなり、

金策のため太宰は檀を熱海に人質として残して帰京するが金はできない。

太宰はどうすることもできず、井伏宅を訪れて井伏を相手に将棋を指していた。

そこへ付け馬と共に檀が訪ねてきて激怒した。12月の末頃のことである。

事情を知らない井伏は驚いたが、佐藤春夫から借金するなどしてこの問題を解決した。

この時、太宰は檀に 「待つ身が辛いかね、待たせる身が辛いかね」 と低く言った。

弱々しいが、強い反撃の響きがあり、太宰の後の名作「走れメロス」(S15)執筆の

重要な心情の発端ではないかと、檀の耳にはいつまでも太宰の声が響いたという。

この時、熱海で仕上げた作品が「二十世紀旗手」(<改造>S12/1)である。入院前に<文芸春秋>

に送った原稿で、短くするよう注文がついたが入院でそのままになっていたのを改稿した。

その「終唱」には “不義は、死ぬるとも告白するな” と書いてあるが、太宰は、この時はまだ

初代と小館の関係を知る由もなかった。小館はこれを読んだのだろうか・・。

檀の「小説太宰治」によれば、昭和12年5月頃 “例のヤケクソ” で太宰、檀、伊馬鵜平で

「青春五月(さつき)党」(注)を結成した。若い文学仲間や、檀の妹の友人を呼び集めて

揃って石神井公園へ遊びに行き、大酒を飲んで太宰は大はしゃぎだったという。

伊馬は新宿のムーランルージュで活躍し、悩み多き青春時代を過ごしていた。

この時(5月9日)の写真には、太宰、檀、伊馬のほか、塩月赳、高橋幸雄らの顔が見える。

(注)「五月党」は「さつきとう」である。相馬正一著「檀一雄」(2008/12:人文書館)の

「あとがき」に檀の言葉が載り、「さつき」のルビがある。

参考サイト : 写真 「石神井公園の池畔にて」 日本近代文学館 (Google)→ 写真検索 → 太宰治(P0002211) 前列左から 高橋幸雄・太宰治・塩月赳・伊馬鵜平(後・春部) 後列中央 檀一雄 |

・三宅島旅行(S12/5)

この5月(S12)中旬に太宰は1週間の三宅島旅行に参加した。浅見淵の項に記した通りで、

同行者は、井伏、浅見、秋沢、塩月糾、永松定、川崎長太郎、である。

この時期は初代との離別の話が進行しており、また、青森では兄文治の選挙違反事件が

問題になっていた。太宰の人生にとっての重大事の最中であって、東京から隔絶した

離島への長旅などは、普通なかなかできるものではないが、太宰流なのかもしれない。

旅行から帰って6月、初代と正式に離別し天沼の下宿“鎌瀧” の一室に独居するのである。

檀は「小説太宰治」に、このころのこととして、裸で相撲をとったことも書いている。

メンバーは、檀、太宰、秋沢三郎、外村、小田、高橋幸雄、緑川貢だったという。

外村は酔って行事役、緑川が強く、太宰は何回も挑戦したがコロリと転がされた。

檀応召(S12/7)の夏というから、太宰が“鎌瀧”方へ移った直後の頃で、

場所は、馬橋の秋沢三郎(桜井浜江)宅だろう。

・木山の日記から

木山の日記に太宰の名が見えるのは昭和8年2月で、<海豹>創刊の時である。

これが初対面で、以降太宰の名は随所に現れる。太宰は木山より5歳年下だが、

<海豹>同人になったことで中村、檀、古谷ら若手だけでなく、浅見、小田、外村、

秋沢、、田畑修一郎、などいわば先輩格の面々との交友も深めていく。

昭和12年3月29日には日本浪曼派の同人会があり、太宰が久しぶりに出席したこと、

深更、木山らは太宰のアパートを訪問し、3時頃帰宅したことなどが記されている。

水上心中から帰った直ぐ後である。じっとしていられる心境ではなかっただろう。

同年5月6日には、夜、太宰を訪問したところ檀らが居て将棋をしたこと、この日の新聞

に青森で太宰の兄文治が選挙違反で代議士辞退の記事があったことが記されている。

この3日後が前項の「青春五月党」で、その直後の1週間が三宅島旅行となる。

水上心中から2ヶ月足らず、離別話の最中だが、とにかく気を紛らしたかったのだろう。

この夏の盧溝橋事件(S12/7)に端を発した日中戦争で、秋には青柳、中村が召集を受けたが、

檀の召集は7月下旬で、佐藤や、太宰、山岸らに見送られて東京駅を発ち、親密な交遊関係は

断ち切られた。応召による別れや戦死は身近なものとなり、官憲による言論、思想統制の強化は

国民生活に一層暗い影を落とした。将棋が流行した背景として別記したところだが、

太宰の心には、それに加えて如何とも為し難い、拭いようのない複雑な苦悩が満ちていただろう。

そして昭和13年3月3日、「阿佐ヶ谷会 アサガヤの将棋屋にて。」で始まる将棋会の

模様が記される。“会” として開催された初めての記録である。太宰も出席している。

以降、将棋会には積極的に出席した主要会員の一人である。

・デカダン生活と井伏の目配り

太宰が東京武蔵野病院を退院する時に兄文治が認めた月90円の仕送りについて、太宰に

一度に渡すと直ぐに使ってしまうことを恐れた文治は、井伏に30円づつ月3回送金するので

それを太宰に渡すよう依頼し、井伏は引き受け、太宰への関わりは一層深まって続いた。

井伏はこの時期を評して 「太宰君の生涯の中で最もデカダンスな生活」 だったと語った。

(相馬正一著「評伝 太宰治 下巻」)。 再びパビナールを手にすることはなかったが、

特に昭和12年の生活は乱れており、“鎌瀧” で連日文学青年など若い取り巻きたちと

酒を飲む姿が目撃された。後に名が知られるようになった檀、山岸、緑川、塩月らが

訪問し、また、若手では、桜岡孝治、長尾良(後に、檀一雄の妹(忍)と結婚)らがいた。

太宰は、小館の告白後の数ヶ月間はさすがに筆を執れず、悶々たる胸中を紛らすかの

ような生活だが、9月(S12)には随筆「檀君の近業について」を発表、随筆を主体に執筆

を再開し、「燈籠」(S12/10)など何篇かの小説も手がけた。本格的な創作、発表活動は

さらに一年後の「満願」(S13/9)からになるが、この間、生活面、文学活動面とも、従来の

姿勢では世に受け入れられない、文学的成功は覚束ないとの思いで苦悶しながら、

原稿用紙を前に新たな文学の道を模索していた。

時勢は大戦に向かう流れで、親密だった檀は応召で出身地福岡で兵役(S12/8~S14/12*)

に就いた。 当局の検閲は厳しさを増し、太宰の小説「サタンの愛」(<新潮>(S13/1)予定)は

掲載差し止めを受けた。太宰の心にはこうした重圧ものしかかっていた。

(*檀一雄の除隊年月は、通説(S15/12)は誤りで、「昭和14年12月」が正しい。・・別記「浅見淵」)

「鎌瀧」方での生活(S12/6~S13/9)については、長尾良著「太宰治その人と」(S40:

林書店)および「太宰治」(S42:宮川書房) --両書の内容は同一-- に詳しい。

長尾は、昭和13年7月から太宰が天下茶屋へ発つ9月までの2か月間、頻繁に

鎌瀧を訪ねて太宰らと親密に交遊した。本書の「Ⅰ.鎌瀧での二ケ月」の章には、

「荻窪行き」、「将棋に憑かれた人達」、「オジサンと井伏鱒二氏」、「奇遇の家」、

などの項目があり、そこから次のような状況が読み取れる。

太宰の鎌滝時代最後の2ヶ月間だが、それ以前も同様な状態と察せられる。

・鎌瀧の常連は、長尾、塩月赳、緑川貢で、いずれも近くに住み、毎日のように

将棋やツー・テン・ジャック(トランプゲーム)に熱中した。ほかに山岸外史や

高橋幸雄が来た。酒を飲み、「文学」や「愛」、「キリスト」論、などを談じた。

・時折、オジサン(注:北芳四郎)や井伏が鎌滝に来て太宰の様子を窺った。

井伏は太宰に説教し、太宰は神妙に聞いていた。

・北や井伏の来訪を察すると、常連は窓から屋根に出て隠れることもあった。

・長尾の引越し先の「盛山館」は、太宰が前に居た所と分かった。(詳細既述)

この時期については、発表作が少ないこともあって、ともするとデカダン生活の方の

印象が強いが、決してそれだけではなかったことも別記の年譜から読み取れる。

兄文治や、文治に太宰の世話人的役割を委ねられた東京の北と青森の中畑慶吉は

井伏を頼り、井伏も何かと目配りをしていたが、その全員が 「太宰が立ち直るには

再婚が必要」 の考えで一致、その方向に動き始めた。太宰に新たな大転機が訪れる。

昭和13年、阿佐ヶ谷将棋会は、第3期(盛会期)となり、

太宰の実生活も、文学も大きく転換、「太宰の中期」に入る。

| 太宰治 : 作品一覧 |

(注) 「大東京区分図35区内 杉並区詳細図」(昭和10年)を使用。 青梅街道は旧道筋で、天沼陸橋はなく、荻窪駅北口前の 道筋、道幅などの状況は現在とは大きく異なる。 「荻外荘」は、近衛文麿が入沢達吉邸を譲り受けて(S12/12)命名した。 同年6月に第1次近衛内閣が成立しており、国際政治の舞台にもなった。 |

・・太宰治 ①~⑤:居住期間など・・ 昭和5年に上京、共産党シンパ活動を行った 関係で住居を転々としたが 昭和7年夏に転向、 9月に芝区白金に一旦落ち着いた。 そして・・ (住居表示は昭和10年当時:現表示は下表) ① S8/2~S8/5 :天沼3丁目 ・芝区白金から飛島定城家と共に転入。 ・駅が遠過ぎるので飛島家と共に②へ転居。 ② S8/5~S10/6 :天沼1丁目(飛島家と同居) ・盲腸炎でS10.4.4入院-転院-退院。 同時(7月1日)に現・船橋市へ転出。 ③ S11/11 :荻窪4丁目辺りのアパート(下宿?) ・パビナール中毒で入院し、退院時に転入。 ・3日間で④へ転出。 ④ S11/11~S12/6 :天沼1丁目 「碧雲荘」 ・妻(初代)と離別、単身で⑤へ転出。 ・建物は解体(H28/3)。→由布院温泉に移築。 ⑤ S12/6~S13/9 :天沼1丁目 ・鎌滝方に単身下宿。 ・山梨県の御坂峠・天下茶屋に転出。 ・見合い、結婚で甲府市に居住。 ・三鷹に転居(S14/9)、心中死(S23/6)。 ・・同じ時期、近くに居住・・ *井伏鱒二: 昭和2年に転入し没年(H5)まで (清水町)・・師弟として濃密な関係。 *伊馬鵜平: 天沼(S7~S14)・・太宰は最期まで 親密交遊。伊馬春部に色紙を遺した。 *神戸雄一: 天沼(S6~S8)・・<海豹>創刊者の 一人。太宰・木山を文壇に送り出す。 *上林 暁: 天沼に転入(S11)し没年(S55)まで ・・「阿佐ヶ谷将棋会」仲間として親交。 *徳川夢声: 昭和2年に転入し没年(S46)まで (天沼)・・太宰との交遊程度は不詳。 |

・・・ 「碧雲荘」は、取り壊しか? ・・・

「碧雲荘」が建つ土地は杉並区が購入し、区は、周辺の土地と一体で大規模な

福祉施設などを整備する計画を進め、「碧雲荘」は取り壊すことになったが、

地元住民らでつくる「荻窪の歴史文化を育てる会」などは保存活動を始めた。

| 碧雲荘の建物(現・杉並区天沼3丁目) (H26.11.22 撮影)  ----------------------- (右) H27.1.25:東京新聞(朝刊) → (H27.10.15付 「朝日新聞(東京・夕刊)」にも、 「太宰の下宿残して」の記事が大きく載った。) |

|

*** 「碧雲荘」は、由布院温泉(大分県)に移築 ***

朝日新聞(H28.2.18付朝刊:東京)他によれば、「碧雲荘」の建物は、大分県の由布院温泉

(由布市湯布院町)の旅館「おやど 二本の葦束(あしたば)」が引き取ることになった。

経営者の橋本律子さんは、 「活字離れが進むいま、若い人たちに向けた

文学スペースにしたい」 と話し、同地へ今年(H28)の秋頃の移築を目指すという。

*熊本地震の影響で移築は遅れたが、平成29年4月16日、文学交流施設

「ゆふいん 文学の森」 としてオープンした。柱や玄関のステンドグラスは

当時のままを用い、太宰が暮らした八畳間も再現しており、見学できる。

観光施設としてカフェや読書スペースを設置、地元の早い復興も願って

「本震」(M7.3:最大震度7)から1年目のこの日、記念式典が行われた。

| 参考サイト | Google : 「ゆふいん 文学の森 l |

------------------------------------------------------------

| 太宰治 : 作品一覧 |

*見合いから再婚へ ---

太宰再婚の過程において井伏が果たした役割は絶大だったので、井伏の項に

「太宰治の結婚仲人」として井伏宅での結婚式までを詳記した。ご参照下さい。

なお、本項は、「評伝太宰治 下巻」(相馬正一著:H7)、「亡友 -鎌瀧のころ-」

(井伏鱒二著:S23)、「回想の太宰治」(津島美知子著:S53)、を主に参考にし、

太宰の動きに重点を置いたが、井伏の項との重複が多いことをご容赦下さい。

・ 嫁探し・・

太宰は、初代と離別(S12/6)後も井伏宅に近い下宿屋“鎌瀧”の一室に住んだが、

その生活は、井伏が、「太宰の生涯の中で最もデカダンス」と語るほどに乱れていた。

これを知った太宰の世話役、北芳四郎(東京)と中畑慶吉(青森)は、解決策は太宰の

再婚しかないと考え、太宰の兄、文治の意を受けて井伏に相談し、対応を依頼した。

このころ、太宰が再婚のことをどのように考えていたか不詳だが、昭和12年暮頃には、

現状打開の必要を感じていたようだ。尾崎一雄宛書簡(S12.12.21付)に「来年からは、

少しづつ身のまはり整とんして行くつもりでございます。このままでは、行路病者に

なるばかりです。」と書き、楢崎勤にも同日付で同様内容の書簡を送っているという。

(「評伝太宰治 下巻」)。 再婚を勧める井伏らの働きかけに素直に応じたのは、

実生活の改善がなければ、文学に生きる自分の将来はないことを認識したからだろう。

先ず、嫁探しのためカフェ通いをするよう勧められた太宰は、塩月赳らを相棒に新宿の

カフェに通ったが、1ヶ月経っても成果はなく、阿佐ヶ谷で遊ぶようになってしまった。

費用をどのように工面したか不詳だが、この策が続くはずもなく、実らないまま終わった。

次いで、井伏を介してピノチオの長女との縁談が持ち込まれ、太宰は「貰うことにします。」

と返事をしたところ、「作家なら誰でもいいから」と井伏に頼んだピノチオの側が「太宰さん

だけは駄目です。」と破談になってしまった。 井伏の謝罪に、太宰は「いえ、何でもない。

どっちだっていいんです。」とあっさりしていたというが、面白かろうはずがない。

井伏は、「縁談には二度と口を出さないことにしようと思った。」というが・・

・ 見合写真・・

昭和13年初夏の頃、井伏の許に甲府の知人 斉藤夫人から太宰の相手にと見合い

写真が送られてきた。 井伏はピノチオのこともあったので、太宰が来たとき、先方の

話はせずに手紙と写真を封筒のまま渡した。太宰も心得て何も聞かずに持ち帰った。

写真の主は甲府の故石原初太郎氏(S6没)の四女で女学校教師の石原美知子だった。

石原美知子・・明治45年(1912)1月31日生、この時26歳。山梨県立甲府高等女学校(現甲府西高等学校)

から東京女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)文科へ進み、同校を卒業(S8)。

同年に山梨県立都留高等女学校で教師となり、地理と歴史を教える傍ら、寮の舎監も務めていた。

著書「回想の太宰治」(S53)には、この縁談は、井伏から斎藤家に依頼があったと書いている。

(ネット情報で次の記述を見つけた。 斎藤文二郎氏の娘佐和子さんの談で、次に要約する)

「斎藤家はもともと石原家とは家族ぐるみのお付き合いだった。佐和子の長兄は文学に興味を持ち、

天下茶屋に井伏と太宰を訪ねて顔見知りだった。姉須美子は石原家の美知子の女学校の少し

先輩で美知子を知っていたが、その姉が井伏旧知の新聞記者 高田英之助(註)と結婚した。

そんな折に、井伏はその高田夫婦に太宰の相手を相談したので斎藤家は美知子を候補に石原家に

話した」 というのである。 (ネット 「松原こずえの部屋-海外旅行の扉-トルコぐるり周遊10日間」)

(註) 高田英之助は井伏の福山の後輩で、井伏に弟子入りした時期もあったようだが、

当時は東京日日新聞甲府支所勤務だった。後に、井伏が福山疎開中にも会っている。

太宰も井伏もこのことには触れないまま1ヶ月ほどが経ち、井伏は甲府に近い御坂峠に

ある天下茶屋に行き、その一室に滞在して執筆したが、太宰にも、天下茶屋に来て

下宿をしたらどうかと手紙で誘った。 縁談の結着と、“鎌瀧離れ” が狙いだろう。

これに対し、太宰は、天下茶屋の井伏宛書簡(S13.8.11付)で次のように応えている。

「こんどのお嫁のお話は、私、そのお話だけで、お情どんなにありがたく、いままで経験したこともなかった

あたたかい世間をみせていただいたやうな気がいたし、もう、井伏さんのお言葉だけで、私は、充分に存じ

なければなりませぬ。(中略) このお嫁のお話のことの成否は、私、ちっとも気にせず、仕事をつづけて

行きますから、それは固くお約束いたしますから、何卒、井伏さんも気軽くかまへておいで下さいまし」とし、

さらに、「この秋には、なんとか生活の改善を断行するつもりで居ります」 とある。(「評伝太宰治 下巻」)

この時点で、太宰は、自分の過去が相手に知れれば、この縁談はなくなると覚悟して

いたようで、見合い自体が実現するかどうかさえ危惧していたのではないだろうか。

実際に、半月ほどの後、井伏からの便りで、太宰と生家との関係などを先方が気に

していると知らされると、次の返事(S13.9.2付)を送っている。

「お絵葉書ただいまいただきました。女のひとの心事を思ひ、苦笑いたしました。むりもないことと

存じます。やはり甲州の女は、―。私は、今日在ることをちゃんと覚悟してゐたのですから、光風齊月

(「齊」は雨冠がある字)です。負けおしみでないんです。だから井伏さんも、このこと以後あっさり、

光風齊月たのみいります。いろいろお世話にばかりなって、言葉がございません」 というのである。

太宰は、この時、この縁談を完全にあきらめただろう。 と同時に、自分が文学一筋で

身を立てるためには、“鎌瀧” を離れる、つまりは鎌瀧方に至った過去の自分から脱却

するしか道はないとはっきり自覚し、東京を離れる決意を固めたのではないだろうか。

“鎌瀧”生活の借金の整理は北に頼んだ。 そして井伏への返書から10日後には・・

・ 御坂峠の天下茶屋へ・・見合い実現!

10日後の9月13日、太宰は “鎌瀧” を引き払って井伏が居る天下茶屋を訪れた。

太宰の中期の傑作といわれる作品の一つに「富嶽百景」(S14/2-3)があるが、ここに、

「昭和13年の初秋、思いをあらたにする覚悟で、私は、かばんひとつさげて旅に出た。」

とある。この作品は、太宰が“鎌瀧”を出て御坂峠の天下茶屋に行き、そこに滞在した

約2ヶ月の体験を小説化したもので、虚構を交えており、全てが事実とは限らないが、

「思いを新たにする覚悟」 は、太宰の率直な気持だったと認めてよかろう。

鞄の中には原稿用紙が詰まっていたはずである。太宰は、このとき長編小説の構想を

持っていた。「火の鳥」と題する作品で、実体験をベースにして虚構を組み立て、過去の

抹消と甦る姿を描いて、現実での自分の再出発を宣言する意図があったのだろう。

(しかし、実際には、「火の鳥未完」と付記して発表(S14/5)した後、書き継がれることなく終わった。)

一方、太宰の天下茶屋滞在を知った斎藤夫人は、太宰は美知子に関心があると判断

して石原家と相談し、9月18日、石原家での見合いを設定した。井伏にすれば結論を

出さなければならない時が来ており、太宰にしても同様で、先方が太宰側のことを

調べた上で会うということなので、ダメで元々の気持で臨んだのではないだろうか。

当日、斎藤夫人、太宰、井伏の3人で石原家を訪問したが、斎藤夫人と井伏は

すぐに席を立って、太宰ひとりを残して石原家を辞した。

井伏は天下茶屋へ戻り、翌朝、そこを発って帰京した。

太宰は、見合い終了の後、甲府に1泊し、翌日、井伏が発った後の天下茶屋へ帰った。

さて、この見合いの結果だが・・、太宰は美知子との結婚を熱望した。

見合い翌日、9月19日付の東京の井伏宛と北宛の書簡で、井伏への丁重な謝意と

「私としては、異存ございませぬ。」という明確な気持を表して、後の取り運びを依頼した。

さらに、9月25日付の青森の中畑宛の書簡でも、「私も、この縁談を円満にすすめたく、

懸命です」とあって、この縁談への太宰の並々ならぬ意思が表れている。

ところで・・、「富嶽百景」は、昭和14年2月発行<文体>に発表され、末尾には「未完」とある。

これが前半部で、翌3月発行<文体>に、「続、富嶽百景」と題して、「ことさらに、月見草を

選んだわけは、・・」で始まる後半部が発表された。 現在では、一般には両者を合わせて

「富嶽百景」とされているが、この作品に関するいくつかの話題について、触れておきたい・・

・冒頭の富士の描写は“盗用”?・・・冒頭の、富士の頂角に関する記述は、見合い相手の

美知子の亡父が著作代表者の「富士山の自然界」(T14 山梨県発行:宝文館)からの

無断引用で、美知子によれば、太宰は「おやぢなら文句は言へまい」と云っていた・・。

・見合いの席には、井伏は居なかった・・・作品の前半部には井伏鱒二が実名で登場し、

見合いの席の進行に重要な役回りを果たすが、この場面は太宰の創作である。

・井伏の“放屁”・・・見合いの二日ほど前、太宰と井伏は富士の眺望で名高い三ッ峠に登った。

この時のことを太宰は、「井伏氏は(中略)放屁なされた。」と書いた。井伏は、事実ではないと

抗議したが、太宰は「確かになさいました」と譲らなかった。このやりとりを、井伏は「御坂峠に

いた頃のこと」(S30)に軽妙に書いていて面白い。 おそらく・・、太宰の創作だろう。

なお、、三ッ峠には、井伏夫人も同行していたが作品には出てこない。また、後半部では、

「井伏」の名前は消えて、「ある先輩」となっている。 「何故か?」の詮索は無意味だろうか。

・「富士には月見草がよく似合ふ」・・・太宰の多くの作品の中で最も有名なフレーズの一つである。

「三七七八米の富士の山と、立派に相対峙し、みぢんもゆるがず、なんと言ふのか

金剛力草とでも言ひたいくらゐ、けなげにすつくと立ってゐたあの月見草は、よかった。

富士には、月見草がよく似合ふ。」 と後半部の導入部にある。

太宰は、この可憐な月見草に自らの姿を重ねたかったのだろうか?

昭和28年に御坂峠の天下茶屋近くに建てられた太宰治文学碑に刻まれている。

・ 太宰の誓約書・・

-酒入れ-

石原家の太宰に対する印象も良好で、二人は結婚に向かうが、ここで問題になったのは、

結婚までの一連の儀式である。 先ず、甲府地方には「酒入れ」という習慣があった。

これについて、相馬正一著「太宰治と井伏鱒二」(S47)から抜粋する。

「婿側から代理人が酒を持参し、嫁側の一族の集まっている神前で双方の酒を混ぜ合わせ、

その酒で三々九度の儀式を行うのである。これは結納とは別で、もしも「酒入れ」をしないで

交渉したり、結婚したりすると近所の物笑いにされるという。(中略) 結納をとりかわす前に

「酒入れ」の儀式を行うのは甲府地方特有の習慣であるが、「酒入れ」さえ済めばその日から

当人たちは結婚同然の取り扱いを受けるのである。」

当初、井伏も太宰も、北、中畑もこの習慣のことを知らなかったが、太宰と石原家の

意思を確かめた斎藤夫人が儀式の実施を進め、太宰側も承知して、北と中畑は

代理人(酒入れ役)を井伏に依頼した。 ところが井伏はこれを辞退したのである。

-太宰の誓約書-

井伏が断った理由ははっきりしないが、 ここまで、井伏は北や中畑に連絡を取って、

つまりは青森の文治の了解のもとで見合が実現したのであり、自身の仕事や自家の

台所事情、それに将来的な負担の重さを考えれば、後はすべてを太宰側に

任せたいと思うのも無理ないことだろう。

ただ、太宰らにしろ斎藤夫人にしろ、井伏が最適役と考えるのは当然で、

太宰は、井伏宛書簡(S13.10.19付)で引き受けてくれるよう懇請している。

しかしそれでも井伏は承知しなかったので、太宰は、北に井伏に働きかけるよう懇願

した。北が井伏を訪ねた後、太宰は井伏宛に「誓約書」といわれる一札を入れた。

| 井伏様、御一家様へ。 手記。 このたび石原氏と約婚するに当り、一札申し上げます。私は、私自身を、家庭的の男と思ってゐます。 よい意味でも、悪い意味でも、私は放浪に堪へられません。誇ってゐるのでは、ございませぬ。ただ、 私の迂愚な、交際下手の性格が、宿命として、それを決定して居るやうに思ひます。小山初代との 破婚は、私としても平気で行ったことではございませぬ。私は、あのときの苦しみ以来、多少、人生と いふものを知りました。結婚といふものの本義を知りました。結婚は、家庭は、努力であると思ひます。 厳粛な、 努力であると信じます。浮いた気持ちは、ございません。 貧しくとも、一生大事に努めます。 ふたたび私が、破婚を繰りかへしたときには、私を、完全の狂人として、棄てて下さい。以上は、平凡の 言葉でございますが、私が、こののち、どんな人の前でも、はっきり言へることでございますし、また、 神様のまへでも、少しの含羞もなしに誓言できます。何卒、ご信頼下さい。 昭和13年10月24日 津島修治(印) |

| 参考サイト | Google :実物写真(日経新聞記事など) |

原稿用紙(200字詰)1枚に、目には関係なくびっしり書いているが、太宰にとっては相当に

屈辱的、不名誉な文面といえよう。太宰の発意なのか井伏の要求なのか、北が策したこと

なのか、など不詳だが、実名で押印までしたこの一札で、井伏は断りきれなくなっただろう。

ただ、あまりに大仰な文面だけに、太宰がどこまで本気で書いたのか、井伏がこれを

どう受け止めたかなど興味深いところだが、二人とも北の筋書きに乗ったといえそうだ。

私見だが、この一札には、「美知子と結婚したい」という太宰の熱意が表れていることは

確かだが、そこには、恋愛感情というだけでなく、自分が文学で生きていくためには、

この “良縁” を逃すわけにはいかないという現実感覚が強く働いているように思える。

「酒入れ」は、11月6日(S13)、井伏が「酒入れ役」となって無事終了した。

なお、この誓約書について、「評伝 太宰治」(相馬正一著)は、「太宰の要請を受けた北が

井伏に一つの条件を提案して承諾を得た。その条件は「今後いかなることあっても再び

破婚の何のと言ふことないといふ誓約の一札」(S13.10.26付中畑宛書簡)を井伏に入れる

ということである。」(要約)とし、この誓約書は「太宰が書かされた」と断定している。

*平穏な日々 ---

・ 天下茶屋から甲府「寿館」(下宿屋)へ・・

「酒入れ」の10日後、太宰は天下茶屋から甲府の下宿屋「寿館」へ転居した(S13.11.16)。

理由は、太宰の中畑宛書簡や随筆「九月十月十一月」(S13/12)によれば、「寒さに耐え

られなかったから」だが、事実は、寒さというより、山中に留まりたくなくなったからだろう。

もともと、天下茶屋に籠った目的は、長編「火の鳥」を発表して文学的にも実生活面でも

再出発を期することで、中畑や井伏ら宛の書簡によると、1ヶ月位で100枚ほどを仕上げる

予定だった。 ところが、縁談の方が思わぬ方向に発展したため、執筆に集中できずに

苦しんだが、11月中旬(転居の頃)には、未完ながら当初の構想の100枚に達していた。

「酒入れ」で実生活での再出発が決まり、作品は一段落したともいえるので、当初の目的

からして、辛い寒さの中で執筆を続けるまでもないと考えたのだろう。無理もなかろう。

なお、「火の鳥」は、小説として内容的に行き詰っているという評(相馬正一)がある。

太宰は最終的には300枚になると意気込んでいるが、実際に発表された(S14/5)のは、

文末に「火の鳥未完」と記した100枚程度で、その後は書き継いでいないことを

考えると、あるいはこの時点で完成を断念していたのかもしれない。

転居が太宰の発意なのか、石原家の勧めなのか不詳だが、美知子によれば、「寿館」

を世話したのは美知子の母で、保証人にもなった。太宰は、ほとんど毎日、夕方から

近くにある石原家へ行って手料理を肴にお銚子3本を飲み、ご機嫌だったという。

美知子の母らによる家庭的な温かいもてなしに、太宰はこれまで経験したことのない心の

平安を得たのではないだろうか。偶々、この時、2件の原稿依頼があった。「I can speak」

と「富嶽百景」(前半部)は、このような状況の下で「寿館」で執筆、脱稿したのである。

「石原家」(水門町:現、朝日1丁目)、 「寿館」(竪町:現、朝日5丁目) とも現在はない。

街の様子全体が当時とは一変している。 次のHPに略図入りで解りやすい説明がある。

| 参考サイト | (Google) : 甲府市 太宰治 (甲府市HP) |

・ 井伏宅で結婚式・・

次は結婚式だが、これも難題だった。出席者や場所、服装、費用など、さらには、新所帯

の住居、所帯道具の準備、当面の生活費、その前に結納金、等々、両家を調整しながら

お膳立てできる人はおらず、太宰自身が考え、取り運ぶしかなかった。

文治は、この縁談に関し、金銭面など一切関知しないと太宰に告げていた。

太宰の一人立ちを促すとともに、後々のトラブルには巻き込まれないという

意図があったのだろう。 太宰は、井伏、北、中畑を頼るしかなく、こまめに

手紙を書いて支援を乞い、無心を繰り返したのはこのような事情からだろう。

とはいえ、文治はこの縁談そのものには異存なく、内々で青森の中畑を通じて

相応の対応をしていたはずである。中畑、北、井伏が前向きに動けたのはその

ためであり、一方、太宰はそのことを見抜き、中畑らの立場を理解し、中畑らが

動きやすいように振舞ったのではないだろうか。「誓約書」はその一環と思える。

太宰は、経済的には相変わらず窮していた。結納金など結婚費用の調達や石原家との

調整に悩んだ太宰は、結局は井伏を頼ったのである。石原家、紹介者の斉藤氏、太宰

とで話し合いの結果、皆からのお願いとして太宰が書いた井伏宛書簡(S13.12.16付)

には、「酒入れ」の時と同様に、太宰の必死の姿が窺えるので、長いが抜粋する。

「・・・式は、正月八日といふことにして、(中略) こちらからお嫁さんと、お嫁さん母堂が、

井伏さん宅へおうかがひして、中畑様、斎藤さんの奥さん、立ち会ひで、井伏さんから

結婚についてお言葉をいただき、簡単にかためのサカヅキいただいて、それが私としても、

石原さんとしても、一ばんありがたく、厳粛な気持になることでございますし、私から、

井伏さんにそのやうに、是非とも、お願ひすることになりました。

何卒、何卒、おききとどけください。私は、七日ごろ一足さきに荻窪へお伺ひして、

八日の日を待ちたく思ひます。何も、ほんとうに支度なぞの御心配なさらぬやう、すべて

七日ごろ私がお伺ひして、その時八日のこと、ささやかに手筈、了したいと思って

居りますゆゑ、私のちから足りないところは、お助け下さい、さうしていただけたら、

私これより仕合せなことございませぬ。」 と書き、さらに

「今月は、私も、経済下手で、生活費、そんなに余裕もございませんし、(中略) はうぼう

稿料あてがはづれて、窮して居ります。何か、打開の良策ないでせうか。 (中略) 井伏様

から中畑氏へ、そこのところ一言おっしゃっていただくこと、いけないでせうか。三十円も

かからないと思ひます。結婚の式のお酒と、皆のかへりの旅費と、それから結婚後仮住居

借りて、ちょっとした炊事道具買ふのと、そのくらゐでございますから」 とある。

結婚式は、1月8日に、井伏の仲人で、井伏宅で行うことを懇願し、式や新生活に

関する資金を無心しているのである。 成行から井伏は断れなかっただろう。

式の件を承知し、何とか20円の金を工面したところ、太宰はこれを結納金として

斉藤夫人に託し、12月25日に石原家に届けられたという。

当日(S14.1.8)出席したのは太宰(29歳)と美知子(26歳)、井伏夫妻、北、中畑、

美知子のすぐ上の姉山田夫妻、事実上の仲人斎藤夫人の9人だけだった。

この時の写真は、多くの出版物に載っており、よく目にするところである。

参考サイト (写真) 太宰治の結婚式 日本近代文学館(Google)→ 写真検索 → 太宰治(P0002213) 前列左から 井伏夫人・石原美知子・太宰治・井伏鱒二 後列中央 中畑慶吉・右端 北芳四郎 |

太宰は、後に発表した「帰去来」(S18)の中で、この結婚式にも触れているが、

それによれば、中畑は、事前に太宰のために紋服などを用意し、料理も本式の

会席膳が出たという。 この記述は、大体事実に即していると確認されており、

太宰の身内は誰も出席していないが、青森では太宰を気遣っていたことが窺える。

これで、井伏との関係は、作家としての師弟関係というより、私人としての結びつきが

さらに強まったが、戦争を挟んだ 10年後(S23)に、太宰は玉川上水で入水心中する。

それは井伏宛に誓約書を書くなどしたこの結婚に端を発しているとの見方があるが、

これに関しては、「太宰治:玉川上水心中死の核心(三重の要因)」に詳記した。

---------------------------------------------------------------------------

ここで、太宰の荻窪時代は終わり、甲府・三鷹時代へと移る。

時勢は日中戦争(S12)から日米開戦(S16)、強力統制、敗戦(S20)へと動く。

太宰文学の区分では「前期」から「中期」に入り、戦後は「後期」となる。

この昭和8年2月~昭和13年12月の「荻窪時代」については、

別項目「太宰治の荻窪時代」に

概略をまとめ、「略年譜」の形で整理したので参照下さい。

*結婚式が終わると太宰夫妻はその日のうちに甲府へ帰った。新居は美知子の母が探して

くれた借家で、御崎町(現、朝日5丁目)にあり、太宰は新年早々「寿館」から移っていた。

石原家、寿館、新居は、現住所で分かるように近距離にあり徒歩で簡単に行き来できた。

(H20/5 撮) |

新居跡には、「太宰治僑居跡」の石碑が建っている。 基礎部分の文字は次の通り。(縦書き, / は改行) 「太宰治は昭和十四年/一月から八ヶ月間/ 御崎町五十六番地で/新婚時代を過ごした/ 短期間であったが充実/した想い出の多い地で/あった」 甲府市における太宰ゆかりの場所 (「甲府市HP ー太宰治」より)

「竪町」(たつまち)である。(甲府市役所確認)。 *「喜久の湯」は、現在(H20/5)も同地で営業している。 |

*甲府へ帰ると、太宰は早速に井伏に宛てて礼状を書いた。1月10日付で感激のお礼

を述べた後、次のように固い決意をしたためた。この時の太宰の素直な気持ちだろう。

「仕事します。遊びませぬ。うんと永生きして、世の人たちからも、立派な男と

言はれるやう、忍んで忍んで努力いたします。けっして、巧言では、ございませぬ。

もう十年、くるしさ、制御し、少しでも明るい世の中つくることに、努力するつもりで、

ございます。このごろ何か、芸術に就いて、動かせぬ信仰、持ちはじめて来ました。」

また、同日付で、青森の中畑に宛てても書いている。一部を抜粋する。

「このたびは、皆さまのお情けにて 立派に更生の出発させていただき 以後は 私、

大丈夫 しっかり やってゆくこと できます 御信頼下さい 何卒 よき折 あらば

母上にも御鶴声 ねがひあげます (中略) 私は 恩義わすれぬ男です 骨のある男

です からだを大事にして 立派に自身の才能 磨きあげてお目にかけます」

と謝意を記し、今後はみんなの期待に沿うことを約束して、母への伝言を頼んでいる。

今回の縁談進行には、陰に、母や文治ら津島家による援助があったと認識して伝言を

託したのだろう。 直接にはできない太宰の苦しい、辛い胸の内が垣間見えるようだ。

*美知子の著「回想の太宰治」に「御崎町」の項があり、新生活をスタートした8ヶ月間を

振り返っている。 それによると、太宰は毎日午後3時頃まで机に向かい、それから

近くの喜久之湯に行き、夕方から飲み始め、夜9時頃までに6~7合飲んだという。

毎月の酒屋への支払いが20円くらいというから、今なら10万円近いのではないか。

8畳、3畳の二間、お勝手、物置の、いわば隠居所のような小家で、家賃は6円50銭

だった。格安家賃だったとはいえ、その3倍の酒代は太宰ゆえの特性といえよう。

太宰の金銭感覚・・井伏の「太宰治と文治さん」(S48)によれば、文治からの月90円の

仕送りは、太宰が青森に疎開するまで続いた。文学青年一人なら30円もあれば

充分暮らせた時代だったというから、太宰がいつも金銭に窮していたのは、

生活者としての収支感覚が全く無かったからといっても過言ではなかろう。

美知子は、太宰は「自分でも家計の破綻を極度に警戒しているように見えた。」

というが、生来身についた習性は、終生変わらなかったのではないか。

*新居で最初に執筆、脱稿した作品は「黄金風景」で、全部を美知子が口述筆記した。

次いで「続、富嶽百景」(「富嶽百景」の後半部)だが、これも大部分が口述だった。

執筆は順調に進み、この家で脱稿した作品は、旧稿に手を入れたものを含め、

「女生徒」 「懶惰の歌留多」 *「花燭」 *「火の鳥」 *「秋風記」 *「新樹の言葉」

*「愛と美について」 「葉桜と魔笛」 「八十八夜」 「座興にあらず」 「美少女」

「ア、秋」 「畜犬談」 「春の盗賊」 (発表順 )と続いた。

また、創作集を2冊刊行している。1冊は書下ろし短篇集「愛と美について」(S14/5)

で、*印の作品5編を収録し、その冒頭に「読者に」を加えた4冊目の創作集である。

次いで、5冊目の創作集「女生徒」(S14/7)を刊行した。 収録作品は、「満願」

「女生徒」」 「I can speak」 「富嶽百景」 「懶惰の歌留多」 「姥捨」 「黄金風景」

の7編である。両創作集の作品は、未完の「火の鳥」を別にして、実生活とともに

文学的にも再出発を果たしたことを披歴した太宰の自信作と見てよかろう。

「黄金風景」エピソード・・この作品は、国民新聞の「短篇小説コンクール」参加作品である。

30名(各1篇)が参加し、参加者各1票と新聞社3票の投票で優秀作を選んだ(S14/4)結果、

この「黄金風景」と上林暁の「寒鮒」とが4票で当選し、賞金を2分して50円づつを得た。

上林によると、自分は太宰に1票を入れたが、太宰も上林に入れていたことを太宰の

死後に知ったという。 太宰は参加作品を読まないで甲府在住の某氏に意見を求め、

某氏が「寒鮒」を推賞すると、「上林の作品なら間違いないだろう」と云って1票を投じた

というのである。 4票のうちの1票はお互いが入れた票だった。(「太宰治と弁当」より)

(この某氏とは、新田精治(「富嶽百景」に登場する新田青年)である。)

*こうして夏を迎えるが、甲府盆地は暑かった。家自体が家賃相応の造りで暑かった。

この暑さに耐えられなかったことも転居理由の一つだろうが、美知子は、「この家にも

訪ねてくださる方はあったが、太宰はもっと心おきなく語り合い刺戟し合う先輩や

仲間が近くに欲しかったのだと思う。荻窪かいわいの馴染みの店で気心知れた

方々と飲み且つ放談する雰囲気が恋しくなってきたのだろう。」と書いており、これが

本当の理由だろう。初夏の頃から家を探して、9月から荻窪に近い三鷹へ引越した。

・三鷹 : 平穏な日々 - 執筆順調・・

*昭和14年9月1日から、東京府北多摩郡三鷹村下連雀(現、東京都三鷹市下連雀)の

住人になった。

6畳、4畳半、3畳、玄関、縁側、台所、風呂場で、新築の日当たりのよい借家だった。

美知子は、「回想の太宰-三鷹」に、甲府へ疎開(S20/3)までのことを書いている。

| 参考サイト | Google :三鷹市HP 太宰ゆかりの場所 (略図)など) |

| 太宰治 : 作品一覧 |

参考サイト (写真) 太宰治の旅行 (四万・熱川・御嶽) 日本近代文学館(Google)→ 写真検索 → 太宰治 四万温泉(S15/4) ・・ P0002218 ・ P0002220 熱川温泉(S15/7) ・・ P0002222 ・ P0002223 御嶽(S17/4) ・・ P0002234 ・ P00022235 他 |

| ・田中英光(T2.1.10~S24.11.3:36歳) ロサンゼルスオリンピック(S7)のボート選手。早大を卒業して 横浜護謨製造(㈱)入社。 勤務の傍ら同人雑誌に発表した作品が太宰に認められ(S10)、 郵便を介して太宰に師事し、昭和15年3月に三鷹の太宰宅を訪ねて初めて会った。 太宰の指導を受けた「オリンポスの果実」(S15/9)が第7回池谷賞を受賞。三鷹空襲(S20/4)時には 太宰宅に居て防空壕が崩れ、太宰、小山清とともに胸まで土に埋まった。太宰の墓前(禅林寺)で自殺。 「師 太宰治」(1994:津軽書房)に、「太宰治への手紙」「太宰治先生に」「生命の果実」など収録。 ・小山 清(M44.10.4~S40.3.6:53歳) 昭和15年11月に太宰宅を訪ねて初対面、以降師事した。 三鷹空襲(S20/4)時には太宰宅に居て防空壕が崩れ、太宰、田中英光とともに胸まで土に埋まった。 太宰疎開中は三鷹の太宰留守宅に居住した。(「荻窪風土記-小山清の孤独」参照) 「風貌-太宰治のこと」(1997:津軽書房)に、「風貌」など太宰・井伏に関する小山の主な著作を収録。 ・堤 重久(T6.8~H11:82歳) 昭和15年12月頃、太宰宅を訪ねて初対面、以降師事した。昭和17年4月、出征 を前に太宰、桂英澄らと御嶽へ1泊旅行。太宰は重久の弟康久(俳優)の日記を借りて「正義と微笑」(S17) を執筆した。 「太宰治との七年間」(1969:筑摩書房)、「恋と革命 評伝・太宰治」(1973:講談社)を刊行。 ・桂 英澄(T7.6.26~H13.1.28:82歳) 昭和17年4月、御嶽1泊旅行に参加して初対面、以降師事した。 「わが師 太宰治に捧ぐ」(2009:清流出版)、「桜桃忌の三十三年」(1981:未来工房)などを刊行。 |

| 太宰治 : 作品一覧 |

昭和16年12月8日、太平洋戦争が始まる。日本の優勢は当初の半年間ほどで、その後は

戦況の悪化とともに国民生活は苦しさを増す。美知子は、昭和17年以降のことについて、

丙種の点呼や在郷軍人の暁天動員、査閲など、太宰も懸命に参加したことを書いている。

衣料や食料の入手にも影響がでる。太宰が発表した「花火」(S17/10)は検閲で全文削除を

命じられ、統制は一層厳しくなるなど、公私両面において平穏な日々に動きが生じてきた。

戦争の影響だけでなく、この時期の太宰家には大きな変化が生じていたのである。

*太宰と太田静子との関係が進み、静子や堤の著書から、美知子が何かを感じ取って

いたことが読み取れる。美知子の目を意識した太宰は、静子と堤の縁結び役を

演じるが上手くいくわけもなく、逆に静子を太宰に近づけることになった。太宰の本心

は不明だが、井伏への「誓約書」を反故にするようなことまで静子に言ったようだ。

*青森の母が重態になり、北、中畑の勧めで、太宰は妻子と共に帰郷した(S17/10)。

太宰は「故郷」(S18/1)にこの時の様子を書いたが、ほぼ事実といわれている。

文治は、文治の指示が届く前に、しかも妻子を伴って帰郷したことに立腹したようで、

これを取り運んだ北との間が気まずくなり、太宰は不安がったが、結果的には

この帰郷で義絶は自然解消したようで、1ヵ月後の12月8日(S17)に太宰は母危篤

の電報を受け取り、直ちに単身で帰郷、兄たちと共に母を看取ることができた。

太宰の身を案じ、陰ながら何かと援助していた母は、70年の生涯を閉じた。

この時、文治の心からは、太宰を拒むわだかまりは消えていたという。太宰の気持も

同様だっただろう。 翌18年1月の母の法要には、太宰は妻子と共に帰郷した。

*「太宰の中期」 ---

太宰の文学は、その作品傾向から、一般に、「前期」、「中期」、「後期」に区分される。

区分の詳細や作品論などは専門家に委ね、本項では、主に渡部芳紀の「H18:NHK

カルチャーアワー文学探訪テキスト 太宰治」 を参考に「中期」の概要に触れたい。

| 太宰治 : 作品一覧 |

・「中期」とは・・

「中期」は、期間では昭和14年~同20年、作品発表ベースでは、「富岳百景」(S14/2-3)~

「お伽草子」(S20/10)と考えてよかろう。実生活との関連で見ると、下宿屋 “鎌瀧” での

デカダン生活を切り上げて御坂峠の天下茶屋に滞在した時から、終戦の年までである。

天下茶屋滞在中の井伏宛の書簡(前出・S13.8.11付)には、「私は、毎日、少しづつ

小説書きすすめて居ります。(中略)フィクションの、あかるい題材をのみ選ぶつもりで

ございます」とあり、文学観、作風、生活態度について新たな出発を図っていた。

この時期に執筆した掌編の「満願」(S13/9)はこのことを如実に示す作風で、

いわば「前期」の到達点であり「中期」への転換を窺わせ、続く「姥捨」(S13/10)

をもって完全に過去と決別した。

「東京八景」(S16)には、「三十歳の初夏(注:S13)、はじめて本気に、文筆生活を志願した。」

とあり、「富嶽百景」には、「昭和13年の初秋、思いを新たにする覚悟で、旅に出た」とある。

以降、美知子との結婚、三鷹の生活、と平穏な日々だったが、戦況悪化などで個人生活、

文学活動の両面において平穏は大きく揺れて、疎開先の青森の生家で敗戦を迎えた。

こうした背景が、「中期」として区分される特色を持つ多くの作品を生み出したのである。

「後期」は戦後の「パンドラの匣」(S20/10-S21/1・・原型「雲雀の声」(S18執筆))に始まる。

戦後の新時代への対応になるが、 太宰は、この頃には人気作家の道を歩んでおり、

“新型便乗”を嫌悪する大胆な作品や言動が目立つようになる。 当然ながら、作品には

急転した新しい時代背景が反映され、「中期」とは異質の文学である「後期」が形成される。

当初の作品には、「やんぬる哉」(S21/3)、「冬の花火」(S21/6)、「春の枯葉」(S21/9)

などがあり、いずれも青森で執筆、発表しているが、後期の文学活動が本格化するのは

東京へ戻った(S21/11)直後からである。 そして1年半後(S23/6)に玉川上水心中する。

・中期の作品の特色・・

*太宰の「前期」には「病的」、「不健康」、「放埓」、「頽廃」といった暗さやマイナスイメージが

あるが、「中期」、特に昭和15年中頃までの作品は、「愛に満ち、明るさと温かさがあふれ、

文章は平明でわかりやすく、人々の心を慰める花のような観があった。」(渡部芳紀)となる。

この傾向が見える代表的な作品は、「満願」、「I can speak」、「富嶽百景」、「葉桜と魔笛」、

「黄金風景」、「新樹の言葉」、「畜犬談」、「老ハイデルベルヒ」、「走れメロス」(S15/5)

などの短編で、太宰が再出発を本気で考え、結婚で得た平穏な生活が背景にある。

*渡部芳紀は、「中期太宰の特色」は、「太宰が自分の新しい生き方の見本、新しい理想像

を描き出した」 ことであるとする。 作品的には「新樹の言葉」(S14/5)の主人公(幸吉)の

人間像・・単純で、素直で、正直で、ものにとらわれない・・を一つの理想像として中期の

作品の中心的なイメージとして成長させ、「新ハムレット」、「正義と微笑」、「鉄面皮」、

「右大臣実朝」、を経て「パンドラの匣」で完成させたと渡部は説いている。

併せて、太宰は、この新しい傾向には逡巡、迷いも抱き、「八十八夜」(S14/8)、「俗天使」

(S15/1)という自己批判的作品も書いており、悩みながらの進行であると指摘している。

*渡部芳紀は、NHKテキストの中で、「新樹の言葉」などとともに、「駆込み訴え」・「津軽」・

「カチカチ山、禁酒の心」を独立した一講座として扱っているが、それは、文学的に優れた、

注目すべき作品というだけでなく、中期の特色を示す代表的作品と考えてのことだろう。

・「駆込み訴え」(S15/2)は、新約聖書をもとにした翻案小説である。ユダとキリストとの関係

に太宰の心の葛藤を反映させているが、こうした“翻案物”は、外国から、「女の決闘」

「走れメロス」 「清貧譚」 「新ハムレット」、日本では、「新釈諸国噺」(原話:西鶴)、

「お伽草子」(「瘤取り」 「浦島さん」 「カチカチ山」 「舌切雀」)など数多い。

・「津軽」(S19/11)は、太宰が、生家、文治との長年のわだかまりを、自身の心から完全に

消し去った作品といえよう。帰郷すら許されない「義絶」のもと、望郷の心を、

「黄金風景」 「秋風記」 「新樹の言葉」 「花燭」 「美しい兄たち」 「善蔵を思う」

「故郷」 「帰去来」など、いわゆる “故郷物” としてここまで書き続けていたのである。

・「カチカチ山」と「禁酒の心」は、戦時下の暗い辛い生活を強いられる人々にささやかながら

明るさを提供しようと努める太宰流の “ユーモア小説”で、「畜犬談」に始まり「禁酒の心」

「黄村先生言行録」 「花吹雪」 「不審庵」 「カチカチ山」、絶筆「グッド・バイ」へと流れる。

まとめると・・戦時統制が強まる一方の時勢にあって、太宰は生活態度を改め、

作品発表の場を確保するため、“故郷物”、“ユーモア小説”、“翻案物”に活路を

求めるなどして書き続け、懸命に自分の文学を守り、作家生命を保ったことが

「太宰中期」の特色だったといえよう。

なお、「中期の後半」については、次項に詳記する。

--------------------------------------

作品傾向で区分される各期を “生活” という観点から見ると、次のように整理できる。

各期に女性の存在、影響が際立っており、文学上というだけでなく

太宰の人生の節目を示すことがわかる。

(前期・・田部シメ子・小山初代(妻) : 中期・・美知子(妻) :

後期・・美知子(妻)・太田静子・山崎富栄)

「前期」は、“生家と井伏と社会に甘えた奔放生活” … 破滅を認識、再起を決意。

「中期」は、“生家と井伏と社会の規制に服した生活” … 平穏な処世、家庭生活。

「後期」は、“生家と井伏と社会から分立した独善生活” … 糸が切れた凧の状態。

ご参考・・別記項目「太宰治の文学人生、三期の区分と五人の女性」(サイト内リンク)

----------------------------------------------

| 太宰治 : 作品一覧 |

*そこで阿佐ヶ谷将棋会 ---

・太宰と将棋

記録にある第1回将棋会(S13.3.3)、続いて6月7日の会(私見=井伏の直木賞受賞記念)、

田畑修一郎の出版記念(S13.7.12)の会に出席した後、井伏の誘いに応じて“鎌瀧”を

引き払って御坂峠へ出発した。東京に戻ると(三鷹:S14.9.1)、再びよく出席した。

| 「阿佐ヶ谷将棋会」 開催一覧 |

出席回数は多いが、太宰自身には、将棋(会)について触れた記述は見当たらない。

将棋そのものが好きというより、二次会の酒や仲間との会話の方を楽しんだのでは

ないだろうか。これらに関して、井伏が軽妙に触れている随筆があるので、抜粋する。

・「太宰君は大変にお行儀がよくて、ことに小説の話をするときには端然と坐りなほすのが記憶に残って

ゐる。 (中略) しかし、相当にせっかちなところがあった。たとへば来週の日曜日の夕方に来る

約束をしたとして、その日になると、まだ日が高いうちに私のうちの前を通りすぎて、また行ったり

来たりした。垣根ごしに私が見つけるときには呼び込むが、こちらが気がつかなければ何遍でも

行ったり来たりする。ちょっと異常なところがあった。この性癖は後年にまで持ち及び、阿佐ヶ谷会

のときなど午後五時からはじまるのに三時ごろ私のうちの前を通りすぎ、「えへん」と咳ばらひをして

私の注意を促すこともあった。太宰君の咳ばらひは実によく響く「おッほん」といふやうな声であった。

(「太宰君のこと―彼はサブタイトルの好きな作家であった」:S28/9 <文学界>)

・「太宰君は初めのうち私が角落ちでちゃうどよかったが、三年四年たつうちに平手で互角になって来た。

ときには、三番とも私が負けるやうなこともあった。太宰は調子がいいと、勢いづいて妙に調子よく

なってくる。調子が悪いと殆ど投げ出して、そんな場合、駒を動かすにも様子が投げやりであった。

将棋そのものを否定するやうな態度を見せてゐた。ところが、ふと私の方が悪手をさすと、太宰は急に

活気を見せて慎重にかまへて来る。ゆっくり煙草の火をつけたり坐りなほしたりする。打って変った

その転換の仕方には、毎度のこと私はいらいらさせられた。そうして私の負けになると、太宰は

可笑しくてたまらないやうに身をよぢらせて、「わッは、 わッは・・・」と腹を抱へて大笑いした。つい

先刻まで将棋そのものを否定してゐたやうなかげは皆無である。全く一ぷう変わった男であった。」

(「えんだい将棋」:S25/7 <近代将棋>)

・太宰と亀井勝一郎

太宰が移り住んだ三鷹の家は亀井勝一郎宅に近く、間もなく親密な行き来が始まった。

太宰は30歳、亀井は32歳である。太宰は亀井の蔵書を大いに利用した。亀井は元来、

酒は全くダメだったが太宰との付き合いを重ねてぐんぐん強くなったと自ら認めている。

爆撃で自宅に住めなくなった太宰は、数日間を亀井宅に泊まった後、甲府へ疎開した。

二人の出会いは、太宰の<日本浪曼派>加入(S10)が契機だろう。亀井は、初対面を太宰の

「晩年」出版記念会(S11/7:前出)だろうと書いているが、もう少し前かもしれない。津軽海峡

を挟む北国の出身者同士、実家は地方の名士・大富豪ながら、ともに自ら左翼活動に入り、

転向を強いられたといういわば挫折の経歴があり、何か通じ合うものがあっただろう。

亀井は阿佐ヶ谷将棋会への出席に関連して、次のように書いている。

「太宰も私も参加したが、二人は最も弱い方で、全く話にならなかった。太宰は負けさうに

なると、将棋などといふものはいかにつまらないかと言ったやうなことを云ひ出すのである。

しかし月一回のこの集まりが私たちにとっては唯一のたのしみであり、文壇のつきあひと

言へばこれだけであった。太宰は殆ど三鷹界隈から出たことはない。友人の出版記念会

とか雑誌関係の用事以外、彼は文壇的交際は生涯なかったやうに思う。」

(「罪と道化とー太宰治断章」:S30/9 <文学界>)

太宰の将棋の腕前は、井伏が書くほど強くはなかったようで、中位の下くらい・・

亀井や、最下位を自他共に認める中村よりは上位・・といったところではなかったか。

小田は「二人が弱いのは当然で、いっこうに熱や真剣さが感じられなかった。

面白くないことは無さそうだったが、要するにどうでもいいことだったらしい」

と書く。 (「亀井勝一郎全集 月報 : 亀井勝一郎―戦争中のこと」(S47/6))

やはり、太宰も亀井も、“花よりだんご” で二次会を楽しむための出席だったのか・・。

参考サイト (写真) 太宰治と亀井勝一郎の2ショット 日本近代文学館(Google)→ 写真検索 → 太宰治(P0002232) 写真:亀井(向かって左)と太宰(同右) : 伊馬鵜平撮 昭和17年正月 徴用中のため井伏は不在だったが、年始挨拶のため、 荻窪の井伏宅を 連れだって訪れた 二人の明るい表情が印象的である。 親密さを示す写真として よく見かける所以だろう しかし、6年後(S23)の正月・・ |

・玉川屋 と 高麗神社 (詳細は「将棋会の遠足」の項)

阿佐ヶ谷将棋会メンバーは、昭和17年2月5日に奥多摩御嶽渓谷ハイキング、

同18年12月23日に高麗神社(埼玉県)参拝を催した。

太宰は、両遠足に参加したが、この遠足について触れた作品、記述は見当たらない。

上林らの随筆から、太宰に関するエピソードなど詳細を別項「将棋会の遠足」に記した。

そして、将棋会は、この高麗神社参拝(S18.12.23)が組織的開催の最後になった。

もちろん会員同志の個人的な行き来は続き、将棋などで気を紛らせていたが、

会員の疎開などで、会は休眠状態にならざるを得なかった。

終戦時まで阿佐ヶ谷界隈に残ったのは、上林・青柳・外村と亀井(三鷹)の4人だった。

-------------------------------------

ところで・・、太宰にとって「阿佐ヶ谷将棋会」とは何だったのだろう?

玉川屋での寄書きに、太宰は 「川沿ひの路をのぼれば赤き橋 またゆきゆけば人の家かな」

と書いた。この歌は、小館善四郎宛葉書(S11.11.29)や木山の出版記念会(S16.4.30)など、

ほかでも書いているので、お気に入りの自作定番かもしれないが、木山の時も、今回も、

他の参加者がその場の趣旨に相応しい内容を書いたのに対し、手抜きの感は否めない。

この一事を持って推し測ることは極めて乱暴ではあるが・・、

太宰にとっては、将棋の勝敗だけでなく、“会”そのものが “どうでもいいこと” だったの

かもしれない。 会への出席は処世の姿で、会に関して何も書いていないことや、

戦後、井伏ら旧知との接触を避けたところに、太宰の生の姿が見えるような気もする。

このことについては、次の「第4期」の戦後に関する項で触れたい。

今般(H26/2)、太宰の自殺についての資料を検索するうち、太宰の執筆メモ「文庫手帖」の

存在を知った。この中にある井伏に対する感情吐露がその答えだろうか? 何とも虚しい・・。

------------------------------------

太宰の転居(住居)と、関わりの深い事項を整理しておく。

なお、S8/2~S13/12は、別項目「太宰治の荻窪時代」に詳記

| 期 間 | 住 居 地 (現住居表示) | 主な関連事項(「作品名」は執筆時) | 備 考 |

| S7/9~S8/2 | 港区白金 飛島同居 | 旧芝区白金三光町 : 筆名=太宰治 | 大鳥圭介の旧邸離れ |

| S8/2~S8/5 | 杉並区本天沼2丁目 飛島同居 | <海豹>創刊に参加・文壇デビュー | 荻窪駅へ徒歩で15分余り |

| S8/5~S10/6 | 杉並区天沼3丁目 飛島同居 | <青い花> : 鎌倉縊死未遂 : 盲腸手術 | 荻窪駅北口前の青梅街道の裏側 |

| S10/7~S11/10 | 船橋市宮本1丁目 | 『晩年』 : 芥川賞事件 : 中毒 : 入院 | 退院時に移住、10月の入院で転出 |

| S11/11 | 杉並区上荻 照山荘アパート | 退院直後の3日間 (下宿名「盛山館」?) | 光明院近辺だが正確には不詳 |

| S11/11~S12/6 | 杉並区天沼3丁目 碧雲荘 | 「HUMAN LOST」 : 小館告白・水上心中 | 現ウェルファーム杉並(旧税務署) |

| S12/6~S13/9 | 杉並区天沼3丁目 鎌瀧方 | 初代と離別後独居 :「満願」 「姥捨」 | 杉並公会堂の北方約100m |

| S13/9~S13/11 | 山梨県の御坂峠・天下茶屋 | 石原美知子と見合い : 「火の鳥」 | 井伏が誘い太宰一人長期滞在 |

| S13/11~S14/1 | 甲府市朝日5丁目下宿「寿館」 | 旧竪町*:「I can speak」「富岳百景」 | 美知子と婚約成り結婚まで滞在 |

| S14/1~S14/9 | 甲府市朝日5丁目 | 旧御崎町 : S14/1結婚 : 「女生徒」 | 新婚生活。「僑居跡」の碑あり |

| S14/9~S23/6 | 東京都三鷹市下連雀2丁目 | S20甲府、青森に疎開 : 玉川上水心中 | 戦後は、近くに仕事部屋を借りた |

*旧竪町は、一般に「西竪町」とされるが、行政上の町名は「竪町」(たつまち)である。(甲府市役所確認)。

| HOME (総目次) |

| このころ・・ 時勢 : 文壇 | 昭和史 略年表 |

| 太宰治 : 作品一覧 |

*戦争末期の三鷹生活 ---

戦況悪化で国民生活は窮する一方だったが、それでも昭和18年頃までは比較的

落ち着いていた。それが昭和19年に入ると空襲に備える疎開が現実化し、実際に、

東京は、11月24日、三鷹に近い中島飛行機の工場などが初めて本格爆撃を受け、

翌20年3月10日には、現在の墨田区、江東区を中心に大量の焼夷弾が投下され、

下町一帯は焦土と化し、死者は10万人ともいわれる「東京大空襲」があった。

終戦前後の太宰の私生活面は、妻美知子の著書「回想の太宰治」を主に参考にした。

・ 活発な文学活動

*戦況悪化につれて言論統制は厳しさを増し、多くの作家が作品を書かない(書けない)、| 初版本 (昭和19年(1944)11月) | 再出版本 (改版・昭和23年(1948)10月) |

|

|

(38ページ) 原寸 H135㎜×W95㎜ |

(42ページ) 原寸 H122㎜×W84㎜ |

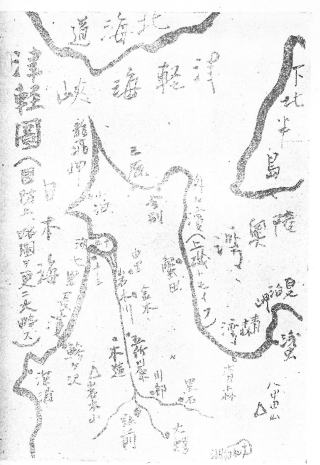

| ・・両図の相違について・・ 両図は似ているが、線の太さや、例えば「三厩」の「厩」、 「津軽図」の「津」、「北海道」など、文字についても微妙な違いが見える。 (参考資料) ・小澤純著「『津軽』―本文と挿絵の異同が物語る戦中戦後」 (「太宰治 単行本にたどる検閲の影」(R2/10:秀明大学出版会)所収) ・小澤純著「太宰治『津軽』挿絵分類表―「太宰治 単行本にたどる検閲の影」 拾遺―」」(「文藝と批評」(第13巻5号:文藝と批評の会:2022/5)所収) (R5/6追記) |

|

・ 多忙な私生活

*三鷹の3部屋(6・4.5・3)の家に夫婦と幼い長女の3人家族が住み、6畳が太宰の・ 爆撃で一変・・

太宰に師事する小山清は、東京大空襲(S20.3.10)で焼け出され、太宰宅に助けを求めた。*疎開: 甲府~金木---

この爆撃(S20.4.2)の日、太宰宅には太宰を師とする田中英光が来ていた。太宰、小山と

三人は太宰宅前の防空壕(美知子が言う “申訳ばかりの防空壕” だろう)に入ったが、

爆弾は太宰宅の近辺を直撃し、壕の土壁が崩れて三人は胸まで土に埋まるという

死の恐怖を味わった。

このため太宰も昭和20年4月上旬に甲府の妻の実家(石原家)に疎開した。

しかし、7月7日の空襲で石原家は焼失したため、太宰一家は太宰の生家金木へ再疎開した。

戦後、昭和21年11月に帰京したが、その間、三鷹の家には小山清が留守番として住んでいた。

・ 甲府の疎開生活・・

*井伏との交遊・・太宰は、4月2日の空襲の後、1週間ほどの間、小山とともに亀井宅に・ 甲府空襲で金木町(青森県)の生家へ再疎開・・

昭和20年7月6日の夜半から甲府市とその周辺はB29編隊による大規模空襲を

受け、市街地の7割以上が灰燼に帰した。

甲府駅に近い太宰の疎開先 妻美知子の実家(石原家)も全焼した。

| 参考サイト | Google :甲府空襲 |

太宰のところには酒客が多く夜はほとんど外出していたが、この7月6日夜は在宅だった。

美知子は「居合わせたのは奇跡のようなもの」と書き、午後11時過ぎ、警報が出て、

かねての手筈で美知子が下の乳児を、太宰が4歳の長女を背負って逃げ出した。

太宰は出るのがちょっと遅れたが、その時、机上の「お伽草子」の原稿、預かり原稿、

創作年表、万年筆、住所録等、大切な品々をまとめていて無事持ち出したのだという。

小学校に避難して身体は無事だったが、石原家は跡形もなく焼けた。

焼失を免れた知人たちの好意に甘え、旧知の大内家には20日間ほども世話になり、

家族4人は28日朝、甲府を発ち、太宰の生家金木町に向かった。

多くの知人の情けが身に沁みた日々だった。

井伏の項に記したが、空襲の直後の7月8日、甲府の焼け跡で井伏は太宰に会い、井伏が福山へ

再疎開するための列車の切符を太宰から受け取ったという。井伏一家はこの日に福山へ発った。

また、空襲の直後、小山清が甲府へ見舞いに駆けつけた際、太宰は「お伽草子」の

原稿を小山に託し、小山は7月12日に帰京、翌13日に、これを筑摩書房に届けた。

「お伽草子」の初版は、戦後10月(S20)に長野県伊那町(現伊那市)で印刷、発行された。

28日午後、上野駅に着いたが、列車は大混雑で青森行きの急行には幼い子供連れ

には乗れず、夜は上野駅の改札口前でごろ寝した。翌29日に鈍行列車を乗り継ぎ、

今度は小牛田駅のコンクリートの上で寝て、7月30日にようやく五能線の深浦に着き、

津島家の知人が経営する旅館に泊まることができた。

翌7月31日、金木町の太宰の生家 “ヤマ源”(津島家の屋号)に辿りついた。

甲府空襲、金木町への車中を題材に、太宰は「薄明」(S21/11:小説集「薄明」所収・新紀元社)

と「たずねびと」(S21/11:<東北文学>)を書いた。 当時の太宰の心情が伝わる好小品である。

・ 金木町で迎えた敗戦・・

上野駅で青森への列車を待った夜(7/28)、駅のアナウンスは、青森市は空襲で

炎上中と告げていたが、金木町もその半月ほど前に爆撃と機銃掃射を受け、

死傷者もでる被害を受けていた。

津島家では、家の大きな赤屋根は爆撃の目標になりやすいということで、芦野湖近くの

原野に避難小屋を建て始めていたが、太宰は着いた翌日(8/1)からその手伝いに行った。

美知子によれば、「太宰はずっとふしぎなほど元気だった」という。

太宰一家が起居したのは、長兄の結婚記念に建てた「新座敷」と呼ばれる奥の離れで、

母屋から渡り廊下で繋がり、広い洋間を挟んで4つの座敷があった。

恵まれた環境のもとで2週間、昭和20年8月15日の正午、終戦の詔勅のラジオ放送を

居間の電蓄で聞いた。よく聞き取れず、太宰はただ「ばかばかしい」を連発していたという。

それからは、太宰は和服姿になってサンルームに机を据えて来客にも応接し、

寒くなると母屋に近い座敷を書斎にして文筆生活に戻った。

| このころ・・ 時勢 : 文壇 | 昭和史 略年表 |

| 太宰治 : 作品一覧 |

| HOME (総目次) |

*敗戦:金木町の生活と文学活動 (=太宰文学 “後期”へ) ---

・ 金木町生活・・

昭和20年(1945)8月15日、太宰一家4人は金木町の津島家の離れで終戦を迎えた。

津島家は、戦後の改革・民主化政策の影響でその権勢は急速に衰えたが、

太宰一家はそこで衣食住に悩むことのない1年3ヶ月余を過ごした後、

金木町を発って(S21.11.12)東京へ向かい、疎開を終わった。

その間、太宰は金木町周辺で活動し、執筆・講演・文学関係の集会や旧知との

会合・訪問客対応・東京や各地の文学仲間・出版関係者らとの頻繁な文通・・・

等々をこなす多忙な日々だった。

特に、戦中の太宰は、既述の通り、時局に便乗せず、沈黙せず、題材や内容に

細心の工夫を凝らした作品発表を続けて読者の支持を得た数少ない作家の一人

であり、戦後は、直ちに執筆依頼が相次いだ。その9割方は断らざるを得ない

状態で、東京を遠く離れていながら屈指の人気作家になったのである。

太宰は、もっと早い時期に疎開を終わりたいと思ったようだが、長兄が立候補した

戦後初の衆議院議員選挙(S21/4)の応援、祖母の死去(S21/7)に伴う

葬儀(S21/10)が済んでからの帰京になった。

太宰の応援の効果のほどは不明だが、長兄は当選し、翌年の青森県知事選当選の

足掛りになったといわれる。長兄の公務の関係で遅くなった祖母の葬儀が済むと、

太宰一家は金木町を発った。太宰は、京都か三島に住みたいとも思ったようだが

簡単なことでなく、結局は三鷹の自宅に落ち着いた。

太田静子とのこと・・昭和16年9月に始まった交際は、昭和20年4月の太宰の

甲府疎開などで休止状態になったが、同年暮れに静子の手紙が太宰の許に

届き、翌21年1月11日付で太宰は返信した。文通は続き、昭和22年1月に三鷹で

3年ぶりに再会し、2月には静子の日記を受け取り、「斜陽」を起稿することになる。

(詳細は、「特集編 太宰治と太田静子と「斜陽」」 参照)

・文学活動-無頼派宣言・・

*帰京 ~三鷹の生活~

昭和21年11月12日、太宰一家4人は金木町を発ち、翌13日朝、仙台で途中下車して戸石泰一ら河北新報社の

社員に会い1泊。 翌14日朝、家族に仙台の街を見せて出発し夜9時前に上野駅に着いた。小山清が出迎えた。

・太宰と家庭(家族)・・

*家族構成=昭和21年末の家族構成は、太宰(37歳)、妻美知子(34歳)、長女(5歳)、・仕事部屋・・

家族状況や家の狭さ、来訪者の多さなどで、自宅で執筆に集中するのは難しかったが、

太宰は引越さず、帰京直後から、自宅(下連雀113・現2丁目)から徒歩10分余りの

三鷹駅近くなどに仕事部屋を借りた。

義弟(石原明)によれば、美知子は家族が増えて少し広い家に移りたかったが、

太宰は応じなかったという。

田中英光は、太宰と三鷹の山本有三邸(現・山本有三記念館)の前を通った時、

太宰は、“これは芸術家の家ではない。政治家か商人の家だ” と言ったと書いている。

太宰なりの信条、生活スタイルにこだわったようだ。

・・ 太宰の仕事部屋 (自宅:三鷹町下連雀113 = 現三鷹市下連雀2丁目) ・・ ・S21.11.25~S22.3末 中鉢運作所有宅 下連雀306 (現3丁目 藤和シティスクエア) ・太田静子には「三鷹郵便局の反対側の家」と知らせ、「尾沢家」となっている。1月6日(S22)、静子が訪ねてきた。 この家を借りた吉祥寺のバー「コスモス」の女将尾沢好子が、太宰が一室を昼間だけ使用できるように便宜を 図ったもの。 ・弁当持参だが、寒さのため欠勤がちだったという。「メリイクリスマス」「ヴィヨンの妻」「朝」などはここで執筆した。 ・S22.4.6~S22.5.20 田辺精肉店離れのアパートの四畳半 下連雀235 (現3丁目 三鷹の森書店) ・以前のように朝9時頃弁当を持って出かけ、午後3時過ぎには屋台のうなぎ屋「若松屋」に寄って帰宅するのが 習慣だった。 ・2月に起稿した「斜陽」をここで書き継いだ。後の作品「犯人」(S23/1)の舞台である。 ・S22.5・21~S22.6末 藤田利三郎宅 上連雀804 (現3丁目 一般住宅街) ・さらに「斜陽」を書き継ぎ、最終の八章まで、全262枚を完成した。 ・S22.7頃~S22.8末 西山方の八畳の部屋 上連雀808 (現3丁目 一般住宅街) ・いわば“秘密の部屋”で、山崎富栄の知人の家だったという。結果的には、太宰と富栄の密会場所で、特別の 人にしか明かしていなかった。 ・S22.7頃~S23.6.13(死亡) 「千草」の二階六畳間 下連雀212 (現3丁目 Brillia MITAKA) ・小料理屋「千草」(鶴巻幸之助、増田静江の夫婦が経営)が、この年(S22)3月に開店したところ、旧知の間柄の 太宰は飲食接待などで頻繁に訪れるようになり、7月頃からはこの店の2階6畳間を仕事部屋にした。 (「富栄の日記」によれば、ここで執筆したかは不明だが、すでに5月頃から、時に寝泊まりに利用したようだ。) ・狭い路地を挟んだ斜め前の”野川あやの”の家の2階には、山崎富栄が居住の部屋があった。双方が窓を 開けると会話が出来るくらいの距離だったという。(現況は一変しているが、当時は同一番地) ・S22.9頃~S23.6.13(死亡) 野川家二階の山崎富栄の部屋 下連雀212 (現3丁目 永塚葬儀社) ・山崎富栄と親密になった太宰は、9月頃からは富栄の部屋も仕事場として使用し、ここで寝泊まりすることが 増えた。いわば半同棲だが、太宰はこれを秘すことなく、出版関係者などはこの部屋を訪問し、ここで 寝泊まりもしている。 ・妻美知子はこのことをどの程度知っていたか・・、不詳だが、知っていて知らぬふりだったように思える。 ---------------------------------------------------------------------------- ・・ 馴染みの飲食店-太宰は、夕方になると編集者らと飲食をすることが多かった ・・ 「千草」(小料理屋) ・・ 上記のように、早い時期からの馴染みの店。7月(S22)頃からは、2階を仕事部屋にした。 「若松屋」(屋台のうなぎ屋) ・・ 三鷹駅から南へ50m程にあった。(静子と通が太宰と待ち合わせた店) 「すみれ」(小料理屋) ・・ 「若松屋」を出て橋を渡ったマーケットの奥にあった。 (仕事部屋関連の主な参考資料 : 山内祥史著「太宰治の年譜」、相馬正一著「評伝太宰治」、 野原一夫著「回想太宰治」、 「太宰治大事典」(勉誠出版)、次の三鷹市サイト(H27/10現在))

|

| 太宰治 : 作品一覧 |

・帰京後の文学活動・・

戦後、GHQ主導による日本の民主化は急速に進んだ。凄まじい言論弾圧、統制から一挙に解放された

文学者や出版界の対応は早かった。紙不足状態は続いたが、雑誌の復刊、創刊は相次ぎ、ベテラン、

中堅作家、戦後派といわれる新進作家らが作品発表に意欲を燃やし、文壇は活発に動いていた。

こうした時代背景や作家らの活動については、「戦後の混乱」、「戦後文学始動」の項に略記したが、

太宰は逸早く無頼派(リベルタン)を表明して流行作家となり、帰京と同時にマスコミの寵児となった。

* 帰京後の太宰は、主に上記の三鷹の仕事部屋で執筆した。発表した小説および

主な随筆は次表の通りである。これだけでも、人気流行作家として如何に多忙か

一目瞭然だが、加えて座談会、集会、取材応対、作品の映画化、舞台上演、

NHKラジオ放送、など多岐にわたっており、心身を擦り減らしたのは当然だろう。

太宰の文学活動を実務、心身両面において援ける人物が必要だったが、太宰が

頼ったのは山崎富栄だった。山崎富栄は太宰の文学活動を献身的に支えたが、

余りに無謀な関係は心中に行き着くしかなかった。

(山崎富栄とのことは、太宰治と山崎富栄と「人間失格」・「グッド・バイ」、 太宰の作品は、別項太宰治:作品一覧 参照)

| S22 (38歳) |

初出 | 脱稿 | 作 品 | 初出誌紙 | 備 考 (*印は、特に注目すべきと考える作品) |

| 1 | 12 | メリイクリスマス | 中央公論 | 別項「「メリイクリスマス」と秋田富子・林聖子」参照 | |

| 1 | 1 | 織田君の死 (随筆) | 東京新聞 | *織田作之助の死の直後の辞 | |

| 3 | 1 | ヴィヨンの妻 | 展望 | ** “自分と家庭” | |

| 3 | 1 | 母 | 新潮 | . | |

| 4 | 2 | 父 | 人間 | “自分と家庭” | |

| 5 | 3 | 女神 | 日本小説 | . | |

| 7 | 6 | フォスフォレッスセンス | 日本小説 | 山崎富栄の関連 | |

| 7 | 6 | 朝 | 新思潮 | . | |

| 7-10 | 別 | 斜陽 | 新潮 | ***太田静子の日記が題材 :志賀直哉が酷評 | |

| 10 | 7 | おさん | 改造 | *“自分と家庭”(諏訪湖心中) | |

| S23 (6/13没 38歳) |

1 | 11 | 犯人 | 中央公論 | *志賀直哉らが酷評 |

| 1 | 10 | 饗応夫人 | 光 | 桜井浜江(画家で秋沢三郎の元妻)がモデル | |

| 1 | 11 | 酒の追憶 | 地上 | . | |

| 3 | 1 | 美男子と煙草 | 日本小説 | ***冒頭部分は“古いもの”との戦い宣言 | |

| 3 | 1 | 眉山 | 小説新潮 | . | |

| 3 | 1 | 小説の面白さ (随筆) | 個性 | *馬琴(里見八犬伝)、藤村(夜明け前)を揶揄 | |

| 3 | 11 | 井伏鱒二選集(一) 後記 | (筑摩書房) | * | |

| 3, 5-7 | 別項 | 如是我聞 (随筆) | 新潮 | ***先輩批判・志賀直哉を名指しで批判 | |

| 4 | 2 | 女類 | 八雲 | . | |

| 4 | 2 | 渡り鳥 | 群像 | . | |

| 4 | 2 | 徒党について (随筆) | 文藝時代 | ** | |

| 5 | 2 | 桜桃 | 世界 | ***“自分と家庭” : 「桜桃忌」はこの題名に因む | |

| 6 | 12-3 | 井伏鱒二選集(二) 後記 | (筑摩書房) | * | |

| 6 | 1 | 高尾ざんげ - 解説 | (新潮社) | 豊島與志雄の作品集 | |

| 6-8 | 別項 | 人間失格 | 展望 | ***「第三の手記」は7-8月号(没後)掲載 | |

| 6 | 別項 | グッドバイ | 朝日新聞 | ***“ユーモア”:没後の6/21、新聞に1回分を掲載。 「朝日評論」に1回から13回までの全文を掲載:未完 |

|

| 7 | 朝日評論 | ||||

| 8 | 2 | 家庭の幸福 | 中央公論 | ***この年の春の執筆:「家庭の幸福は諸悪の本」 | |

| 9 | 4 | 井伏鱒二選集(三) 後記 | (筑摩書房) | * | |

| 11 | 4 | 井伏鱒二選集(四) 後記 | (筑摩書房) | ** |

(小説は、「太宰治全集10 小説9」 (筑摩書房:1999/1) 所収:随筆は、「太宰治全集11 随想」 (筑摩書房:1999/3) 所収)

* 帰京(S21.11.14)後に太宰が出席した会合などで、現在もよく知られている

エピソードに次のようなものがある。

・無頼派座談会・・昭和21年11月25日夜、太宰は二つの座談会に出席した。

最初は実業之日本社主催で、出席は坂口安吾、織田作之助、太宰、

司会は平野謙だった。(「現代小説を語る」<文学季刊>(S22/4))

次いで、同じ出席者で改造社主催の会に出席した。(この内容は太宰の死後、

<読物春秋>(S24/1)に、「歓楽極まりて哀情多し」の題で掲載)。いずれの会も、

太宰、坂口は相当の酩酊状態で臨んだという。

この帰途、坂口、織田、太宰は銀座のバー「ルパン」へ行った。

そこへ写真家の林忠彦が現れた。

「夫婦善哉」で名を成した作家織田作之助の撮影が目的で、専ら織田を撮っていたところ、

傍らから酔った太宰に 「俺も撮れよ」 と絡まれた。林は、うるさい男だなあと思って

「あの男はいったい何者ですか」って訊いたら、「あれが今売り出し中の太宰治だよ。

撮っといたら面白いよ」って誰かが教えてくれた。当時はワイドレンズがなくて

引きがないから、便所のドアをあけて、便器にまたがって撮ったという。

林はたった一つしか残っていないフラッシュバルブを使って、いわば仕方なく太宰を撮った。

これが、現在、多くの資料、写真集などで広く知られる太宰の写真である。

太宰は、カウンター前の高い椅子に腰掛け、椅子の上で胡座をかくようなポーズである。

ポピュラーな写真で、「昭和22年 撮影」 とする説明書きも見かけるが、正しくは

「昭和21年11月25日 銀座のバー 「ルパン」 (Bar Lupin) で 林忠彦が撮影」 である。

林は、「織田作之助の方は、3、4回も「ルパン」に足を運んでもらって

何十枚と撮ったのに、そのときついでに撮った太宰治の写真の方を、その後、

何百回となく引き伸ばしをしているんですね。もういったい何回印刷されたか、

覚えてもいません。おそらく僕の作家の写真の中では一番多く印刷されて

評判になった写真ですが、全く不思議なものです。」 と述懐している。

この写真の撮影経緯・状況は、林忠彦自身が写真集の解説などに詳記している。

中公文庫「文士の時代」(2014/9)には、林義勝著「父・林忠彦の思い出」も載り、

ルパンでの撮影のエピソードなどが詳しい。本項は主に本書を参照した。

(織田作之助は、この翌月(S21/12)に肺結核のため大量喀血し、翌1月(S22)10日、逝去した。

太宰は、<東京新聞>(S22.1.13)に「織田君の死」を書き、無念の心中を吐露した。)

| 参考サイト | 周南市美術博物館 林忠彦賞公式サイト 太宰治 ネット情報によれば、原板は6×6で右側には同席した坂口安吾(であろう)の 背中姿も写っている。 写真集などに載る多くの写真は、この右側部分をカットした太宰だけの縦長写真で、 この写真は、平成29.1.13付朝日新聞(東京朝刊)にも都写真美術館提供で載った。 |

参考サイト (写真) 関千恵子の太宰治インタビュー 日本近代文学館(Google)→ 写真検索 → 太宰治(P0002252) (S23.2.9 : 太宰の自宅(三鷹)) |

・太宰の健康状態・・

太宰は、昭和11年の東京武蔵野病院入院時に肺結核、さらに昭和16年の徴用検査で

肺浸潤と診断された。

しかし、美知子によれば 「ずっとふしぎなほど元気だった。」とのこと、帰京(S21/11)後も

しばらくは健康上の不安を窺わせるような記述、資料は見当たらない。それが

翌22年の初夏頃から体調不良を訴えるようになる。

人気作家になって執筆依頼が相次ぎ、出版関係者らとの付き合いなど大量飲酒、

不規則生活が続き、女性関係が絡み、心身ともに徐々に蝕まれていったのだろう。

健康関連の記述をいくつか次に揚げる。