| HOME (総目次) |

近衞文麿元首相の旧宅「荻外荘(てきがいそう)」,は、杉並区が復原、

整備し、区立「荻外荘公園」として一般公開された。(R6(2024)/12)

この邸宅は、もともとは大正天皇の侍医頭などを歴任した入澤達吉が

荻窪に別邸として善福寺川の左岸(北側)の高台(現・杉並区荻窪2丁目)に

建て(S2(1927))、邸宅を「楓荻荘」、善福寺川からの取水で設けた池が

ある庭園など敷地一帯を「楓荻凹處(ふうてきおうしょ)」と名付けて使用した。

その後、本邸として居住したが、総理大臣就任に伴う訪問客の多さ

などから郊外に邸宅を求めた近衞文麿に譲渡され(S12/12)、

元老・西園寺公望によって「荻外荘」と名付けられた。

井伏鱒二は著書「荻窪風土記」(S57)で「荻外荘」に触れているが

「入澤別荘(後の荻外荘)」としている。入澤家では楓荻荘(楓荻凹處)

と呼んだが、地元の人々は「入澤別荘」と呼んでいたことが分かる。

本項は、国史跡に指定された「荻外荘」の復原・公開を機に、

「入澤別荘-荻外荘」の歴史を紐解き、整理した。

-------------------------------------------------

(参考文献は末尾に記したが、主体は次の2点である。)

①冊子「国指定史跡記念特別展 「荻外荘」と近衞文麿 展示図録」

(編集・発行:杉並区立郷土博物館 H28/4)

②冊子「文化財シリーズ46 国指定史跡 荻外荘(近衞文麿旧宅)」

(編集・発行:杉並区教育委員会:H29/3)

------------------------------------------------

| (1)井伏鱒二は「入澤別荘(後の荻外荘)」と表記 ・井伏は「荻窪風土記」中の「善福寺川」と「阿佐ヶ谷の釣具屋」の項で、当時(S2年頃)の 善福寺川は荻窪の田圃を潤おす清流だったこと、地元の釣り好きには絶好の釣り場で 鮒や鮠釣りを楽しみ、「入澤別荘(後の荻外荘)」の下手のドンドンは釣りの穴場だったと 書いている。 入澤家のこの荻窪別邸(楓荻荘)は、地元では「入澤別荘」が通称だった。 井伏は「善福寺川」の項では太宰治との初対面の頃(S5)に触れ、さらに、文脈から 昭和10年頃のことだが、大宰と釣りに行ったが全く釣れなかった・・「川の水が魚を 生かせて置く力を無くしたのだろう。この川はもうお仕舞だと思った。」と書いている。 善福寺川関連の詳細は、サイト内別項目「善福寺川」を参照ください。 また、同書の「文学青年窶れ」の項では「荻外荘」について、「大政翼賛会は軍部を抑える 目的で発足した」とし「近衛・有馬の発想と裏腹に軍部の者に悪用されるようになった」と 創設の中心者である近衛・有馬の気持を思い遣って自身の歴史観の一端を覗かせている。 ここにある「近衛・有馬」は、「近衛文麿・有馬頼寧」である。 有馬頼寧についてなど、サイト内別項目「文学青年窶れ」を参照ください。 ・井伏は、入澤家の荻窪別邸(楓荻荘)建築と同じ時期(S2)に、荻窪(現・清水1丁目)に 土地を借りて自宅を新築し結婚、習作に身を入れる生活に入った。 「入澤別荘-荻外荘」の歴史には自分の文学人生が重なる・・格別の思いがあろう。 荻窪界隈の農村から住宅地への変貌については、 サイト内別項目「井伏鱒二と荻窪風土記の世界―荻窪八丁通り」を参照ください。」 |

| 井伏が移り住んだ頃の荻窪風景 荻窪一帯は田畑、雑木林だった 左奥は「天沼八幡神社」の杜で 鳥居前の一本道は現在の「八幡通り」 (関東大震災直後の写真(T12/10)) ―「天沼八幡神社HP」よりー |

|

| (2)入澤達吉は荻窪に別邸「楓荻荘」(楓荻凹處)を新築 ①入澤達吉(いりさわ たつきち:元治2.1.5(1865.1.31)~昭和13(1938).11.8 享年73歳) 明治から昭和期にかけての内科医。学位は、医学博士。 東京帝国大学教授、同大学附属医院長・同大学医学部長・宮内省侍医頭等を歴任、 日本の内科学確立に貢献。(wikipedeaより) (注:元号「元治」は、元治2年4月7日(=1865年5月1日)に「慶応」に改元) ②荻窪(現・東京都杉並区)に土地購入と別邸建築 旧土地台帳によれば、入澤は、荻窪の土地(現・荻窪二丁目辺り)を明治末期から 昭和初期にかけて購入しており、昭和2年に、明治41・42年と大正4年に購入した 土地を充てて別邸ではあるが居住用の本格的な邸宅を新築した。 ③設計者 伊東忠太(慶応3(1867)~S29(1954)) 設計は、入澤の義弟(妻(常子)の妹の夫)で、すでに橿原神宮、平安神宮の設計 などに携わり、建築家として名高い伊東忠太が担当した。 伊東は、後には築地本願寺の設計を手掛ける(S9)などして活躍し、建築界では 初となる文化勲章を受章(S18)している。 ④別邸新築の経緯 入澤の妻(常子)と次男(文明:M35生)の記憶によれば・・、 ・常子・・荻窪の土地は、中島力造先生に勧められ何の気なしに買った。〈注) 夫は丈夫なうちに是非一度ここに住みたいと言っており建てることになった。 ・文明・・自分が小学生の頃(明治末期)、荻窪に古い家を移築しており、その家を 利用していた。父が荻窪に新居を作ることを決めたのは昭和2年頃である。 新邸を荻窪に建てたのは、そのころ父は健康を損なっており、郊外での静養 を勧められたこと、大震災後の家は狭く、お客は自宅に招くことを主義として いた父には「二十人余りの客人に足る広さ」が必要だったことである。 〈注)中島力造は倫理学者で、M31~M41に荻窪に数千坪を購入した。 当時、荻窪は別荘地として実業家、政治家、学者などの富裕層に人気があり、 先の購入者が知人を誘うなどして広がって行った。 例えば、早くは(M31以前)、フランス語学者 菊野七郎が数万坪を購入、 現在の杉並区立中央図書館や角川庭園の敷地の一部になっている。 入澤の所有地は、昭和12年時には約2万坪(66,000㎡)に達していた。 大部分が当時の西田町一丁目(現・荻窪2丁目)である。 他に明治~昭和初期にかけて、この辺りに広大な土地を所有した人物は・・ ・山田直矢(東京帝大教授を経て三井鉱山役員などを歴任) ・梅屋庄吉(日活創業者の一人で、孫文の辛亥革命を支援) ・二宮峰男(三井銀行:土地を大田黒家に譲渡:現在の区立大田黒公園) ・平賀精次郎(陸軍軍医:後、中国公使館付き医官) ・床次竹二郎(政治家:内務、鉄道大臣など歴任) ・内藤多仲(建築学者:東京タワーなど鉄塔設計を手掛けた。) などで、地元では「入澤別荘」とか「山田別荘」「床次(とこなみ)別荘」のように呼んだ。 ⑤敷地と建物 ・邸宅本体は、善福寺池を水源とする善福寺川の浸食作用がもたらした左岸(北側) の緩やかな斜面を経た台地上に建てられた。 庭園は台地上の家屋周辺と5mの高低差がある台地下の低地から成り、低地の方 には敷地の南端を流れる善福寺川の支流から取水する池が設けられた。 池の規模は地図からの計測で370㎡(120坪)余りあり、入澤家による写真の裏書 には「池は神田川から取水して造成す。池中魚亀多く、鷲、鴨なども多数飛来す」 とある。(注:「神田川」は実際には「善福寺川」) (私は、当時の状況から水源は湧水ではなかったかという疑問を捨てきれないでいる。 池は川よりも高い位置だが、川から溝を引くだけで取水できたのか? 排水はどうしたのか? 排水は一本の溝だけでできるが・・) 池のすぐ南前を善福寺川の支流が流れ、流れの先には流域最大の田端田圃が 広がり、西南方向には富士山が遠望できる景観だった。 ただ、荻窪地域の都市化は急速に進んでおり、井伏が「荻窪風土記」に書いて いるように、この景観も急速に変化していったはずである。 時を経て、池は昭和37年(1962)頃、地下鉄丸の内線工事で生じた土によって 埋めたてられ、現在は芝生地になっている。 ・邸宅と庭の敷地は当時の所有地の一部で、入澤家所蔵の敷地配置図によれば 現在の「荻外荘」の国指定史跡面積(6,071.69㎡)より広いことが分かる。 ちなみに、朝日新聞(東京:S12.11.27)記事によれば、近衛が譲り受けた入澤邸 の建坪は120坪位(約400㎡)、庭は2,000坪(6.600㎡)である。 現在確認できる諸資料に照らして、この建坪、敷地面積は新築時(S2)とほぼ 同じと察せられる。 また同記事によれば、伊東は邸宅設計に当りすでに親しい間柄であった入澤に 「自分の思う通りの家を建てさせてくれ」と希望し「将来の日本建築を代表するもの」 として建てている。 この記事から、入澤の意を汲みながら、国内外の建築物、デザインなどの研究成果を 活かして細部にまで自ら熱を込めて取り組んだ様子が伝わる。 東京新聞(S39.3.17)には次のようにある。(次男文明の回想を交えた記事) 台湾の阿里山のヒノキを運び、柱の数が倍もあり、奈良東大寺の二月堂を模した ものや、中国間、洋間、日本間などもあり、こった家だった。中国間には孫文の 書が、かけてあった。庭には楓の木が多く、達吉はこの家を楓外荘と名付けた。 ⑥入澤は「楓荻荘(楓荻凹處)」と命名 ・庭には楓が多かった。次男文明は「自然のまゝ手を加えぬ庭には実生の松林が 茂り点綴する楓の色が秋には美しかった」と回想しており、漢詩を趣味とする 入澤は荻窪別邸の建物を「楓荻荘」(ふうてきそう)、庭を含む全体の地を 「楓荻凹處」(ふうてきおうしょ)と名付けるなど気に入っていた。 (「楓荻凹處」の読み方は、杉並区の古い資料では「ふうてきおつしょ」となっている。 これは入澤家ではそう呼んでいたとの情報に拠るものだが、その後、入澤本人の 日記で「ふうてきおうしょ」であると判明し、現在はこれに統一しているとのこと。 ・・R7(2025).1.9:杉並区教委事務局生涯学習推進課文化財係へ電話確認) ・入澤は、大震災後に住んだ小石川の本宅を昭和11年(1936)に引払い「楓荻荘」 を本宅としたが、次男文明が「楓荻荘」竣工後には「荻窪の新居に暮らすことが多く なった」と語るなど、実際には昭和3年頃から本格的に居住していたようだ。 また、文明は「大学在職中はつとめて専門以外の執筆を避けることを主義として ゐた父が漸く随筆等に筆をとる事の多くなったのはこの荻窪時代からのこと」として おり、自作漢詩集「雲荘詩存」(S7)、随筆「雲荘随筆」(S8)、「楓荻集」(S11) を刊行するなど、趣味の世界を楽しむようになったようだ。 ちなみに、近くに住む与謝野寛、晶子夫妻は入澤に招かれたりしたと、与謝野の 長男光は回想している。 |

入澤邸「楓荻荘」↑:「楓荻集」挿絵 楓荻凹處の景➡ |

|

| (3)「楓荻荘(楓荻凹處)」を近衞文麿に譲渡 近衞文麿(このえ ふみまろ:M24(1891).10.12~S20(1945).12.16 享年54歳) 五摂家筆頭の家柄で、父は公爵近衞篤麿。京都帝国大学で河上肇に学ぶ。 大正5(1916)年貴族院公爵議員。西園寺公望の随員としてパリ講和会議に出席。 昭和6(1931)年貴族院副議長、8年同議長に就任。 12年第1次近衞内閣を組閣。同年7月の盧溝橋事件を契機に日中全面戦争へ 突入したが、新体制運動の中心人物として以後3次にわたり首相をつとめた。 15年大政翼賛会設立、日独伊三国同盟締結。戦後、A級戦犯の容疑者として、 逮捕直前に自殺。 (ネット:国立国会図書館の電子展示会:「近代日本人の肖像」より) 音楽家近衞秀麿は異母弟、第79代内閣総理大臣細川護熙は孫(細川護貞と 次女(温子)の長男)である。 ①譲渡の経緯 昭和12年(1937)6月、近衞文麿は内閣総理大臣に就任、半年後に、入澤達吉の 居宅「楓荻荘(楓荻凹處)」を譲り受けて移り住んだ(S12.12.4)。 その経緯は、近衞の「荻外荘清談(三)」などによれば凡そ次の通りである。 ・近衞にとって首相の職務は想像以上に激務、多忙で、気分転換、心身の休養が できる環境が欲しかった。その秋頃(S12)、偶々、入澤の「楓荻荘」を訪問した。 入澤は長年にわたり近衞の健康相談相手を務める間柄だった。 ・近衞は、「楓荻荘」は建物も周辺環境も、正に自分が求めていた条件に合致すると 気に入って、入澤に借用を願い出た。 これを受けた入澤は正式に譲渡することにして、円滑に売買を完了(S12/11)した。 文明(入澤の次男)によれば、入澤は近衞からの借用願いを受けた際、自分は 「既に余生の永くはないことを覚っていた」ことで売却を決断したという。 「楓荻荘」を譲った入澤は、近衞の要望を容れてその隣の敷地に住んだが、 その1年後(S13.11.8)に73歳で没した。 ・近衞は諸状況を考慮し、対外的には「借用」としている。 実際、土地登記は長男(文隆)名義であり「文麿」名の登記はない。 ・近衞は最初は別邸として休養に使うつもりだったが本邸として常住することにした。 次男の通隆は、もともと訪問客が多く、東京の中心部を離れた荻窪なら誰も来ない だろうと思って越したが、実際には、この点は逆効果だったと回想している。 ②西園寺公望により「荻外荘」と命名 ・近衞によれば、元老・西園寺公望は荻窪に移った近衛の体調の良さを耳にして祝意を 込めて「荻外荘」と揮毫、この書が近衞に届けられた。 近衞はこの「荻外荘」を家の名前とし、この筆跡をもとに木製扁額を作成して玄関を 入った先に掲げた。 ・西園寺が「荻外荘」とした所以は、邸宅の位置が荻窪地域に接してその外側に当る ことからだろうとの見方があるが、不詳である。 |

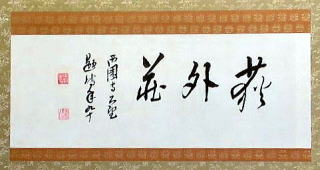

西園寺公望の筆による書幅 (右写真:玄関=近衞が作成した木製扁額のレプリカ。 入澤居住時には「楓荻凹處」の扁額だった。) |

(2025.2.16) (2025.2.16) |

| (4)政治の舞台になった「荻外荘」 ①第一次近衞内閣〈S12(1937).6.4~S14(1939.1.4) 次男の通隆は、訪問客は近衞の意に反して多かったと回想するが、政界をはじめ 各界の要人、関係者との面会、会談が頻繁だったことは想像に難くない。 近衞が首相就任の翌月に盧溝橋事件(S12.7.7)が起き、日中戦争の発端となった。 当初は不拡大の方向にあったが、陸軍の拡大論が通り、現地で停戦協定が成立した 7月11日に、政府は内地などからの派兵を決定、全面戦争へと繋がった。 政府の目論見に反し戦争は長期化し、政府は戦争体制の強化を推進するほかなく、 このため欧米との対立、関係悪化は深まるばかりだった。 (日中戦争は宣戦布告なく、政府は当初「北支事変」、後に「支那事変」と呼んだ。) 外交による打開策は行き詰まり、ドイツとの防共協定をめぐっては閣内対立が 生じるなど近衞体制は不安定となり総辞職に至った。 一方、ヨーロッパではヒトラーが率いるナチス・ドイツの動きで緊張が高まっていた。 第一次近衞内閣は1年半で終わり、その後、平沼内閣、阿部内閣、米内内閣と 続いたが、いずれも半年前後という短期間の内閣だった。 平沼首相は「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢」という声明を残して内閣総辞職 (S14/8)したが、このころの内外情勢を端的に示す言葉として知られている。 国の内外情勢は日中戦争を背景に緊迫、緊張が高まる中、私邸とはいえ 「荻外荘」は政治の舞台とならざるを得なかったのである。 ②第二次近衞内閣〈S15(1940).7.22~S16(1941).7.16) 米内内閣総辞職(S15/7)により、近衞は再び組閣をすることになった(大命降下)。 近衞は準備に入り、閣僚に予定した松岡洋右(外務)、東条英機(陸軍)、 吉田善吾(海軍)を「荻外荘」に呼び、「荻窪会談」を行なった。 「荻窪会談」(S15.7.19) ドイツ、イタリアとの提携強化(日独伊三国同盟締結)、東南アジア地域への 進出(武力による南進)という第二次近衞内閣の基本方針を定めたとされる。 組閣直後の「大本営・政府連絡会議」での決定を以って、9月には三国同盟を 締結、北部仏印に武力進出している。 三国同盟と武力による南進方針実行で対米関係は悪化の一途をたどった。 近衞は一貫して対米戦争回避の方針で、外相を替えるべく内閣総辞職した。 (旧憲法下で首相に閣僚の罷免権はなく、総辞職‐再組閣しかなかった。) ③第三次近衞内閣〈S16(1941).7.18~S16(1941).10.16) 新外相に豊田貞次郎が就くなどして直ちに第三次近衞内閣が成立した。 政府は、総辞職前の7月2日の御前会議決定に基づく南部仏印進駐の具体化を 進め、7月28日に実施した。日本のこの一連の行動に対し米欧は直ちに強く反発し、 在米日本資産凍結、対日石油輸出禁止などの強硬措置となり、日米の対立は 決定的となった。 近衞は日米首脳会談による関係改善を図ったが拒否され、日本は対米開戦か さらに交渉の道を探るのかの最終決断を迫られるにいたった。 「荻外荘会談」(S16.10.12) 近衞は、「荻外荘」に東條陸相、及川海相、豊田外相、鈴木貞一企画院総裁を 招いて対応を協議した。 会議では、和戦の結論は出ず散会した。 最大の論点は米国が要求する中国からの撤兵で、近衞と豊田は譲歩してでも 和平交渉の継続を望み、東条は撤兵は断固拒否、開戦も已む無しと主張、 及川は首相一任だった。 この後も対米譲歩をめぐる意見の違いは埋まらず、閣内不一致は修復不能の 状態で第三次近衞内閣は総辞職(S16.10.16)した。 ④太平洋戦争開戦(S16.12.8)―敗戦(S20.8.15) 第三次近衞内閣の後を継いだのは東条英機で首相、陸相、内務相を兼務した。 東條は外交交渉を続ける一方で、11月5日の御前会議において、11月中に 日本の要求が通らなかった場合には12月初旬に開戦という方針を決定した。 11月26日、米国から極めて強硬な回答、いわゆる「ハル・ノート」が届いた。 12月1日の御前会議において開戦の決定が行われ、日本時間の12月8日未明、 日本軍は英領マレーシアへの上陸作戦とハワイの米海軍基地・真珠湾への攻撃 を行ない太平洋戦争が始まった。 日本の開戦緒戦の優勢は長くは続かず、ミッドウェイ海戦の敗北(S17/6)、 ガダルカナル島撤退開始(S18/2)があって敗勢は日毎に強まっていた。 米軍による本土空襲(東京大空襲:S20/3)、沖縄上陸(S20/4)、原爆投下 (広島・長崎:S20/8)を経て8月15日、日本の無条件降伏で終戦となった。 近衞が首相の座を降りた当初は荻外荘を訪れる政府要人、関係者はめっきり 減ったが、昭和18年になると増えて、特に同年後半以降は細川護貞〈注)や 富田健治〈注)が頻繁に訪れており、内大臣、軍人の訪問も目に付く。 戦局が非勢に転じると東條内閣に代わる新たな内閣を望む声があがっており、 それに関連する動きと察せられる。 〈注)細川護貞・・第二次近衞内閣の首相秘書官。高松宮御用掛(S18)を 務め、重臣らに関する情報を収集、近衞に報告。「細川日記」は 当時の様相を伝えている。(近衞の娘婿、細川護熙元首相の父) 〈注)富田健治・・第二・三次近衞内閣の書記官長(内閣官房長官の前身) 戦況悪化で東條内閣は小磯内閣(S19/7)、さらに鈴木内閣(S20/4)に代わる。 この間、戦争終結が模索されたが進展はなく、近衞は重臣の一人として天皇に 拝謁し、「近衞上奏文」として知られる戦争早期終結の上奏を行い(S20/2)、 また、ソ連仲介の和平交渉特使に選ばれる(S20/7:交渉は実現せず)など、 荻外荘を本拠にした近衞の終戦に向けた政治活動は続いた。 荻外荘を訪れた人物リスト・・『文化財シリーズ46 国指定史跡 荻外荘(近衞文麿邸)』 (H29/3:杉並区教育委員会)に、【付録】として「荻外荘訪問関係リスト」が載っている。 整理された詳細資料で、荻外荘は政治の場として重要な役割を果たしていたことが分かる。 (参考:終戦前後の内閣) 東條内閣(S16.10.18~S19.7.18) - 小磯国昭内閣 (S19.7.22~S20.4.5) -鈴木貫太郎内閣(S20.4.7~S20.8.15) [終戦] 東久邇稔彦内閣(S20.8.17~S20.10.5) - 幣原喜重郎内閣(S20.10.9~S21.4.22) - 第一次吉田茂内閣(S21.5.22~S22.5.20) - 片山哲内閣(S22.5.24~S23.2.10) - 芦田均内閣(S23.3.10~S2310.7) - 第二~五次吉田内閣(S2310.19~S29.12.7) =近衞文麿の自決…「荻外荘」書斎= ・昭和20年(1945)8月15日、ポツダム宣言受諾で終戦、東久邇稔彦内閣が 成立(S20.8.17-S20.10.5)した。近衞は副総理挌の国務大臣として入閣し、 幣原喜重郎内閣(S20.10.9~S21.4.22)になると、GHQの支持を得て内大臣府 御用掛を任じられ憲法改正案の起草にあたるなどして、荻外荘は政治の舞台 であり続けた。 しかし、近衞の立場は微妙だった。 日米開戦に到るまでの政治活動、首相としての責任を問う声が強まり、GHQの 方針転換があって、12月6日、戦争犯罪人容疑者として逮捕令が発せられた。 ・出頭期限の前日である12月15日、近衞に親しい多くの人物が荻外荘を訪れた。 すべての客が去って日付が変わり、近衞は書斎で次男の通隆(23歳)と 午前2時過ぎまで語り合い、通隆が自室に退いた後、服毒(青酸カリ)して 自ら命を絶った。 翌朝(S20.12.16)の6時頃、書斎で発見された。 ・近衞文麿の法名は「荻外院殿象山道賢」である。 「荻外院殿」には、「荻外荘」への故人の強い想いが込められているだろう。 |

「荻窪会談」(S15(1940).7.19) 左から近衞・松岡・吉田・東条 (客間) |

復原された客間 復原された客間(2025..2.16撮) |

| (5)その後の「荻外荘」 ①近衞家 ・文麿の自決で、荻外荘には千代子未亡人(49歳)、次男通隆(23歳)、シベリア抑留中 の長男文隆(30歳)の妻の正子(21歳)が残された。 土地・建物は当初より文隆名義にしてあり、近衞家では、ここを文隆が継ぐことが 既定のことだった。千代子未亡人は荻外荘を守ってひたすら文隆の帰国を待った。 近衞文麿の妻・千代子(M29(1896)/1~S55(1980)/9)=文麿とは恋愛結婚で、 文隆、昭子、温子(細川護貞夫人)、通隆の二男二女をもうけた。(Wikiより) 同、長男・文隆(T4(1915)/4~S31(1956)/10)=陸軍中尉。満州で終戦を迎え、 ソ連によってシベリアに抑留され、帰国なくシベリアの収容所で死亡した。(同上) 同、次男・通隆(T11(1922)/5~H24(2012)/2)=東大在学中に学徒動員、復学 (S20/10)、卒業して東大史料編纂所に入り、助手・助教授・教授(S56)。 歴史学者。霞山会会長、陽明文庫理事長などを歴任。(同上) ・新憲法(S22)による華族制度廃止などで近衞家の生活は激変した。 荻外荘を維持するには相当な困難が伴っただろうことが杉並区による復原の ための調査結果からも窺える。 ②吉田茂が下野して間借り 吉田茂は戦後初の総選挙で自由党総裁として首相になったが(第一次:S21.5.22~ S22.5.20) 、二・一ゼネスト中止後の総選挙で敗れ下野した。 巻き返しを図って積極活動に入るにあたり、自宅の大磯(神奈川県)は東京から 遠すぎた。吉田は自分の活動に相応しい東京の拠点が欲しかった。 戦後の大混乱期、特に東京の住宅事情は最悪状況にあり、あるいは吉田の胸中 には当初から既知の荻外荘への思いがあったかもしれない。 近衞は「近衞上奏文」を草稿の段階で吉田に示したところ、吉田は共感の意を表し、 草稿に自身の意見を入れたとされるほどで、近衞とは親密な関係になっていた。 結果として、近衞家から荻外荘の母屋のほぼ半分を借用して使用した。 ちなみに、読売新聞(東京・朝刊:S23.11.4)に、「政治史の縮図 荻外荘」の 記事があり千代子未亡人のインタビューなどを交え次のようにある。 「母屋だけで百五十坪間数廿以上という余裕住宅ぶりが共産党や引揚者の 目につかぬはずはない、これにホトホト弱って適当な借手を物色中 (以下略)」 「広いので半分間貸の話がトントンとまとまり、昨年七月吉田さんは秘書から小使、 女中、運転手までつれ総勢八名で乗込んだ。」 「母屋を二つに仕切り、玄関寄りの七室を吉田民自党総裁用、近衛家の人達は 残りの部屋に引込んだ。」 「政務の都合で最近目黒の外相官邸〈注)に引越したものの荻外荘の部屋はまだ 借りたままで屈強な留守番が管理に当っている。」 〈注)目黒の外相官邸…旧朝香宮邸(現・東京都庭園美術館) 「東京都庭園美術館ニュース №21~23」に載る「戦後の朝香宮邸」に よれば、吉田は、第一次吉田内閣時に目黒の朝香宮邸を外相公邸として 借り上げて外相兼務の自分が使用、実質的には首相公邸になった。 下野(S22/5)に伴い退去し、荻外荘に間借りし、第二次吉田内閣が成立 して(S23/10:外相は吉田が兼務)、目黒の公邸に戻ったことになる。 吉田は、5月(S22)に下野すると7月には荻外荘を借りて秘書などスタッフを伴って 入居し、次の選挙を見据えた地方遊説など本格的な政治活動の拠点とした。 敗戦後の混乱期で政情不安定、流動的で、吉田の後を継いだ片山、次の芦田内閣 とも短期で終り、第二次吉田内閣(S2310.19~)が発足した。 この間、吉田は自由党々首として政権奪回を図り、合流者が加わって民主自由党が 成立(S23/3)、初代総裁に就き、以降第五次まで(~S29.12.7)の長期政権となった。 ③再び政治の舞台となった荻外荘 野党の党首とはいえ吉田の存在は重く、ここを訪れる要人が増え、荻外荘の名は 再び新聞などに登場するようになった。 例えば、片山内閣総辞職時(S23/2)の松岡衆院議長、芦田政権下での苫米地 官房長官の訪問(S23/6)、民自党最高幹部会開催(S23/7)などである。 第二次吉田内閣組閣の際は(S23/10)、首相官邸を本部として15日に始まり 官邸と荻外荘で人選など組閣作業が進んだ。最終的に「首相は18日午前中荻外荘 にあって最期の断を下す」と発表され、翌19日に第二次吉田内閣が成立した。 荻外荘は再び政治の舞台としての役割を担ったのである。 |

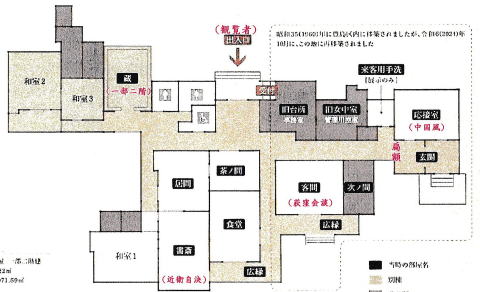

・復原・公開された荻外荘の平面図(観覧入館時の配布パンフに追記など加工) ・吉田は近衞が自決した「書斎」を寝室にした。(吉田が玄関寄りの七室を使用) |

| (6)国指定史跡「荻外荘」の復原と公開 ①復原・公開まで 杉並区公式HP(ID:14628 2024.12.2)「施設案内 荻外荘公園」に次のようにある。 「家主であった近衞文麿の次男が逝去すると、まちで荻外荘保存の声が上がり ました。区が、地元10町会長連名で出された要望書を受け、荻外荘の取得に 向けて動き出したのが平成24年(2012年)です。平成26年(2014年)に、 区は荻外荘の土地と建物を取得し、平成28年(2016年)には、日本の針路を 左右するような会談が数多く行われた場所として、国の史跡に指定されました。 荻外荘を、近衞文麿居住当時の姿に復元整備する取り組み、「荻外荘復原・整備 プロジェクト」により、令和6年12月、荻外荘公園が開園。地域プロジェクトの 成果です。ぜひ足をお運びください。」 また、同HP(ID:7586 2024.12.2)「荻外荘これまでの歩み」は、年表形式で入澤邸 (S2:楓荻荘)からの荻外荘の歴史、復原・公開経緯を簡略にまとめている。 ②公開された荻外荘 荻外荘は国の史跡に指定され(H28.3.1)、杉並区は近衞文麿の居住当時の姿に 戻すための調査、復原・整備を進めた。完成して「荻外荘」の敷地一帯は「荻外荘 公園」となり、邸内を公開するにいたった。(邸内観覧(入館)は有料) また、付属施設「展示棟」は7月(R7)運営開始.に向け工事を進めている。 「展示棟」オープン!(R7(2025).7.16) 設計は新国立競技場で知られる 隈研吾事務所。1階はショップとカフェ、2階が展示室(入場無料)。 休館日、特別展、常設展など、詳細は区HPトップにID:20751入力で確認できる。 ・復原荻外荘(木造平屋 一部二階建) 建築面積 538.66㎡(約163坪) 延床面積 541.22㎡(約164坪) ・「国指定史跡」面積 6,071.69㎡(約1,840坪) ・「荻外荘公園」面積 7,050.61㎡(約2,137坪) (面積は、いずれも杉並区関連の印刷物、HPなどで公開されている数値) ・建物公開々始:令和6年(2024)12月9日 (杉並区荻窪2-43-36) ( TEL03-6383-5711 : https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/) =ご注意= ・「荻外荘」の建物内に入るには観覧料が必要。 ・毎週と年末年始に定休日があり、休園日には建物にも入れない。 (訪問の際には、念のため「杉並区公式HP」ないし「荻外荘HP」などで確認ください) |

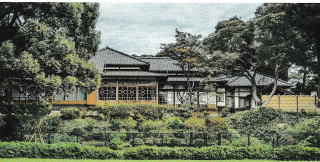

観覧入館時配布の「INFORMATION」より(建物南面) |

観覧入館時配布のパンフレットより(建物玄関側) |

| (7)結 び・・日本の近・現代史を表象する「荻外荘」 ①「楓荻荘」(入澤邸)から「荻外荘」(近衞邸)へ、そして復原(杉並区) ・「荻外荘」は日本の政治史上重要な場所として国の史跡に指定されたが(H28.3.1)、 もともとは東京郊外の農村地帯の一角に建てられた医師入澤達吉の私邸である。 ・入澤が荻窪(現・東京都杉並区)の地に別荘地を購入してからすでに120年、そこに 「楓荻荘」(楓荻凹處)を新築してからほぼ100年、荻窪は日本近代化の過程で 起きた人口流動化による東京への流入・集中の受け皿として、特に関東大震災の 直後から急速に宅地化し、農村から都会へと変貌した。 「楓荻荘」は時の首相近衞文麿が譲り受けて「荻外荘」となり、その後、杉並区が 取得して近衞文麿居住当時の状態に復原した。 なお復原年代は、「近衞が重要な会談を行った昭和15~16(1940~1941)頃を 基本としながらも昭和20(1945)年の近衞自決時の面影が残る書斎については、 そのままの姿にしました。」と 「国指定史跡 荻外荘 {近衞文麿旧宅} (写真集冊子: R6/12::杉並区教育委員会編)にある。 ②「荻外荘」は物語る ・100年の時を経て、「楓荻荘」もその周辺や生活環境も一変したが、「荻外荘」は、 そこに住み、また深く関わった人々の往事の生き方、思慮、決断とその結末を 見届けており、物語ってくれる。 ・さらに、「楓荻荘」は平安神宮の設計などですでに実績を積んだ伊東忠太(S18: 文化勲章受章)が自らの近代日本建築思想を具現化する熱意をもって設計した。 近衞文麿の居住期間中(S12/12~S20/12)に別棟・蔵の増築や車寄せの撤去、 玄関出入口の向き変更、書斎の和室化とその屋根、南面の造作改修などが行われ、 戦後には建物のほぼ半分が豊島区内に移築されたり、増改築されたりしたが、移築 された客間や応接間などを含む主要部分は新築時とあまり変わっていない。 新築時の平面図と復原の平面図を見比べても基本部分はほとんど変わらず、また、 増改築箇所、経緯、程度については写真など関連資料に基づきほぼ推定されている。 「荻外荘」は日本建築史上の貴重な遺産であり、建物の変遷からはその背景にある 時の流れ、時の様相が窺える。 ③日本近・現代史を表象する「荻外荘」 戦争-敗戦-戦後、激動の昭和期にあって、近衞文麿、吉田茂という長期政権を 担った二人の首相が私邸として住み、内政から外交にわたる数多の重要意思決定を 行う場となった「荻外荘」は、政治史上重要な場所、昭和史の舞台というだけでなく 明治期から現在に続く日本近・現代史を表象する建築物といえよう。 |

「荻外荘」正面門柱:表札は「近衞」(↑2025.2.16➡) |

|

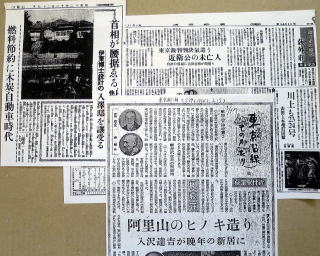

| *本項で参考にした主な資料 ①冊子「国指定史跡記念特別展 「荻外荘」と近衞文麿 展示図録」 (編集・発行:杉並区立郷土博物館 H28/4)…1冊400円 ②冊子「文化財シリーズ46 国指定史跡 荻外荘(近衞文麿旧宅)」 (編集・発行:杉並区教育委員会:H29/3)…1冊1,000円 ・①は②の骨格的内容、、②は「建築編」「歴史編」「付録」の構成で詳細内容である。 両者の内容、表現には共通性があり、杉並区として連携して編集したと察せられる。 ・共に、入念な実地調査、資料発掘、検証に基づく図解や写真が用いられ、平易な表現 で記されており解りやすい。(本項は掲載写真の一部を引用している。) また、根拠となるデータ、参考資料、史料類が詳細に示されており、信頼がおける。 特に、①における「論文「荻外荘」と近衞文麿」 ②の記述全般、特に「付録」(荻外荘訪問関係リスト) には詳細な出典(参考文献)が明示され行き届いている。 なお、①②は共に最近改刷しており、細部に改訂の個所があるが、奥付の発行日は 変えていないので注意を要する。(例えば「楓荻凹處」の読み方。)) ③新聞記事(上記①、②に引用ある新聞から) ・朝日新聞(東京:S12.11.27) ・読売新聞(東京・朝刊:S23.11.4) ・東京新聞(S39.3.17) ④総集版「荻窪の記憶」(発行:荻窪地域区民センター協議会:R5/4) ⑤「昭和史の事典」(佐々木隆爾編:東京堂出版・1995/6) ⑥「広報すぎなみ」(№2392:R6(2024)12.1) ⑦写真冊子「国指定史跡 荻外荘 [近衞文麿旧宅]」 (編集・発行:杉並区教育委員会:R6/12)…1冊700円 ⑧ネット「杉並区公式ホームページ」 |

①の表紙 |

②の表紙 |

③の記事(上左・朝日:上右・読売:下・東京) |

朝日新聞(朝刊:2025.1.30)) |